Kampus di Indonesia memiliki banyak tantangan—untuk tidak menyebutnya masalah, dan tantangan itu seolah terus beranak-pinak secepat kedipan mata. Belum rampung persoalan plagiarisme yang marak dipraktikkan, sebentar kemudian kita disambut oleh kampus-kampus bodong penjaja ijazah yang menyeruak ke permukaan. Kelompok ‘ekstrem' dengan pola pikir konservatif tumbuh subur, berbanding terbalik dengan menurunnya pertumbuhan inovasi dan publikasi ilmiah—dalam laporan Global Innovation Index (GII) sepanjang 2018, di lingkup ASEAN kita hanya mampu bercokol pada peringkat kedua terendah setelah Kamboja.

Terlalu banyak persoalan, dan terlalu menguras tenaga jika kita hendak merinci satu demi satu. Kita, barangkali, perlu pendokumentasian dalam sebentuk buku dengan tajuk; Kamus Persoalan Kampus, di mana kesalahan-kesalahan ditulis seturut abjad, dari A-Z, sebagaimana Harsutedjo menulis Kamus Kejahatan Orba (Komunitas Bambu, 2010).

Saat menikmati libur semester ganjil dengan mudik ke kampung dan berniat melupakan segala persoalan kampus, saya justru bertemu dengan seorang kawan Mahasiswa yang tengah mengambil studi di kampus ternama di Yogyakarta. Bermodalkan dua gelas kopi hitam yang tersaji di beranda rumah, Ia kemudian membawa warta buruk, menjelaskan dengan sangat rinci perihal satu lagi persoalan yang mencoreng wajah kampus; pembiaran kasus kekerasan seksual.

UGM belakangan memang menjadi sorotan, barangkali ini adalah puncak dari gelombang unjuk rasa setelah kasus Agni terkuak. Mahasiswa terus mendesak agar pihak Rektorat segera mengesahkan aturan kekerasan seksual, dan mula-mula mereka memberi angin segar dengan membentuk tim penyusun regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Tetapi, setelah tim penyusun tersebut—yang diketuai oleh Muhadjir Darwin—telah merampungkan tugasnya, pihak rektorat justru memperlambat pengesahan hingga berbulan-bulan, kemudian menyunting secara sembarang dan memangkas beberapa poin krusial. Pelan-pelan semuanya terungkap pada tanggal 26 Desember 2019, persis saat rapat pleno Senat Akademik berlangsung. Kita bisa melacak respons Mahasiswa melalui tagar #UgmBohongLagi di sosial media.

UGM adalah contoh kecil, kasus-kasus serupa, di mana kampus melulu abai terhadap aturan kekerasan seksual, hampir bisa didapatkan di banyak kampus lain.

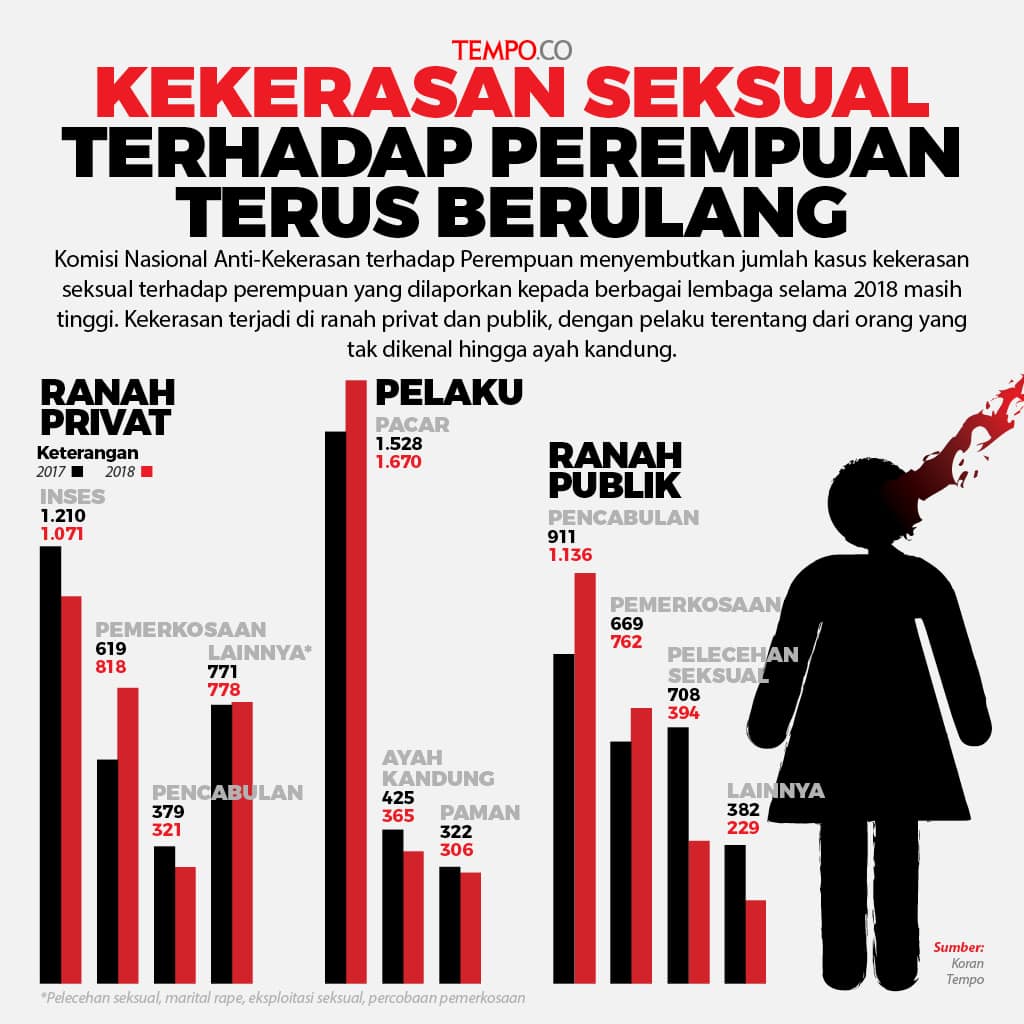

Saya mencermati kabar itu sambil sesekali membayangkan dua wajah polos adik perempuan saya di kampung. Mereka, sebagaimana gadis-gadis lainnya, kelak akan bersentuhan langsung dengan satu kenyataan getir; terbukanya kesempatan menjadi seorang pesakitan. Sebagaimana Agni—yang satu tahun lalu menjadi pokok perbincangan, atau serupa Mahasiswi yang dimanfaatkan oleh seorang Sastrawan gaek—dan kasusnya tak tentu arah.

Semua orang, saya yakin, berbondong-bondong mendaftarkan dirinya di perguruan tinggi dengan sejumput pengharapan.Kita ingin tumbuh dengan modal pemahaman yang lebih luas tentang dunia. Tetapi, lembaga formal satu-satunya yang menawarkan harapan itu, tak ubahnya unta pincang di tengah tandus jazirah; benar-benar tak bisa diandalkan—kalau bukan merepotkan.

Langkah Bijak Kemenag

Kita mungkin berpikir, ini perkara sepele belaka dan bisa usai dalam hitungan detik. Tinggal membubuhkan tanda tangan di atas materai, dan menggerakkan sedikit empati pada para penyintas. Tapi sebagian orang memang diciptakan serupa batu, ia tak memiliki kecakapan untuk berpikir jernih.

Hasilnya, hampir sebagian kampus selalu tampil gagah-gagahan untuk melindungi nama baik institusinya, tanpa mampu mengurusi hal-hal elementer yang mungkin bisa menggoyahkan usaha mereka itu.

Penghujung tahun 2019, kita menerima pertanda baik melalui pengesahan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 5494 tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Sebagai kitab pedoman, surat keputusan ini sangat penting dan berharga. Ia mencakup banyak hal. Mulai dari prosedur pencegahan kekerasan seksual, monitoring dan evaluasi penanganan kasus, mekanisme rujukan, pengadaan ruang pelayanan dan pengaduan korban kekerasan seksual, hingga pelayanan pemulihan.

Namun sayangnya, ia tak cukup ampuh seandainya masing-masing kampus tak merancang prosedur penanganan. Sebab, setiap kampus telah memiliki aturan yang otonom dan bisa menolak intervensi luar. Hanya dengan kebijakan resmi di tiap kampus, dan tanda tangan rektorat, pedoman ini bisa mengikat dan benar-benar bekerja.

Di kampus saya, misalnya, tak ada satu pun yang berani bersuara. Mahasiswanya sibuk dengan PEMIRA, berlomba-lomba dalam agenda politis. Dosennya sibuk dengan kepentingan akreditasi, saling berlomba untuk berdiri di tingkat tertinggi.

Kita bisa melihat, bahkan dengan kacamata telanjang, bagaimana persoalan pelecehan selalu dianggap sebelah mata, bahkan melulu dianggap bisa didamaikan secara ‘kekeluargaan' dan disumbat agar tak meluber ke mana-mana. Logika 'cuci tangan' sebagai rangka penyelesaian konflik ini terus langgeng, sehingga korban tak memiliki pilihan selain diam. Mereka bisa saja melapor, tetapi respons yang diterima sudah dapat dipastikan tak bertemu pada titik memuaskan. Jajak pendapat secara daring yang dilakukan oleh Lentera Sintas Indonesia dan Magdalene bahkan menunjukkan bahwa hanya tiga persen saja jumlah penyintas yang berani bersuara.

Ini adalah kenyataan pahit, di mana sikap nir-empati dan penyakit internalizedmisogyny bertemu dalam satu wadah. Kita tak bisa terus menyembunyikan noktah kecil yang mencoreng wajah kampus.

Maka, langkah paling minimal yang bisa kita ambil adalah memberi keleluasaan untuk para penyintas bersuara. Paling tidak, dengan cara ini, kita bisa menyadarkan banyak orang. Lebih jauh lagi, mengajak mereka menggalang solidaritas.