Gegap gempita menyambut hari raya Idul Fitri berarti merayakan tradisi sekaligus ibadah. Kenapa disebut tradisi? Dahulu, sebelum Islam hadir, bangsa Arab memiliki berbagai macam perayaan hari besar. Pada hari besar itu, mereka memperlihatkan sukacita dan pesat besar-besaran, seluruh warga berkumpul; bernyanyi, berjoget, berdendang, bersyair, bergulat, dan mabuk-mabukan sepanjang hari dan malam.

Tatkala Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau mendapati masyarakat Madinah merayakan dua hari besar, Niruuz dan Mahrajan—semacam festival rakyat yang diwarisi turun temurun. Maka Rasulullah pun bertanya kepada mereka, “Ada apa dengan kedua hari itu?” Mereka menjawab, “Kami bersenang-senang dan berpesta pora pada hari itu, sejak zaman Jahiliyah.” Lalu Rasulullah pun bersabda, “Allah telah menggantikan kedua hari itu untuk kalian dengan yang lebih baik, yaitu Hari Raya Kurban dan Hari Raya Fitri. ”

Sejak saat itu pula, perayaan dua hari raya menjadi bagian dari ibadah. Shalat Id disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, dihukumi dengan Sunnah Muakkadah (sangat dianjurkan), dalilnya bersandar pada firman Allah: “Maka Laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).” (QS. Al-Kautsar [108: 3).

Pada sebuah riwayat, Abu Sa’id al-Khudri mengisahkan, “Pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah Saw. keluar dari rumah menuju tempat shalat (masjid). Yang pertama kali beliau lakukan adalah shalat, kemudian berbalik menghadap jamaah, sementara jamaah tetap duduk dalam shaf-shafnya. Rasulullah Saw. memberikan nasihat, wasiat, dan perintah. Apabila ingin mengutus pasukan untuk berperang, beliau langsung mengutusnya saat berkhutbah. Jika ingin memerintahkan sesuatu, beliau sampaikan di sana. Lalu Rasulullah mengakhiri khutbahnya dengan berdoa.” (HR. Bukhari)

Hari raya disebut dengan ‘Id’—bermakna kembali—karena ia kembali hadir atau berulang setiap tahun. Ia kembali membawa kebahagiaan dan kesenangan, karena pada hari itu Allah menganugerahkan rahmat kepada umat Islam setelah berpuasa Ramadan sebulan penuh, sebagai bukti ketaatan kepada-Nya. Sedangkan ‘Fitri’ berarti suci atau bersih. Pada asalnya manusia terikat perjanjian sejak zaman azali dengan Allah, yakni bertauhid. Makanya manusia sejak itu dan hingga dilahirkan selalu dalam keadaan suci tanpa noda.

Rasulullah Saw. bersabda, “Manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanyalah yang kemudian menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani dan Majusi. ” (HR. Al-Bukhari). Dengan demikian makna ‘Idul Fitri’ adalah kembalinya manusia pada kesuciannya—yang dulu—saat dekat dengan Allah. Kedekatan si hamba yang fitrah dengan-Nya meletupkan energi ketakwaan, kesalehan sosial dan kebermoralan. Tetapi ada syaratnya, kondisi fitrah ini hanya bisa dicapai jika si hamba telah sebenar-benarnya berpuasa Ramadan dan berzakat.

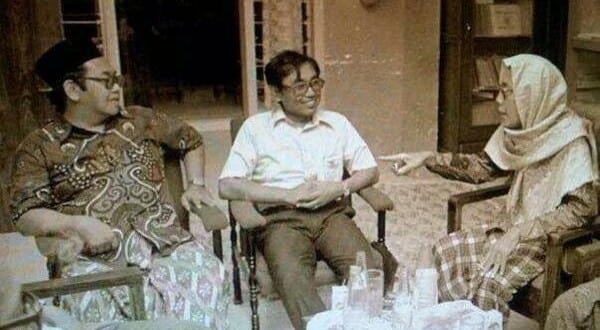

Antara Gus Dur dan Cak Nur—sama-sama Guru Bangsa, cendekiawan Muslim Indonesia sekaligus pemikir dan penulis produktif—memiliki perspektif menarik saat memaknai Idul Fitri. Keduanya sepakat bahwa lebaran tidak boleh sekadar dijadikan perayaan simbolik belaka.

Gus Dur—dalam khutbahnya selaku presiden pada 7 Januari 2000—menjabarkan momentum Idul Fitri berarti ‘ajakan kepada kita semua untuk memperhatikan nasib kaum yang lemah, memajukan ekonomi rakyat, menegakkan demokrasi yang berarti menegakkan kedaulatan hukum, menerima perbedaan pendapat, karena ini bagian dari ajaran agama. Kalau ini sampai dilupakan berarti kita hanyalah mementingkan agama dalam arti seremonialnya saja.’

Sementara Cak Nur—dalam 30 Sajian Ruhani: Renungan di Bulan Ramadhan –menyampaikan, lebaran bermakna saat yang tepat membersihkan diri, ketika sudah bersih dan suci, maka hendaknya berbuat suci kepada orang lain. Dengan kata lain, takwa harus melahirkan amal saleh atau budi pekerti luhur. Bukankah tatkala seorang Sahabat bertanya kepada Nabi, ‘Ajaran Islam apa yang paling baik?’ Nabi menjawab, ‘Kamu memberi makan orang yang memerlukan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal.’ (HR. an-Nasa’i)

Lebaran Tanpa Takbiran

Rasa-rasanya, judul esai Gus Dur yang tayang di Tempo, 26 Maret 1994 itu—bisa menggambarkan keadaan sekarang. Kalau dahulu Gus Dur menyoroti perbedaan penetapan 1 Syawal antara Pemerintah dan NU, hingga ada 2 kali Idul Fitri, selama 3 tahun beruntun, lalu ada inisiatif masyarakat tidak melakukan takbiran sebagai wujud solidaritas.

Beda halnya kondisi sekarang, faktor keberadaan COVID-19, menyebabkan pemerintah, MUI, NU, Muhammadiyah serta ormas lainnya, menghimbau umat Islam tidak melakukan takbiran. Selain, juga ditiadakannya Shalat Id berjamaah di daerah zona merah sebagai langkah antisipatif memutus penularan COVID-19 yang lebih luas lagi. Pelaksanaan salat Id berjamaah hanya boleh dilakukan di daera zona hijau, itupun dibatasi sesuai prinsip dan protokol kesehatan.

Jauh hari sebelumnya, pemerintah juga sudah melarang mudik, meniadakan tarawih berjamaah, meliburkan sekolah, menutup perkantoran an tempat hiburan hingga menyetop sarana transportasi dan menetapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa provinsi, terutama DKI Jakarta. Boleh jadi lebaran kali ini benar-benar ambyar, karena tradisi open house dan halal bi halal keliling ke rumah-rumah juga akan ditiadakan seiring berlakunya aturan tadi. Lebaran kali ini bukan hanya tanpa takbiran tetapi juga tanpa halal bi halal, bersalam-salaman.

Beranjak ke fragmen lainnya, antara Gus Dur, Cak Nur dan Soeharto bagaikan benang kusut. Gus Dur adalah pengkritik paling keras kebijakan-kebijakan Soeharto selama Orde Baru. Sebaliknya, Soeharto menganggap Gus Dur musuh besar yang harus dibungkam bila perlu dilenyapkan. Sementara Cak Nur ada di tengah-tengahnya. Dan pada saat lebaran, mereka saling bertemu, saling bersalam-salaman, saling minta maaf dan memaafkan. Begitu seterusnya.

Cak Nur memaknai esensi ketersalingmemafkan, kebersalaman, kebersamaan dan kebahagiaan itu adalah wujud surga. Karena tak ada yang tahu bagaimana surga itu. Kelapangan hati ini terjadi sebab adanya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Allah berfirman, Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. (QS. Hud [11]: 118-9).

Lalu, Gus Dur berkesimpulan bahwa surga itu dipenuhi oleh pendosa-pendosa yang bertaubat dan mau minta maaf. Sedangkan, neraka itu dipenuhi oleh orang-orang alim yang munafik dan besar kepala. Mungkin sekiranya Gus Dur masih ada, ia berujar: Kalaupun sekarang tak bisa takbiran ataupun halal bi halal seperti dulu, toh masih bisa melakukannya secara online dan virtual. Gitu Aja Kok Repot! Wallahu A’lam bisshawab