Para ulama salaf sangat memperhatikan syair-syair Arab sebagai perangkat untuk memahami Al-Qur'an, hal ini karena syair dianggap merekam makna-makna kata Arab yang murni, sedangkan Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab.

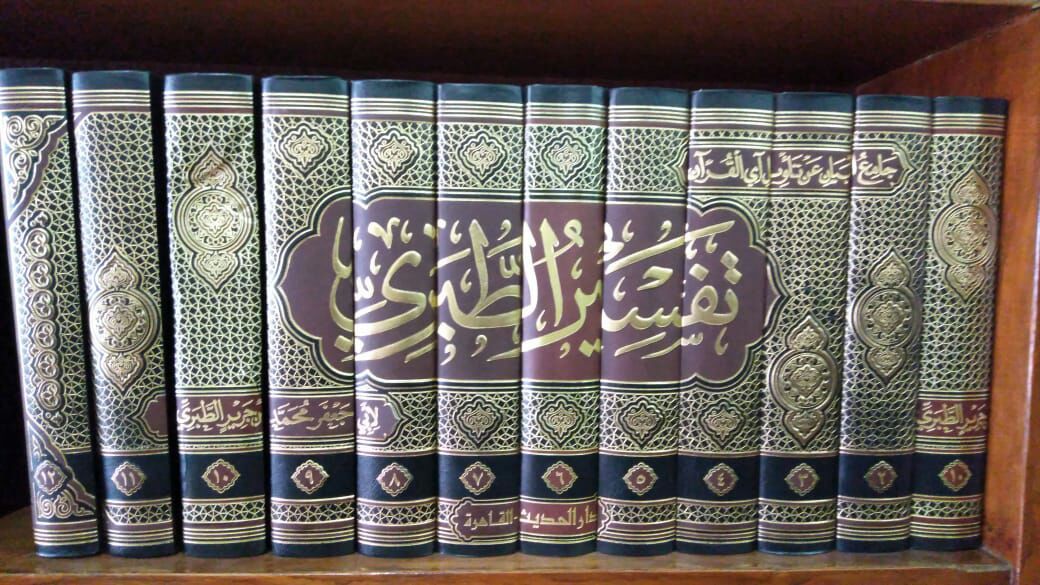

Meskipun beberapa ulama menganggap menafsirkan Al-Qur'an berbekal syair adalah makruh, hanya saja, fakta yang terpampang di puluhan kitab tafsir menunjukkan bahwa para mufassir banyak yang merujuk ke syair Arab untuk menjelaskan makna Al-Qur'an atau menguatkan wajah nahwu Al-Qur'an. Imam Thabari misalnya, beliau menyebut lebih dari 2260 syair dalam tafsirnya, dari sekitar 310 penyair, baik dari kalangan penyair jahiliyah, mukhadromin, islamiyyin ataupun penyair tak dikenal.

Ibnu Athiyyah mengutip tidak kurang dari 1900-an syair Arab dalam tafsirnya, bahkan Imam al Qurthubi menyebutkan sekitar 4807 bait syair dalam tafsirnya. Ini belum menghitung kitab-kitab Maanil Quran yang juga terbiasa menyebutkan syair sebagai penguat penjelasan.

Dasar utama para ulama dalam berhujjah dengan syair Arab untuk menjelaskan makna dan wajah nahwu Al-Qur'an adalah cerita yang masyhur tentang dialog sayyidina Umar ketika bertanya pada orang badui makna at-takhawwuf dalam ayat:

اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍۗ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur (sampai binasa). Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang (An-Nahl: 47).

lalu seseorang dari suku Hudzail berkata, "At-takhawwuf dalam bahasa kami adalah at-tanaqqush (berkurang sedikit demi sedikit).

Lalu Umar berkata, "Apakah Arab mengenal makna ini dalam syair-syair mereka?"

Orang itu menjawab, "Iya, penyair kami kalau mensifati untanya, berkata:

تَخَوّفَ الرَّحْلُ منها تامكًا قَرِدًا # كما تخَوَّف عُودُ النّبْعَة السَّفِنُ

Kemudian Umar berkata, "Pegangilah Diwan kalian, agar kalian tidak tersesat,"

"Apa itu Diwan kami?"

Umar menjawab:

"شِعر الجاهلية، فإنّ فيه تفْسير كتابكم ومعاني كلامِكُمْ"

Juga riwayat-riwayat penafsiran Sayyidina Ibnu Abbas yang sering merujuk kepada syair-syair Arab, khususnya ketika ditanya oleh Nafi' bin Azraq.

Para mufassir yang merujuk kepada syair-syair bersepakat bolehnya beristisyhad (menggunakan sebagai syahid) dengan bait-bait syair karya penyair Jahiliyyah (seperti al A'sya Maimun bin Qois, an Nabighah ad Dzibyaani, Imru' al Qois dll) dan Mukhadhromin (seperti Labid bin Robi'ah, Hassan bin Tsabit, an Nabighah al Ju'dy dll), khusus bait-bait syair karya Islamiyyin (seperti al Ajjaj, Jarir bin Athiyyah, Zuhair bin Abi Sulma dll), mereka berbeda pendapat, namun umumnya mereka menerima. Adapun syair-syair kaum Muwalladin maka mereka bersepakat untuk tidak menggunakannya sebagai syahid.

Bidang penggunaan syair-syair ini sebagai syahid tafsir bermacam-macam, dan metode penyampaiannya adalam berbagai kitab tafsir juga berbeda-beda, hanya saja, jika dikerucutkan, penggunaan syair sebagai syahid dalam penafsiran bisa dibagi menjadi empat macam: pertama, menggunakan syair untuk menjelaskan makna bahasa. Contoh: penafsiran Imam Thabari kata زنيم dalam firman Allah:

عُتُلٍّۢ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍۙ

"Yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya."[al Qolam: 13]

Dia mengatakan زنيم adalah yang disambungkan kepada suatu kaum, padahal ia tidak termasuk darinya.

Lalu Imam Thabari mengutib syair Hassan bin Tsabit:

وأنْت زنيْمٌ نيْطَ في آل هاشم # كما نيْطَ خلْفَ الراكِب القَدَح الفرْدُ

dan syair berikut:

زَنيْمٌ ليسَ يُعرَف من أبوه # بغِيّ الأم ذو حسَبٍ لئيمٍ

Kedua, menggunakan syair Arab untuk menjelaskan uslub Al-Qur'an. Contoh: Penafsiran Abu Ubaidah dalam kitabnya Majazul Quran, ketika beliau menjelaskan ayat:

ۖتَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ

"Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran." [At,-Taubah: 92]

Beliau berkata: "Orang Arab ketika memulai dengan isim sebelum fiil, maka fiil-nya disesuaikan dengan bilangannya, inilah yang dipakai, tapi bisa saja disesuaikan dengan lafadh tunggalnya, seakan di sana ada pendahuluan dan pengakhiran, sebagaimana ucapan: وتفيض أعينُهُم

Lalu beliau menggunakan syair A'sya sebagai penguat:

فإنْ تَعْهَدينِي وليْ لِمَّةٌ # فإنّ الحوادثَ أوْدَى بِها

Yang semestinya diucapkan أوْدَيْنَ بِها, tapi tetap diucapkan dengan أودى بها seakan mendahulukannya, dari kalimat: أودَى الحوادث بها

Ketiga, menggunakan syair untuk menghukumi kearaban lafadh. Contoh: Penafsiran Imam al Qurthubi ketika menjelaskan ayat:

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ

"Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya (dalam keadaan hidup), menuju kepada Tuhannya." [Yasin: 51]

Beliau berkata: الأجداث adalah kubur, bahasa (Arab) yang fasih menggunakan الجدث dengan huruf tsa', jamaknya adalah kata أجْدُثٌ dan أجْداثٌ. lalu beliau mengutip syair al Hudzaliy:

عَرَفْتُ بأَجْدُثٍ فنِعَافِ عِرْقٍ # علاماتٍ كَتَحْبِيْر النِّمَاطِ

Keempat, menggunakan syair sebagai penguat wajah qiroat. Contoh: Penafsiran Imam Ibnu Athiyyah ketika menjelaskan qiroat dalam ayat:

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ

Dan betapa banyak (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasul-Nya [At-Thalaq: 8]

Beliau menyebutkan bahwa qiraat Ibnu Katsir dan Ubaid dari Abu Amar adalah dengan membacanya "وَكَائِنْ" secara mamdud dan mahmuz, lalu beliau menguatkannya dengan bait syair milik Jarir, yang berbunyi:

وَكَائِنْ بالأبَاطِحِ مِنْ صديفٍ # ....

dengan maksud ingin membenarkan wajah qiraat yang demikian.

Inilah beberapa peranan syair-syair Arab yang diperhatikan oleh para mufassir, sehingga mereka tidak segan memasukkan syair-syair tersebut dalam karya-karya mereka.

Jombang, 27 Juli 2020