Di antara sekian seniman, terutama musisi, sepertinya tak ada yang menandingi almarhum Gombloh dalam meracik musik-musik yang bertemakan nasionalisme. Ia memang tak sejenius Mozart sang bocah ajaib ataupun Beethoven yang sampai harus tuli untuk sekedar menelurkan musik-musik yang dianggap agung.

Barangkali, dalam hal ini, memang tak ada hubungan yang jelas antara jeniusitas dan sebuah karya seni. Pada paradigma postmodern telah lama jeniusitas dihapus, atau setidaknya bukan faktor yang dianggap pokok, sebagai parameter untuk menimbang sebuah karya seni. Saya sendiri pernah mengetengahkan konsep intertonikalitas yang menandai karya-karya musik dimana, sebagai konsekuensinya, orisinalitas pada dasarnya adalah hal yang mustahil adanya (Intertonikalitas: Perihal Awal Sekaligus Akhir Musik, Heru Harjo Hutomo, https://alif.id).

Jeniusitas memang fenomena khas modernisme dimana, dalam paradigma ini, manusia didudukkan pada posisi yang sentral. Secara hiperbolis, modernisme seolah-olah meletakkan seniman laiknya Tuhan dalam perspektif agama-agama Abrahamik yang konon menciptakan segala sesuatu dari kekosongan.

Sementara Tuhan dalam perspektif agama-agama non-Abrahamik tak demikian adanya. Ia lebih didudukkan sebagai yang tak terpisahkan. Istilah yang dipakai di sini lazimnya adalah luberan (pada teori emanasi) atau percikan (pada teori iluminasi). Pada perspektif non-Abrahamik inilah saya kira intertonikalitas berpijak dimana sebagai konsekuensinya seniman bukanlah laiknya Tuhan, tapi ia adalah laiknya sang utusan (Sangkan-Paraning Dumadi, Heru Harjo Hutomo, https://alif.id).

Meskipun pada dasarnya agama-agama Abrahamik tak menempatkan Tuhan secara mesra, tapi tak pula mereka nihil akan ekspresi-ekspresi yang bersinggungan dengan teori luberan dan percikan. Taruhlah sufisme dengan segala coraknya dalam agama Islam yang jelas-jelas menempatkan Tuhan secara mesra. Pada perspektif ini terdapat dalil dimana Tuhan seturut dengan prasangka hambanya. Dengan dalil ini dapat dikatakan bahwa seniman ternyata sama sekali tak menciptakan sesuatu dari kekosongan. Ia hanya meracik atau mengkonfigurasi hal-hal yang sebenarnya sudah ada yang dapat disebut sebagai modal. Dalam bahasa Syekh Siti Jenar segala sesuatu itu, bahkan batu sekalipun, terdapat percikanNya.

Intertonikalitas yang saya pakai beranjak dari istilah tonika yang secara harfiah berarti vibrasi. Berbicara vibrasi adalah berbicara tentang sesuatu yang tak dapat dilepaskan dari sesuatu yang lainnya, persis sebagaimana pengertian luberan ataupun percikan. Dengan demikian jeniusitas, yang berkaitan dengan sifat yang asli atau genuine, ketika orisinalitas di sini diartikan sebagai sesuatu yang sama sekali baru, adalah hal yang tak dapat dipertanggungjawabkan. Maka benarlah bahwa ternyata memang tak ada hubungan kausal antara jeniusitas dan karya seni yang dihasilkan.

Lalu bagaimana seorang Gombloh dapat menghasilkan musik-musik yang bertemakan nasionalisme dimana daya getarnya seakan melebihi daya getar musik-musik kebangsaan yang dianggap “resmi”? Tengoklah lagu-lagu seperti Pesan Buat Negeriku yang dari segi musikalitas dan lirik seperti ngebland dan akan bernuansa lain ketika diaransemen berbeda atau dipisahkan dengan menyisakan liriknya belaka, meskipun liriknya juga tak prosaistis.

Ya mentari kan bersinar

Matamu kan berbinar

Merpati menyapamu

Ya tanganmu kan menggenggam

Buka siku jendela

Membawa kepastian

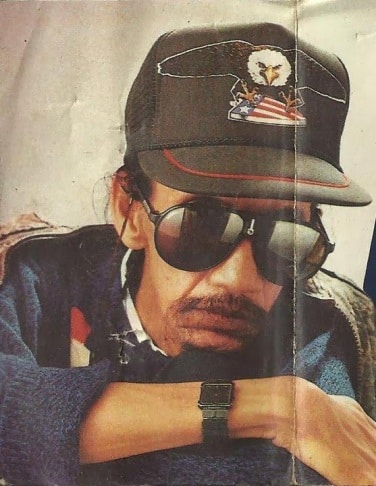

Gombloh, yang konon ketika sukses dapat masuk ke industri musik ternyata enggan untuk berhijrah ke Jakarta dan meninggalkan Surabaya, sampai akhir hayatnya tetap menjadi bagian dari daerahnya dengan segala ijo-abangnya. Pria kelahiran Jombang ini seperti menjadi ikon kaum urakan yang memiliki kepedulian tinggi pada bangsa dan tanah airnya. Laiknya karakter orang Surabaya dan sekitarnya yang blak-blakan dan nekat, termasuk untuk urusan perang pada tanggal 10 November 1949, yang karenanya dinobatkan menjadi kota pahlawan, Gombloh pun pernah diarcakan dan didudukkan laiknya seorang pahlawan. Dan segala label ini pun tak membuat diri dan citranya sama sekali lepas dari sisi kemanusiaannya seorang manusia. Seumpamanya, ketika sukses menjadi seorang musisi nasional, ia tak pula lupa pada para WTS di Dolly dengan membelikan mereka bra.

Meskipun sama-sama berasal dari Jawa Timur, tak ada catatan apakah Gus Miek sempat pula menjalin hubungan dengan pria yang bernama lengkap Soedjarwoto ini sebagaimana pada seniman-seniman atau kaum urakan lainnya. Citra diri memang tak pernah menjadi hal yang penting bagi kedua tokoh Jawa Timur ini. Barangkali, secara teologis, mereka memang para penganut teori luberan ataupun percikan yang sebagai konsekuensinya seperti tak ada yang berlaku mutlak di hadapan Sang Kemutlakan itu sendiri.

Saya teringat penggalan dialog Sunan Kalijaga dalam sebuah film dengan para wali lainnya ketika menyidang Syekh Siti Jenar. Menurut wali yang tak rikuh untuk ngejawen ini, Syekh Siti Jenar barangkali kafir di hadapan para manusia, namun belum tentu kafir di hadapan Tuhan. Kisah-kisah tentang Syekh Siti Jenar, Gus Miek, dan Gombloh, barangkali adalah kisah-kisah tentang orang-orang yang memilih dhewek yang sekilas seperti menjadi “orang-orang buangan.” Seperti halnya Ronggawarsita yang pernah dibuang dari pesantren dan keraton, mereka adalah pribadi-pribadi yang seolah memiliki urusan sendiri dengan Tuhannya dimana orang-orang seperti kita akan terasa congkak ketika mencoba sibuk mengurusinya, apalagi sampai mencoba menghakiminya. Konon berlaku sebuah kepercayaan, seseorang itu dikatakan benar atau tidak adalah ketika berkahnya masih dapat dirasakan bahkan ketika ia sudah meningal dunia.