Laksana geledek di siang bolong. Publik terhenyak mendengar kabar dari kampung halaman Presiden Joko Widodo. Wakil Walikota Surakarta, Achmad Purnomo, dinyatakan positif terinfeksi virus Korona. Ndilalah, Purnomo sempat bersemuka dengan Pak Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis silam (17/7/2020). Buahnya, Presiden bakal di-swab lebih cepat dari jadwal. Walikota Surakarta, F.X. Hadi Rudyatmo beserta para juru warta yang “mangkal” di Balaikota dan berinteraksi dengan Purnomo, akan menjalani tes serupa.

Kepanikan menjalar karena belum lama Solo dicap “zona hitam”. Kota Bengawan belakangan digempur lonjakan kasus Covid-19. Mulai puluhan tenaga kesehatan, seorang pejabat kampus negeri, bakul makanan tahu kupat yang menulari, hingga pedagang pasar tradisional. Buahnya, Pasar Hardjodaksino ditutup selama seminggu untuk disemprot, menyusul kemudian pusat perbelanjaan Beteng Trade Center.

Terus terang, semenjak ditiupkan istilah “New Normal”, terlihat masyarakat sembrono. Banyak orang bergerombol mengabaikan jarak fisik serta tak mengenakan masker merupakan panorama umum. Seolah-olah virus Korona hanyalah mitos. Sementara itu, lembaga plat merah asyik bermain-main dengan terminologi asing yang sukar diterima publik.

Pagebluk, istilah lawas yang khas dan berdimensi historis, malah tenggelam. Padahal, masyarakat Indonesia sedari lama berkarib dengan lema pagebluk. Kata itu di tangan pujangga dirasakan mengandung “sihir” agar warga eling lan waspada terkait ancaman nyata virus Korona di depan hidung.

Pekamus Poerwodarminta dalam Bausastra Jawa (1939) menyuratkan “pageblug” (KBBI: pagebluk) sebagai ngusum lelara nular (musim penyakit menular). Selain sebagai pengalaman historis, pagebluk juga merasuk dalam alam pemikiran manusia Jawa lewat dedongengan.

Ambillah misal, legenda Calon Arang menyebarkan teluh kepada masyarakat di sekitarnya. Terjadilah pagebluk yang merenggut banyak nyawa. Dalam tembang pupuh, diceritakan periode kekuasaan Prabu Erlangga, Calon Arang berdialog dengan Batari Durga supaya menciptakan wabah penyakit.

Ia menyorongkan sesaji terhadap “junjungannya” itu agar bersedia melahirkan pagebluk mematikan orang-orang. “..amba nuwun sih bathari, badhe damêl pagêblug numpêsi tiyang,” tulis juru pena istana. Meminjam kacamata ilmiah Selo Soemardjan (1996), masyarakat memeluk pemikiran irasional fajar meyakini bahwa penyakit bisa datang dari teluh atau santet yang dikirim oleh orang, bukan lagi ulah lampor atau lelembut (pemikiran irasional dini).

Sedari lama wong Jawa berkarib dengan kisah dunia pewayangan Mahabarata dan Ramayana. Tak melulu unsur asmara, kesetiaan, perebutan kekuasaan, hingga dramatisasi peperangan merimbuni jagad wayang sebagai personifikasi manusia. Rupanya cerita pagebluk turut mewarnai dan mencopet perhatian dalang untuk memainkannya.

Jurnalis sekaligus sastrawan, Padmasusastra dalam serat Pustakaraja Purwa (1924) merakitnya dengan ciamik. Alkisah, Kerajaan di Ngastina semasa Prabu Krêsna Dwipayana berkuasa, kedatangan tamu istimewa ratu dari Sriwadari. Dialah Prabu Dasabau, buah hati Prabu Partayatnya.

Tuan rumah yang setengah dewa itu menanyakan niatan tamu tumben bertandang ke istananya. Unek-unek yang berdesakan di hati tamu segera ditumpahkan kepada raja yang bijaksana itu. Dijelaskan bahwa Prabu Dasabau sudah tiga tahun menahkodai para kawula menggantikan ayahandanya.

Namun, negaranya dilanda kesusahan tanpa ujung, yaitu terkena pageblug besar (kaparag ing pagêblug agêng). Tidak sedikit prajurit perempuan mati akibat dasyatnya amukan pageblug. Cuilan kisah ini menerbangkan imajinasi historis masyarakat Solo tentang fenomena pandemi kolera mengamuk kerajaan periode Paku Buwana IV (1788-1820).

Bahkan, pagebluk tersebut menyebabkan pemain gender ampuh istana Kasunanan, Nyai Jamprang “tutup usia”. Wong Solo detik itu geger lantaran niyaga perempuan ini hidup lagi dengan membawa gending sakral Gadung Mlathi serta mengaku bertemu Nyai Ratu Kidul.

Kita musti memahami latarbelakang Padmasusastra pada dekade kedua abad XX sengaja meronce ulang riwayat kelam pagebluk dengan meminjam tokoh Kresna dan Prabu Dasabau yang hidup dalam dunia fiksi itu. Interpretasi historisnya ialah Kerajaan Kasunanan Surakarta dan wilayah Soloraya semasa Padmasusastra digempur pagebluk pes yang memangsa ribuan nyawa. Sengaja diketengahkan pula negara Sriwadari dalam cerita itu. Sriwedari merupakan ruang publik yang menjadi magnet dan kebanggaan masyarakat Soloraya lintas kelas dan etnis.

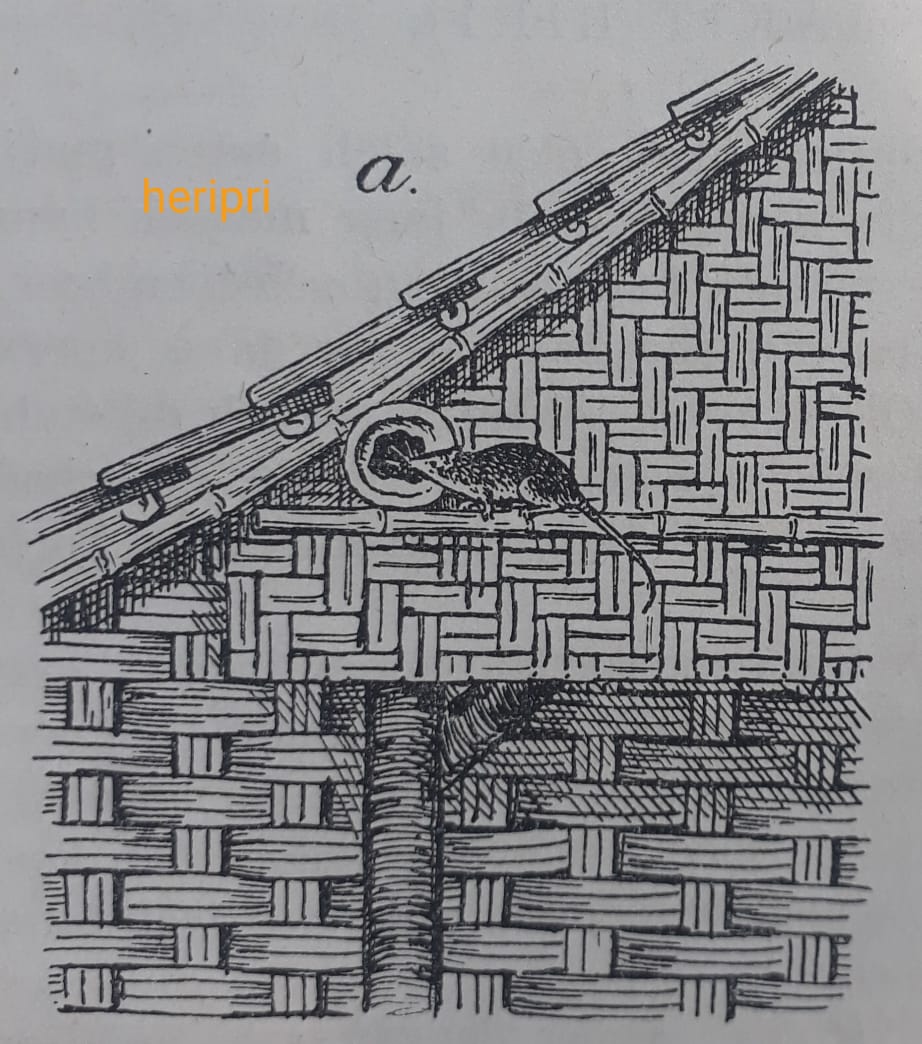

Pagebluk berawal dari rombongan tikus menyusup ke karung beras impor yang diusung gerbong kereta api tahun 1915. Sepur berhenti di Stasiun Jebres, tikus lalu menyebar dan mendekam di rumah penduduk yang berdinding anyaman bambu serta selokan.

Binatang ini membawa malapetaka. Selama tahun 1916 beberapa kasus pes diketahui telah menyebar di afdeling Sragen, Klaten, dan Boyolali. Puncaknya, tahun 1924 warga Soloraya yang menjadi korban pes mencapai 4.482 jiwa. Setahun kemudian, melonjak menjadi 5.000 jiwa. Catatan pahit ini terekam dalam arsip memorie van overgave tuan residen Surakarta Harloff.

Padmasusastra mendeklarasikan diri sebagai pujangga merdeka (tidak dikekang keraton) itu tentu merasakan kepedihan kawula alit alias rakyat kecil menghadapi situasi pageblugk. Sebab, kaum kromo ini adalah kelompok yang paling menderita akibat keganasan pes tanpa ampun. Beda dengan komunitas Eropa yang diamankan para dokter Eropa.

Demikian pula lingkaran istana, kondisi kesehatan raja dan keluarga aristokrat terjamin oleh barisan dokter keraton. Antara lain, dokter Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Widyadiningrat, Raden Tumenggung Nitidiningrat, Raden Ngabehi Wiryahusada, dan Panji Prawirodinata.

Kini, sejarah kelam itu berulang dengan subyek yang berbeda. Leluhur senantiasa berpesan agar kita eling lan waspada. Bertindak sembrono sama saja memperpanjang usia pagebluk, juga membahayakan keselamatan orang lain. Kita diajarkan untuk tidak buru-buru memahami fenomena pagebluk sebagai takdir atau lelakon urip yang harus dilalui dengan pasrah.

Ya, terminologi pagebluk bukan tanpa makna. Zaman telah membuktikan bahwa ia merontokkan seluruh sendi kehidupan masyarakat. Dianggap seram dan mistis, maka pujangga mendokumentasikan pagebluk lewat karya sastra sebagai pengeling-eling. Kita mestinya belajar dari kasunyatan pahit itu. (SI)