Beberapa waktu ini saya memikirkan cahaya. Kadang sekilas, kadang cukup lama. Beberapa bulan lalu, tim Madani International Film Festival tiba pada kesimpulan bahwa tahun ini, tema festival adalah “light”. Di satu sisi, kata ini bisa berarti “cahaya”. Di sisi lain, kata ini juga bisa berarti “ringan”.

Memang, dalam imaji kita, “cahaya” biasanya dibayangkan sebagai sesuatu yang “ringan”, melayang-layang, lincah menari atau memintas di udara. Cahaya seakan selalu melawan gravitasi. Dan memang, cahaya dan gravitasi memiliki hubungan yang kompleks di alam semesta ini, dan tuntas direnungi Einstein –teori relativitasnya yang masyhur itu berpaut dengan masalah gravitasi dan cahaya.

Tentu saja, cahaya adalah unsur penting dalam dunia visual, dunia pandang. Cahaya memungkinkan mata melihat, karena mata melihat apa-apa yang dijatuhi cahaya. “Melihat” adalah tak lain dari membangun relasi antara kapasitas di dalam retina dengan perjalanan informasi benda-benda yang mendapat terang cahaya, melalui pantulan cahaya ke mata kita.

Anehnya, buat saya pribadi, pikiran-pikiran dan ketertarikan pada cahaya didahului oleh ketertarikan saya pada kegelapan. Dalam sebuah adagium terkenal, sedemikian sehingga sekarang sudah seperti “truism”, atau kebenaran yang tak dipertanyakan lagi, tersebut bahwa “kegelapan adalah keadaan tiada cahaya”. Saya tak segera bisa memahami truism ini.

Sejak kecil, kegelapan terasa lebih nyata buat saya. Saya masih mengalami hidup di Jakarta pinggiran yang kena giliran mati listrik. Ketika malam saya terbangun dalam keadaan mati listrik, kegelapan menyergap seakan secara fisik. Sebuah horor mikro. Malah, sebelum era listrik, saya masih mengalami juga era lampu semprong dan patromak. Di depan rumah petak, kebon seorang Haji Betawi dengan pohon-pohon besar –pohon pisang sarang jin, pohon mangga kwini, dan pohon kecapi nan tinggi, di samping semak-semak entah apa. Kegelapan adalah sesuatu yang lebih dominan daripada terang.

Dan memang, Al-Qur’an menyiratkan keadaan itu –minna dzulumaati ilaa ‘nuur. Dalam terjemah, “dari kegelapan menuju terang”, kata “kegelapan” tak memiliki kejelasan apakah ia jamak atau tunggal. Dalam bahasa Arab, “dzulumaat” adalah bentuk jamak dari “kegelapan”, dan “Nuur” adalah bentuk tunggal. Sebetulnya, jika kita perhatikan, dalam bahasa Indonesia pun tersirat kejamakan gelap itu –terjemah lazim, adalah “kegelapan”. Imbuhan “ke-an” menyiratkan serba-serbi, banyak hal yang berhubungan dengan kata dasar yang diapit imbuhan itu. Sedang “cahaya”, biasanya dipakai sebagai bentuk tunggal.

Dan semasa kecil itu, saya gandrung sekali membaca rubrik kriminal di majalah Intisari. Juga rubrik kriminal di majalah Zaman. Kisah-kisah pembunuh serial, yang seringkali kejam tak terkira. Atau pembunuhan non-serial, tapi dikisahkan dengan detail sebagai drama manusia. Atau cerita-cerita detektif dari Agatha Christie, serial Imung karya Arswendo Atmowiloto yang tak tergantikan, menonton film seri detektif Mrs. Columbo, Agatha Christie’s Poirot, Alfred Hitchcock’s Present, dan Remington Steele.

Memang, banyak seri itu menutur kisah pembunuhan dengan ringan, kadang bahkan komikal. Tapi, pembunuhan hakikatnya sebuah kisah kegelapan: ada kematian, dan ada jiwa gelap sang pembunuh.

Jelang lebaran ini, saya lanjut dengan rutin menonton film-film bergenre crime story, misteri pembunuhan, drama kejahatan. Baik yang seri, secara binge watching (menonton terus hingga habis seluruh seri relatif tanpa jeda), maupun film-film lepas untuk bioskop. Saat menulis ini, saya di tengah menonton A Confession, sebuah kisah polisi menangkap seorang pembunuh serial yang prolifik, sembari menghancurkan karirnya sendiri sebagai polisi. Dari kisah nyata. Pada saat yang sama, menonton miniseri yang masih bersambung, Mare of Eastown, dengan peran utama Kate Winslet.

Kedua film seri itu mendekati kisah pembunuhan secara realistik. A Confession bahkan berdasarkan kisah nyata, dengan cerita disusun dari pembacaan dokumen dan wawancara ekstensif seputar peristiwa yang dikisahkan. Kita bisa melihat di situ, dengan pendekatan realisme non-Hollywood, detail kronologi peristiwa. Realisme yang sama, dan cukup menyempal dari pakem film seri produksi Hollywood, juga kita lihat pada Mare of Eastown.

Keduanya memusatkan perhatian pada korban, dan orang-orang yang kehilangan. Menjadi mengerikan, jika direnungi, betapa sebuah pembunuhan bisa jadi dilakukan orang di sekitar kita. Betapa gelap jiwa seseorang yang mungkin tampak normal dalam keseharian. Dan betapa tak terperi dampak kejiwaan sebuah keluarga, atau lingkungan, dari seorang yang terbunuh.

Mungkin, itulah kenapa saya sangat gandrung pada genre detektif, drama kejahatan, dan misteri pembunuhan. Kasus-kasus dipecahkan dengan cara rasional. Deteksi, deduksi, penalaran, adalah senjata untuk memberi terang pada gelap kasus pembunuhan. Jadi, dalam hal kisah-kisah detektif, “dari kegelapan menuju terang” bisa diejawantahkan dalam drama prosedural pemecahan kasus. Tersirat di situ, semacam iman bahwa akal bisa memberi terang pada kegelapan.

Tapi, memecahkan masalah atau misteri “siapa pelakunya” adalah satu hal. Menyelami jiwa pelakunya, adalah hal lain. Menonton miniseri The Serpent tentang kisah nyata pembunuh serial dan penipu ulung, Charles Shobraj, memicu kembali rasa tak nyaman yang bikin penasaran itu. Shobraj sangat masyhur waktu saya kecil, dan saya cukup mengikuti kiprahnya sejak saya SMP. Saya penasaran, bagaimana seseorang bisa segelap itu jiwanya.

Tentu saja, tak perlu kita berada dalam situasi ekstrem itu –drama pembunuhan, untuk merasakan betapa kematian adalah kegelapan. Betapa kehilangan akibat kematian adalah sebuah kekosongan yang bagai berton-ton beratnya. Pandemi memberi itu berlipat-lipat: kematian kawan, saudara, juga kecemasan setiap kali bersentuhan dengan orang asing, atau memasukkan jari ke oxymeter kecil untuk memeriksa kadar oksigen dalam darah kita. Hidup seakan lotere, kematian –lebih dari kapan pun bagi generasi saya ke bawah– semakin akrab. Kita bak hidup dalam terowongan gelap. (O, ya, salah satu drakor pembunuhan, berjudul The Tunnel. Seakan sebuah metafor.)

Tapi, lebih dari kapan pun juga, kita semakin memberi arti pada cahaya, pada yang ringan dan terang, pada kejernihan dan rasa gayeng seperti mengambang di kolam atau air laut dalam sebuah pagi benderang yang sepi. Lebih dari kapan pun, kita jadi belajar memaknai kehilangan sebagai pengingat akan yang masih belum hilang, yang masih ada, yang masih kita punya. Itulah setitik cahaya dalam terowongan kegelapan ini: pemaknaan bahwa hidup masih berharga, baik yang telah lalu maupun masih berjalan.

Maka, lebaran ini semoga jadi lebaran cahaya. Tidak melulu dengan berjumpa fisik atau mudik, tapi melalui pemerian nilai penuh harga pada apa yang ada dalam hidup kita, sejak kesadaran pertama membentuk kenangan kita hingga kini, di sini, di titik ini.

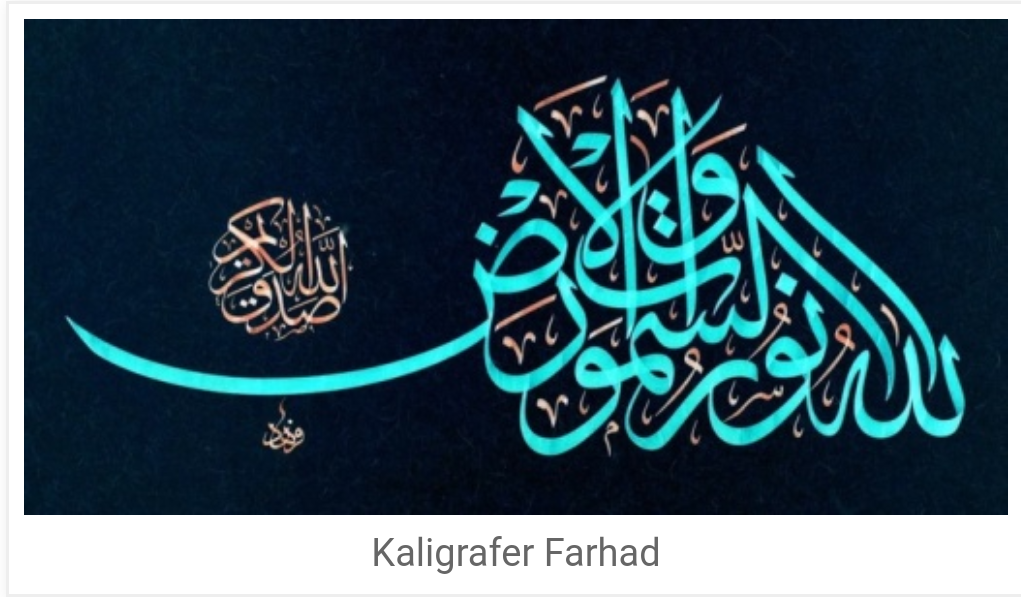

Lebaran, jadilah cahaya. Dan kita, jadilah misykat-nya –ceruk tempat cahaya berpadu cahaya, mewadahi percikan Cahaya Maha Cahaya, sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an surah an-Nuur ayat 35.