Fikih, Majdub, Seni, dan Pesantren

Membincang persoalan seni dan pesantren hari ini memaksa kita mengubah beberapa pertanyaan umum. Misalnya, mungkinkah berbicara seni dan pesantren di luar fikih dan tasawuf? Kalaupun harus tetap memakai fikih, apa saja persyarat metodologis dalam fikih yang memungkinkan diskursus seni dan pesantren menyentuh level estetika dan pranatanya?

Estetika terkait dengan kedalaman konsepsi, gagasan, orientasi dan ideologi praktek seni. Sedangkan pranata estetika terkait dengan persyarat yang harus dipenuhi untuk memungkinkan tumbuh dan pengembangan seni di pesantren. Singkatnya, bagaimana pesantren bisa terlibat dengan praksis seni itu sendiri.

Bagi kalangan pesantren sendiri, dari pengalaman selama berabad, apakah masih relevan membicarakan seni dengan hanya mengaitkannya dengan persoalan halal, haram, dan mubah saja? Apakah benar dalam khazanah keilmuwan pesantren hanya dibahas status hukum, tidak pernak-pernik terkait konsepsi seni secara lebih mendalam?

Dalam rangkaian pertanyaan tersebut: pranata keilmuwan pesantren cenderung hanya menjadi payung penghukuman terhadap seni, baik yang pro maupun yang kontra, baik dari khazanah fikih maupun tasawuf.

Karib saya, Muhammad Al-Fayyadl, ketika berefleksi tentang fikih (ke)seni(an) masih menimbang kemungkinan fikih sebagai payung pengembangan seni di pesantren. Alasanya ada dua hal mendasar soal fikih di dalam konteks pesantren:

Pertama, fikih terkait dengan hal-hal praktis dalam habitus pesantren. Fikih hampir saja tertanam kuat pada orang pesantren dan menjadi perangkat paling praktis merespons persoalan.

Kedua, antara fikih dengan seni berhubungan secara parsial: seni dibahas dalam timbangan putusan hukum, soal halal, haram dan mubah. Seni belum ditimbang dengan metodologi fikih yang sangat potensial bisa menyerap dinamika seni dalam keseharian masyarakat. Tidak semata seni sebagai masalah furu’iyah tetapi manhajiyah. Refleksi ini sangatlah bernas dan menjadi sandaran utama tulisan ini.

Selain fikih, pesantren menimbang seni dengan tasawuf. Seringkali tasawuf dengan rasa fikih karena dipakai menghukumi seni juga. Benar bahwa fikih dan tasawuf tidak perlu dikontraskan. Dalam konteks ini, tasawuf sebenarnya akan lebih potensial menjadi pranata estetika jika ditautkan secara teliti dengan seni, tentu saja selain bahasan tentang tradisi sama’.

Tasawuf membahas masalah forma, figur, jisim, getaran, suara, bayang, ritme, nada, dan seterusnya secara lebih luas. Apalagi dalam tasawuf praktis, tidak saja resitasi yang estetik yang menjadi timbangan, tetapi pengamalan, pengalaman, dan penghayatan tasawuf adalah suatu bentuk kesukarelaan menerima segala bentuk kehidupan di dalam diri dan di luar diri para salik.

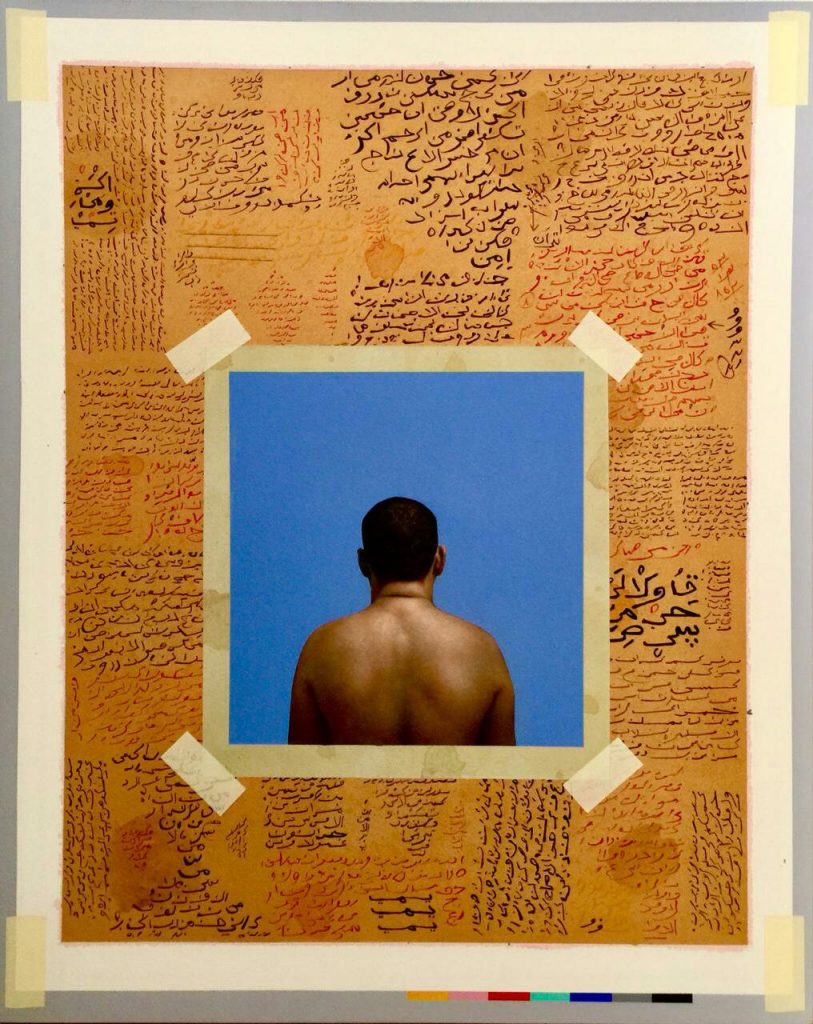

Dalam salah satu pengertian mutakhirnya, seni adalah suatu proses keterlibatan langsung manusia dengan chaos: suatu kondisi atau fenomena yang merupakan kekuatan tersembunyi dan tidak pernah bisa dikendalikan. Keterlibatan langsung dalam artian tanpa patokan ide Platonik. Seorang yang menyaksikan getaran dari keindahan sebuah lukisan bunga matahari, bukan karena sudah ada gambaran dalam nalarnya akan bunga matahari yang indah, tetapi menangkap kekuatan di balik semua tekstur, barik, dan warna dari lukisan matahri tersebut.

Keterlibatan dengan chaos sebenarnya dekat penjelasan dan pengalaman orang pesantren tentang majdub (satu kondisi yang tdaik "normal", secara kasar oleh orang umum disebut "gila"). Mereka yang jadab terus berada dalam proses menjadi dengan vitalitas yang terbarukan dalam menjalani hidupnya. Mereka “ditarik” ke suatu kumparan kekuatan yang berlimpah dengan kondisi lepas dari kontrol nalar, konsepsinya. Suatau pengalaman berada dalam kepungan realita pra-individuasi yang tidak tercecap oleh mereka yang tidak mengalami, dan tidak terkatakan oleh yang mengalami.

Kaum majdub di dalam tradisi mistisme Islam adalah sebuah tingkatan spritual, di mana penghayatan akan kesemestaan hidup dialami secara intensif sehingga mereka yang mengalaminya akan tampak tidak umum di pandangan mereka yang tidak mengalaminya.

Seperti diriwayatkan oleh Annemarie Schimmel, bahwa mendiang Muhammad Iqbal menggambarkan “kegilaan” Nietzche yang sangat dielukannya sebagai majdub. Performa kegilaan yang didasari suatu tingkat kecakapan yang sangat tinggi. Dalam tasawuf disebut sebagai uqalaa’ul majanin atau orang cakap dari golongan orang-orang (yang tampak) gila.

Singgungan soal chaos dan madjzub ini ingin membuka kemungkinan, bahwa diperlukan suatu tambahan perangkat untuk meneropong seni di pesantren, yaitu perangkat untuk menilik praktek seni di kalangan santri. Seni sebagai pengalaman tak terelakkan dalam keseharian santri sebagai bagian dari umat manusia umumnya. Tambahan perangkat itu, seperti Fayyadl, sebaiknya terbentuk dari percakapan tradisi pengetahuan ilmu pesantren dengan tradisi lainnya.

Sebagai pengalaman akan chaos, seni tidak sepenuhnya bisa dibatasi. Seni tumbuh dalam jeruji penjara, menjalar di sepatu lars militer dan para militer, dan juga di jubah-jubah ortodoksi para agamawan. Dalam kasus pesantren, seni itu menembus dan merambati ragam dari klise otoritas kepesantrenan: ia tumbuh di bilik-bilik rumah keluarga kiai, juga di balik sarung-kopiah para putera kiai dan kemeja para nyai pesantren. Tidak ada otoritas yang demikian percaya diri bisa membatasi (territorilized) seni di dunia pesantren.

Artinya, tanpa mengabaikan mendasarnya posisi tradisi keilmuwan pesantren, seperti fikih dan suluk, diperlukan perangkat lain untuk melihat seni sebagai pengalaman hidup orang pesantren. Terlebih lagi para santri yang telah fasih bercakap dengan pelbagai khazanah ilmu dari tradisi lain, terutama yang terkait dengan seni.

Membincang seni sebagai pengalaman hidup kaum santri akan melonggarkan subjektifikasi pesantren, bahwa mereka juga adalah manusia yang mengalami dan menghayati keindahan seperti kelompok lain mengalaminya secara oskilatif. Wallahu’alam.