Mengambil Hikmah dari Kisah Hidup Mar’fuah, Perempuan Pejuang dari Sampang

Minggu malam pekan lalu, aku diajak teman ke taman kota dari daerah Rehab, sekitar 150an m dari kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Turun dari mobil dan berdiri di pinggir taman, tidak ada pemandangan yang spesial. Taman kota yang luasnya sekitar 2 kali lapangan basket itu seperti taman kota pada umumnya. Di sana sini tampak beberapa tanama, rumput menghampar, sarana bermain anak, dan lampu-lampung yang menerangi. Di sebrangnya, ada masjid cukup besar dengan menara menjulang tinggi.

Namun, setelah duduk lesehan beralaskan tikar, aku terkejut, lebih-lebih teman yang ngajak aku ke sana tidak mengabari sebelumnya tentang apa yang ada di taman. Makanan yang dijajakan di sana khas Indonesia; bakso, mei ayam, sate ayam, bebek goreng, gorengan, es cendol, jamu, kopi, dan lain-lain. Bedanya, jika di Indonesia dagangan ditempatkan di gerobak, di Jeddah, digelar di rerumputan. 10 atau 12 pedagang di sana semuanya dari Madura. Pingin rasanya saya menuliskan bahasa Madura di sini, saat para pedagang saling bicara, tapi tidak bisa. Aku cuma menangkap beberapa kata saja; setong, engkeh, jedda'an (Jeddah-an, seperti Jakarta-an. Artinya bekerja di Jeddah, bekerja di Jakarta).

Warung tempat aku dan teman duduk, menjajakan, bakso, aneka gorengan, dan minum. Kami hanya makan saja waktu itu, sambil ngobrol ngalar ngodul hingga pukul 12an. Bakso dan gorengannya cukup mengobati kampung halaman, setelah hampir sebulan di Arab Saudi.

Tadi malam, Selasa, 28 Juni, aku datang lagi, bersama Surya Yuli dan temanku yang pertama kali nganter. Kami duduk lagi di warung yang sama, hanya saja yang kupesan sate ayam di warung sebelah. Enak juga, daging semua yang ditusuk, tidak ada kulit. Bumbu kacanya terasa gurih, ada rasa pedas dari satu sendok sambal, dan bawang goreng yang ditabur di atasnya menyempurnakan cita rasa Indonesianya. Dan lontong pilihan karbo yang paling tepat menyantap sate Madura, tersedia juga. Harga satu porsinya 20 SR sudah termasuk es teh manis, sekitar 80 ribu Rupiah. Maa fii musykilah untuk sate yang lezat dan pedagang orang Indonesia

Marfu'ah, nama pemilik warung yang kusinggahi, dilahirkan di Sampang, Madura. Dia tidak menjawab saat kutanya tanggal lahirnya. "Saya tidak tahu kapan lahir, yang tahu ibu saya, yang melahirkan," jawabnya sambil tersenyum-senyum.

Dia anak semata wayang dari pasangan Tais dan Satimah. Tais meninggal saat Maru'ah masih bayi. Setelah melewati umur Balita, Marfu'ah diasuh oleh neneknya, karena Satimah merantau di Kalimantan Selatan.

Nasib Marfu'ah masa kanak-kanak kurang beruntung. Dia tidak mengenyam bangku sekolahan. Pendidikannya hanya mengaji pada neneknya.

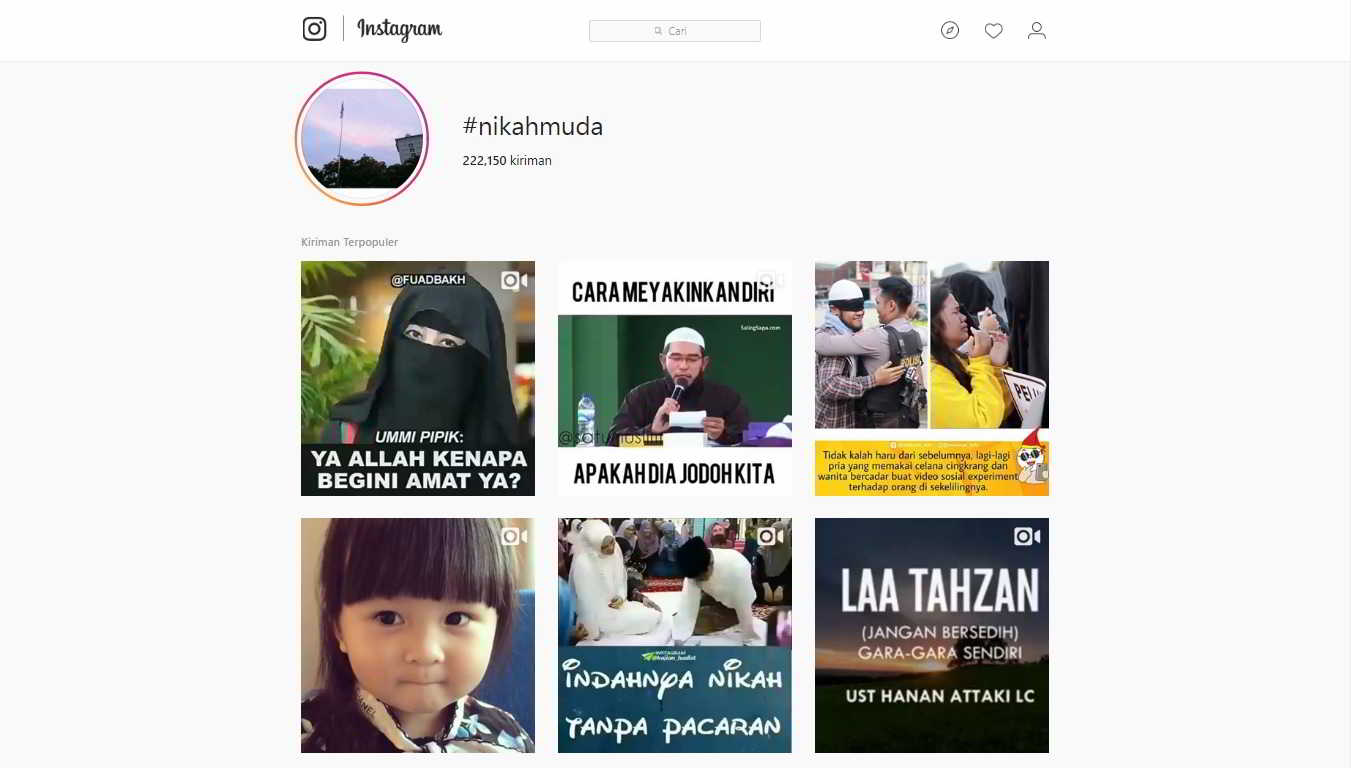

Pada tahun 1999, Marfu'ah dinikahi Madrusi. Saat itu usianya 13 tahun, usia yang sama sekali belum layak untuk menikah. Niatnya meringankan beban keluarga, namun nasib berkata lain. Dia bercerai di usia perkawinannya yang baru 5 tahun. Marfu'ah minta diceraikan karena suaminya kawin lagi. Perkawinannya dengan Madrusi memiliki dua anak, Nur Rafiah (lahir 2001) dan Ibrahim (lahir 2004).

Mendengar cerita itu, aku menghentikan santap malam sate ayam. Gorengen gurih yang sudah digigit sekali pun, kuletakkan lagi di piring. Saya berbisik ke Surya Yuli, "Aku gak sanggup meneruskan wawancara ini."

Aku memang agak tidak mampu mendengar kisah-kisah ekstrem, sesuatu yang sulit kubayangkan. Aku berdiri untuk mengambil botol air 300 mili, dan berdiri sejenak melihat sekiling taman kota, sambil membuka tutup botol minum.

Namun, setelah aku duduk, Marfu'ah bercerita, tanpa kutanya.

Setelah bercerai, Marfu'ah ikut bibinya ke Banjarmasin. Sementara 2 anaknya ikut nenek; anak pertama ikut ibunya, sementara anak kedua ikut nenek dari jalur bapaknya.

Setelah beberapa saat di Banjarmasin, Marfu'ah diberangkatkan umrah. Itu terjadi tahun 2005, saat umurnya baru 2017. Visa umrah biasa menjadi modus untuk menjadi TKI. Ini siasat karena persyaratan umur misalnya, belum bisa dipenuhi.

Hingga sekarang, Marfu'ah sudah 17 tinggal di Jeddah. Dia tinggal selama itu dengan status ilegal, alias tidak resmi. Dia lebih rela kucing-kuningan dengan polisi daripada pulang. Jika pulang, dia tidak bisa masuk Arab Saudi lagi selama 5 tahun. Hampir dipastikan menganggur lagi di kampung. Sementara di Jeddah, beberapa ikhtiar masih bisa dipilih. (Tadi malam, saya mendengar hari ini ada sekitar 50an orang Indonesia akan mendatangi ke KJRI dengan niat diserahkan ke pihak kepolisian sebagai warga yang over stayed. Maksud dan tujuannya adalah agar dideportasi oleh pemerintah Arab Saudi).

Nur Arifah Menyusul ke Arab

Kisah nestapa Marfu'ah berulang pada anak pertamanya. Nur Arifah juga kawin pada usia dini. Dia bercerai. Tidak lama setelah pisah dengan suami, Nur Arifah berangkat menyusul ibunya. Nur Arifah mendapat jodoh di Jeddah, dengan orang Madura juga. Sekarang punya 2 anak, 3 tahun dan 3 bulan.

Yang menyesal dari Mar’fuah adalah tidak pernah ketemu dengan anak laki-lakinya, Ibrahim. Bahkan ketika dia menginginkan anaknya itu masuk pesantren, nenek dari jalur mantan suaminya tidak memperbolehkan, takut tidak ada yang kirim duit. Saya sulit membayangkan seorang ibu lama tidak ketemu dengan anaknya.

Hampir satu jam tadi malam saya mengobrol dengan suasana yang agak tidak enak, karena kisahnya melulu kegetiran. Menjelang dini hari, saya melontarkan pertanyaan terakhir, “Punya cerita senang gak, Mba?” Pertanyaan terpaksa saya lontarkan karena dari sudah lelah mendengar kisahnya yang getir itu. Dan saya juga yakin, tiap manusia punya sisi kebahagiaan, segetir apapun hidupnya.

”Ya ada. Alhamdulillah sudah haji. Saya punya nama baru, nama haji, Mariyam,” jawabnya.

Dia juga mengatakan sudah punya rumah mungil di kampung yang sekarang ditempati sepupunya. “Insya Allah mau merenovasi rumah ibu, tapi nanti kalau sudah tidak ada hujan.” Wajahnya berseri saat mengatakan itu. Lalu saya menggoda dengan pertanyaan basa-basi, “Berati sudah punya uang dong?”

”Masih dikumpulin..”

”Berapa uang yang disiapkan untuk renovasi rumah ibu?”

”200 juta..”

”Ada cerita yang senang lagi gak Mba?”

”Ada. saya sudah menikah lagi…”

“Alhamdulillaaaaaahhhhh….” Aku merespons.

Mar’fuah, eh, Maryam, mengaku baru menikah 7 bulan lalu, Masih terbilang pengantin baru. Imam, suami barunya bekerja sebagai supir, asli Madura juga. Meskipun bersuami, Maryam tidak mau menggantungkan ekonomi kepadanya. “Harus saling membantu dan juga agar tidak bergantung pada suami,” kata Ma’rufah, eh lupa lagi, kata Maryam, seperti tidak ingin jatuh ke lubang sama berkali-kali.