Kita masih ingat sejarah hidup Westerling, selaku letnan tentara Belanda yang dikenal garang dan bengis. Dia pernah memenggal kepala seorang warga desa yang dicurigai sebagai pemberontak. Dia dan pasukannya lalu berkeliling desa, sambil mengarak potongan kepala itu dengan ujung tombak.

Korban-korban pembunuhan oleh Penguasa Westerling di sekitar Sulawesi Selatan (antara 1946-1947) diperkirakan mencapai 40.000 jiwa. Tetapi, pihak Belanda menampiknya, mereka hanya menyebut angka sekitar 3.000 jiwa saja.

Westerling adalah warga Belanda kelahiran Istanbul, Turki. Sosoknya dapat menjadi simbol dari keganasan pendudukan kolonialisme dalam peride kelam, ketika Indonesia justru telah memproklamasikan kemerdekaannya sejak 1945. Bapak bangsa kita, Soekarno sudah mewanti-wanti bahwa kemerdekaan ini hanyalah jembatan emas, karenanya Indonesia harus merebut kemerdekaan dalam arti yang sejati.

Secara implisit, Soekarno menganjurkan perjuangan harus diteruskan untuk mencapai kemerdekaan yang melahirkan kesejahteraan bagi segenap rakyat. Kita perlu mengantisipasi pihai-pihak yang bermental pemburu, tak dapat menahan ego dan hawa nafsunya, sebagaimana kebengisan Westerling yang dulunya merasa terjajah, lalu bangkit menjadi penjajah dan kolonialisme baru. Westerling adalah sosok “pejuang” yang semasa kecilnya merasa diperlakukan tidak adil, kemudian bangkit menjadi manusia kejam (psikopat) yang tak sanggup mengendalikan obsesinya.

Masa lalu Westerling

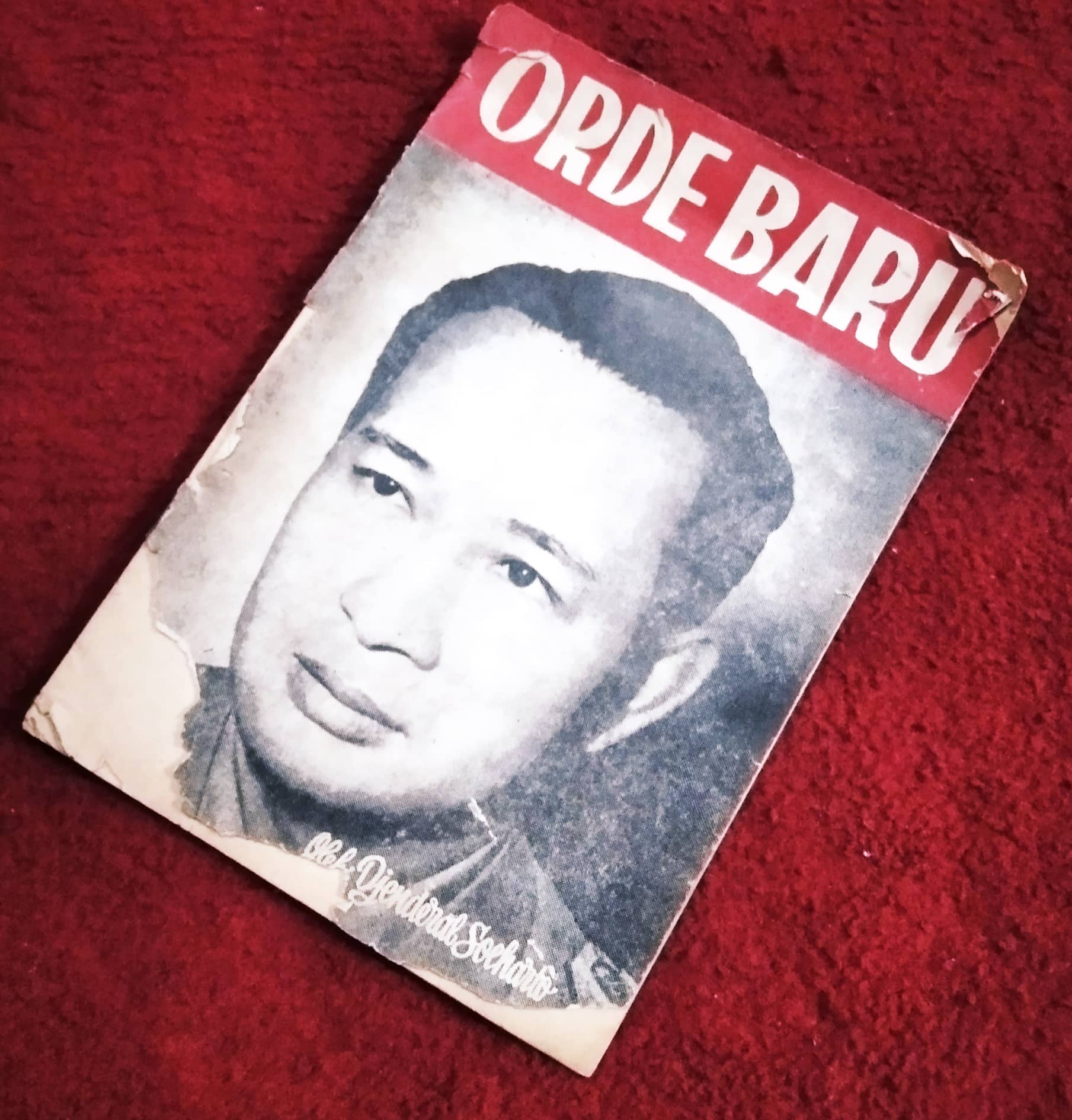

Novel Pikiran Orang Indonesia (POI), hasil buah pena warga Banten, sudah tak asing lagi dalam wacana keindonesiaan kita. Saya pernah mengulasnya di beberapa harian luring dan daring, termasuk dua opini di harian Kompas (24 April dan 21 November 2018), belum lagi yang dikupas oleh K.H. Eeng Nurhaeni (kompas.id), Enzen Okta Rifai (alif.id), Muakhor Zakaria (Jurnal Toddoppuli), Supadilah (ruangsastra.com), hingga aktivis HAM Kontras, Malik Feri Kusuma (padebooks.com). Sebagaimana sejarah hidup Westerling, tokoh-tokoh dalam POI merupakan korban dari hasil didikan pemerintah Orde Baru, untuk kemudian tampil sebagai pelaku kekejaman atas nama “stabilitas” yang identik sebagai institusi negara.

Demikian halnya dengan masa lalu Westerling yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil oleh pendudukan NAZI Jerman di wilayah Belanda. Dan ironisnya, ia sendiri memiliki ayah yang mendukung pendudukan NAZI atas negerinya. Secara ideologis, jelas ia berseberangan dengan ideologi ayahnya, hingga kemudian ia hengkang dari negeri Belanda untuk bergabung dengan kesatuan militer bernama Depot Speciale Troepen (DST), suatu pasukan khusus di bawah KNIL, di mana penguasa Orde Baru (Soeharto) pernah pula mengabdi di dalamnya. Sampai kemudian di tahun 1946, para pasukan DST berhadapan langsung dengan para pejuang Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya setahun yang lalu.

Dalam sejarahnya, kita ketahui bersama bahwa di dalam tubuh DST terdapat pasukan-pasukan inti yang merupakan gabungan militer Belanda, militer Indo-Eropa dari Maluku, serta militer KNIL sendiri. Konsekuensinya, para pejuang republik yang mereka sebut “teroris” sudah hidup dalam imajinasi Westerling yang berseberangan dengan paham ayahnya, hingga mereka diparalelkan sebagai pendukung-pendukung NAZI Jerman.

Fenomena ini mengingatkan kita pada artikel Malik Feri Kusuma (aktivis HAM KontraS) berjudul “Pancasila dan Gebuk” (www.padebooks.com) yang juga pernah membahas kedalaman makna dari novel POI, bahwa yang “diserang” pada novel tersebut bukan semata-mata kekuasaan Orde Baru, melainkan substansi dari sistem kekuasaan totaliter manapun yang melanggar hak-hak dan batas-batas keadilan dan kebenaran.

”Karya sastra yang baik, di negeri-negeri miskin dan tertindas, harus sanggup menyuarakan kesewenangan dan ketidakadilan tanpa kecuali, apapun bentuk ketidakadilan itu, dan siapapun pelaku kesewenangan itu,” tegas Pramoedya Ananta Toer.

Musang berbulu domba

Westerling datang ke Indonesia dengan menyandang dendam dan amarah yang menggebu-gebu. Ia menyimak pidato-pidato komandan militernya yang mengompori tentara Belanda, bahwa para pejuang Indonesia adalah teroris-teroris hasil didikan tentara-tentara fasisme (NAZI) Jepang. Dengan dalih ingin menegakkan stabilitas keamanan, dari gangguan tentara pribumi yang dipengaruhi fasisme NAZI, pasukan di bawah komando Westerling kemudian menangkapi dan membunuhi para pejuang RI yang diklaim selaku teroris dan pemberontak.

Sebelum itu, pihak Belanda juga pernah memakai istilah Gerakan Pengaco Keamanan, yang di kemudian hari dipakai kembali oleh Orde Baru (tanpa disadari) dengan menggunakan istilah yang sama, Gerakan Pengacau Keamanan (GPK).

“Kalian tak mungkin sanggup memerintah negeri sendiri. Karena itu, kami datang untuk menyelamatkan kalian. Kami datang untuk memberi pencerahan dan memberdayakan kalian. Ya, kami datang ke sini karena kami lebih tahu apa yang terbaik bagi hidup kalian!” demikian pidato sang komandan militer.

Nampak sekali, seakan ada niatan baik yang diselubungi jubah suci untuk membenarkan aksi-aksi kolonial mereka. Kata-kata klise semacam itu menunjukkan bahwa kolonialisme, disadari atau tidak, berurat berakar pada hasrat dan ambisi kekuasaan yang sengaja ingin menggalakkan ekspolitasi manusia atas manusia lain. Mereka ingin melestarikan kesenjangan sosial, dengan memecah-belah peran dan fungsi sang tuan dari budak-budaknya.

Kita bisa juga menyebut sikap dan karakteristik ini sebagai primordialisme atau bahkan rasisme, yang menjadi pangkal problem kemanusiaan hingga hari ini, meskipun mereka berbalih kolonialisme telah dihapuskan dari muka bumi ini. Tetapi software-nya, paradigmanya, state of mind-nya tetap saja berurat berakar, bagaikan musang-musang yang memakai bulu-bulu domba. Perilakunya tetap seperti musang meskipun sudah mengenakan baju dan jubah mentereng berkilauan, seakan indah dipandang mata.

Terorisme wajah baru

Dengan memendam amarah dan kebencian pada ayahnya yang mendukung NAZI Jerman, Westerling ingin membebaskan diri dari bayang-bayang sang ayah, tapi kemudian menjelma menjadi monster baru yang memiliki karakter dan perangai yang sama. Hal ini mengingatkan kita pada tokoh Arif (dalam novel POI) yang merasa tak berdosa bergabung dengan militerisme Orde Baru, menangkapi para aktivis, bahkan terlibat dalam penumpasan para wartawan, aktivis buruh, seniman, aktivis HAM, hingga penembakan dan pembunuhan Hakim Agung Syafiudin Kartasasmita atas perintah salah seorang dinasti Cendana yang kemudian ingin mencalonkan diri selaku Presiden RI.

Perihal kasus pembunuhan wartawan Udin Sjafrudin di tengah malam, kita bisa membaca narasinya dalam novel Pikiran Orang Indonesia (bab 15, hal. 66-67):

Saya menengadah dan menghela napas dalam-dalam. Hampir saya tak dapat menguasai diri karena merasa dihakimi oleh teman karib saya sendiri, kemudian tanya saya lagi, “Berarti kamu terlibat dalam peristiwa itu?”

“Peristiwa apa?”

“Pembunuhan wartawan itu?”

Dia menggelengkan kepalanya, kemudian lanjutnya, “Ris, lagipula apa bedanya seandainya saya terlibat atau tidak? Semuanya itu tugas kita, apakah kita yang melakukan ataukah orang lain. Kita ini adalah kesatuan dalam Gerakan, yang sekaligus menjadi kesatuan negeri ini?”

“Jadi, apa menurutmu tantang kematian wartawan itu?”

“Itu karena kesalahan wartawan sendiri.”

Saya menghempaskan tubuh di kursi, tak bisa berkata-kata lagi.

Narasi-narasi genuine dalam novel POI, berkaitan dengan peranan militerisme NAZI hingga Orde Baru, pernah disinggung oleh filosof Jerman Nietzsche, lebih dari seabad lalu: “Bagi mereka yang bertarung dengan monster, berhati-hatilah agar dirinya tidak menjadi monster baru di kemudian hari.”

Inilah yang terjadi pada Westerling, dan barangkali itu pula yang merasuki benak dan pikiran seorang jenderal akhir-akhir ini, hingga membiarkan kemarahan dan kebencian melahap akal sehat dan hati nuraninya, sampai-sampai ia menjelma menjadi monster baru yang dulu pernah dimusuhinya.

Menjadi diri sendiri

Pramoedya pernah menyarankan agar generasi muda Indonesia hendaknya menjadi diri sendiri, sebab diri-diri yang lain bukan milik kita. Karya-karya Pram dikenal apik dan telaten dalam menyoal pendudukan kolonialisme, hingga aksi-aksi polisional mereka setelah kemerdekaan RI. “Kita harus waspada, karena bom waktu kolonial, kapan saja bisa meletus,” demikian ujar Pramoedya.

Untuk itu, tidak cukup dengan menginsafi bahwa kita pernah menjadi bangsa terjajah, tetapi juga harus mendalami dan menyelami bagaimana menjadi bangsa penjajah. Kita harus belajar dari keganasan dan kelaliman Westerling sebagai monster yang tak patut dicontoh dan ditiru. Sebagaimana kita belajar dari kegagalan pemerintah Orde Baru, yang memang kekuasaan itu diawali dari kesewenangan dan ketidakwajaran.

Demi harta dan takhta, segelintir orang sibuk berkonspirasi untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno yang disiasati mereka sebagai “Orde Lama”. Saat itu, mereka tidak menyadari, bahwa sesuatu yang ditempuh secara tidak alami dan melanggar sunatullah, pada akhirnya termakan oleh hukum alam di luar kekuasaan mereka sendiri.

Kejanggalan demi kejanggalan semakin tersibak. Menyelami tokoh Arif dalam novel POI, sebagaimana jejak-langkah hidup Westerling, kita senantiasa introspeksi dan berkaca diri, jangan-jangan setelah 77 tahun Indonesia merdeka, kita masih tertarik pada konsep perburuan induk-semang dan para abdi, tuan dan budak, atau ekspoitasi

manusia oleh manusia lain. Lalu, kapan kita sanggup berdamai dengan diri sendiri?

Kalau bangsa ini masih diselubungi hawa nafsu, ego dan keangkuhan, enggan bersyukur, tidak menutup kemungkinan akan terus-menerus melestarikan penindasan dan penjajahan atas saudara sebangsa dan setanah air sendiri. Tidak menutup kemungkinan orang-orang yang membenci “monster” di masa lalu, akan menjadi monster baru di hari ini. Juga tidak menutup kemungkinan mereka yang memusuhi “monster” di hari ini, kelak menjelma sebagai monster yang lebih canggih di kemudian hari.

Pemuda berpotensi

Ketika menghadiri acara bedah bukunya di Ponpes Al-Bayan, Rangkasbitung, Banten, saya mendengar uraian penulisnya, dan merasa terganggu bukan pada data-data yang dituangkan secara sastrais, atau persoalan klandestin yang disiksa, melainkan justru pada pelaku-pelaku kejahatan yang seakan mewakili diri kita sebagai manusia Indonesia.

Saat ini, mestinya kita menyadari fungsi dan peran kebangsaan kita, sebagai ahli waris dari kebudayaan dunia yang sah, tanpa harus menghancurkan nilai-nilai masa lalu yang dianggap usang. Pada novel POI, seakan kita disentakkan oleh kontekstualitas sastra Indonesia dalam bingkai humanisme universal. Bagaimanapun, Indonesia hanyalah bagian dari lokal yang global ini. Dalam dunia fiksi, meskipun kita mengakui fakta Indonesia yang memiliki hukum kausalitasnya sendiri, ia tetap menjadi bagian dari peradaban manusia-manusia dunia yang sedang berlangsung hari ini hingga ke masa yang akan datang.

Semangat kebangsaan yang tertuang, menunjukkan bahwa sejarah Indonesia merupakan matarantai yang tak terpisahkan. Dengan mengungkap fakta secara gamlang, kita akan mampu melangkah dengan ringan di masa yang akan datang. Meskipun novel tersebut telah terbit sejak 2014 lalu, tapi coba kita perhatikan ramalan-ramalan yang terungkap apa adanya (hal. 109):

“Kerusuhan itu terus menjalar seperti ular-ular berbisa. Mereka menyerobot, menjarah, menyelusup masuk seperti pohon-pohon beracun yang serta-merta merembeti dinding-dinding rumah, seperti semut-semut rangrang yang menggeremet, seperti belalang-belalang yang menyerbu pesawahan, dan seketika itu menggerogoti hektaran lahan-lahan padi yang siap panen.

Dan lihat itu! Gerombolan-gerombolan berseragam hitam itu! Mau apa mereka menggedor pintu-pintu rumah penduduk, bahkan menyerobot masuk?

Semua anggota Gerakan berpencar ke sana kemari, termasuk kesatuan-kesatuan militer di bawah komando pimpinan ABRI. Kami hanya diam melompong, sama sekali tak paham harus berbuat apa. Saya melihat beberapa perwira ABRI juga melongo saja di ruas-ruas jalan.”

Kepolosan dan keluguan para perwira muda yang masih seumur Barada Eliezer atau Brigadir Ricky Rizal, yang seakan tak mengerti antara tuntutan kepentingan institusi maupun suara dari hati nuraninya sendiri. Tiba-tiba pemuda sepantaran itu menangis sesenggukan, lantaran harus melakukan pembunuhan atas petuah dan perintah atasannya. Sama halnya dengan Haris dan Arif yang sebenarnya lahir dan dibesarkan sebagai anak-anak religius, dan terpaksa harus memihak pemerintahan lalim yang bertindak atas nama “kesucian” Orde Baru.

Sastra sejarah

Pada prinsipnya, masyarakat Indonesia akan mampu menilai kualitas sastra sejarah dengan syarat, mereka harus punya kehendak untuk membuka diri, serta mengakui dosa-dosa kolektif yang diperbuat di masa lalu. Sebab, karya sastra yang baik bersumber dari kelapangan hati dan akal budi, dengan niat dan itikad baik untuk mencerdaskan umat. Penikmat sastra sejarah akan memulai diri dengan hati yang bersih dan lapang, tidak dinodai oleh kabut prasangka, intoleransi, dan sikap-sikap primordialisme. Karya sastra yang ditulis berdasarkan olah rasa yang baik, memang hanya dapat dinikmati oleh para pembaca yang mau membuka hati nuraninya.

Persoalan jati diri manusia Indonesia terungkap jelas dalam POI, sebagaimana jati diri orang Hindia Belanda dalam Max Havelaar. Keduanya menampilkan gambaran masa lalu yang tersampaikan melalui kekuatan imajinasi. Masa lalu telah hadir ke dalam fiksi, pikiran dan gagasan masa kini, bahkan impian-impian manusia masa kini. Pewartaan narasi-narasi dalam fiksi masa kini, dapat mengarahkan pembentukan fakta manusia Indonesia di masa depan. Fakta dan fiksi di seputar kekisruhan politik di Jakarta (1965) telah menjelma kembali sebagai kenyataan sejarah di seputar kerusuhan Mei 1998, dan terus merambah pada tragedi pembunuhan Udin Sjafrudin, Munir, Wiji Thukul, hingga Brigadir Joshua saat ini.

Kualitas sastra yang mampu menghubungkan kehidupan dalam lintas zaman, telah berhasil menghubungkan genealogi manusia dan bangsa masa kini. Termasuk karakteristik kaum anarkis, perusuh, hingga genealogi kaum agamawan dan seniman sekalipun. Ironisnya, tidak jarang para sastrawan kita yang terlampau sibuk mengunyah mentah-mentah fiksi Eropa, untuk diadopsi dalam gaya penulisan sastra Indonesia, tanpa sikap kritis yang memadai.

Tetapi, dalam POI, tampak sekali narasi-narasi yang kental keindonesiaan, dan digali melalui olah rasa dan olah pikir penulisnya secara filosofis, psikologis dan antropologis. Ia telah berhasil menggali genealogi persoalan-persoalan kekinian, sambil menghubungkan diri dalam sejarah masa lalu, karena banyak nilai-nilai penting dalam sejarah kita yang patut diperhitungkan untuk kemaslahatan generasi ke depan. Coba perhatikan dalam paragraf-paragraf awal, bab ke-26:

“Para sesepuh Gerakan memutuskan bahwa saya sedang sakit dan sebaiknya dipulangkan saja ke rumah, untuk sementara waktu. Orang tua saya menyambut dengan penuh tanda tanya. Entahlah, apa yang ada di pikiran mereka saat itu. Barangkali semula mereka menduga bahwa anak yang ada di hadapannya adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang patriot muda pembela tanah air dan bangsanya. Namun seketika harapan itu pupus karena saya, anak yang dibanggakannya itu, tahu-tahu berdiri di hadapan mereka dengan badan kurus, mata kuyu dan wajah kosong melompong.

Seorang sesepuh Gerakan mengabarkan pada kedua orang tua bahwa belakangan ini saya tak suka makan, berbaring terus-menerus dan sering ngomong sendirian. Mereka khawatir kalau ada apa-apa, katanya. Saya berdiri mematung, selanjutnya kurang menyimak apa-apa yang dibicarakan oleh mereka. Orang tua saya sudah menyiapkan sebuah kamar, dan saya dituntun dan dibaringkan ke tempat tidur.”

Demi masa depan

Kita semua hidup pada masa kini dalam realitas konkret. Kita telah terlibat dan mengalami efek dan dampaknya. Masa kini hadir setelah adanya masa lalu. Karena segala sesuatu berada dalam rentang waktu, konsekuensinya masa kini adalah akibat dari masa lalu. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan akibat dari suatu sebab yang tertuang dalam novel POI telah menjadi keniscayaan sejarah masa kini. Para pembaca POI tentu merasa khawatir dengan kejadian pembunuhan dan penembakan, baik oleh aparat terhadap sipil maupun aparat terhadap aparat akhir-akhir ini. Tetapi, mereka lebih siap secara mental menghadapi segala realitas dan fakta yang seakan mengejawantah dari fiksi masa lalu. Segala sesuatunya dapat terlihat dengan jelas keterhubungan makna kausalitas dan sunatullah, melalui pandangan jernih kaum sastrawan – dengan pengecualian – yang memiliki cita-rasa religiositas tinggi.

Menurut penuturan sastrawan Jacob Sumardjo, orientasi fiksi Indonesia dengan fiksi global sangat menggejala dalam polemik kebudayaan sejak era tahun 1950-an. Sejarah pemikiran dalam sastra Indonesia membuktikan bahwa setelah Pujangga Baru, yakni sekitar pasca 1940-an, orientasi global lebih dominan. Surat Kepercayaan Gelanggang mengikrarkan bahwa manusia Indonesia adalah bagian dari kebudayaan dunia. Tak terkecuali lika-liku peristiwa di seputar tragedi kematian Brigadir Joshua akhir-akhir ini.

Untuk itu, dengan mudah kita bisa mengakrabi gaya bahasa dalam narasi-narasi sederhana melalui novel POI. Pengarangnya seakan tetap eksis mendasarkan diri pada pola penulisan yang menjadi warisan sah dari arus peradaban manusia-manusia global. Jika kita merenungkan pernyataan Pramoedya sepanjang perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini, maka bisa dipahami jika beliau cenderung skeptis pada ideologi kebanyakan sastrawan senior di era Orde Baru, yang mengilhami angkatan muda pada kebebasan berpikir maupun berekspresi.

Hal senada pernah diungkapkan seorang filosof dan sastrawan muslim Muhamad Iqbal, bahwa: “Orang yang mengabaikan proses berpikir akan dihancurkan oleh kebebasan berpikirnya.” Terkait dengan ini, saya masih ingat orasi Hafis Azhari di Rumah Dunia (Banten), ketika ia menegaskan, bahwa suatu bangsa yang tidak diajarkan pada kedewasaan dan kematangan berpikir, mereka akan menjadikan kebebesan berpikir (berekspresi) sebagai metode satu-satunya yang dapat mengarahkan mereka menjadi binatang-binatang buas, yang kelak akan saling memangsa yang satu terhadap yang lainnya. (*)