Kliping Keagamaan (5): Musik Dangdut yang Selalu Dibahas Ulama

Pada masa 1990-an, kaum remaja di Solo memiliki jadwal untuk siaran musik di radio. Pada hari-hari tertentu, mereka bisa menikmati siaran lagu-lagu dalam acara istimewa mingguan.

Hari Minggu, mereka mendengar radio ingin mengerti daftar tangga lagu mancanegara dan asing. Orang bisa mendengarkan siaran istimewa untuk lagu-lagu dangdut, keroncong, jazz, rock, atau campursari di hari-hari terpilih.

Para pendengar radio memiliki jadwal sesuai selera musik. Jadwal diusahakan tak mengganggu peristiwa mengerjakan PR, pacaran, pengajian, dan lain-lain. Mereka memilih menuruti jadwal telah dibuat pihak pengelola acara ketimbang gerundelan.

Nasib pendengar radio berbeda dengan penonton televisi bila terukur ketebalan iman dan takwa. Menonton televisi memerlukan sikap raga dan perhatian serius. Keluwesan melakukan beragam peristiwa cenderung dimiliki pendengar radio ketimbang penonton televisi.

Eh, dua acuan hiburan itu dimasalahkan oleh Thoriq asal Solo. Ia tampil sebagai kritikus acara di radio dan televisi menggunakan dalil berlagak agama. Kritik disampaikan ke pihak pengelola radio dan televisi. Publik boleh turut membonceng kritik atau merasa geli membaca surat pembaca di majalah Editor, 10 Desember 1988. Thoriq mengaku berpikir waktu dan musik. Pijakan pikiran itu agama.

Ia menulis setelah merenung ribuan detik: “Cukup lama saya bingung mencari jawaban kenapa media elektronik, radio dan TV, menjatuhkan pilihan hari untuk acara musik ndang-ndut pada hari Kamis malam Jumat atau Jumat pagi/siang. Padahal, hari Jumat merupakan hari yang punya arti tersendiri bagi umat Islam.

Acara ndang-ndut pada hari itu melahirkan anggapan seolah-olah musik ndang-ndut merupakan salah satu kesenian yang bernapaskan Islam.” Ingat, kalimat-kalimat itu hasil renungan ribuan detik dengan ikhtiar “melawan” dan menghendaki ada mufakat dari pelbagai pihak dalam memikirkan waktu dan musik. Kita menduga ia belum membaca buku-buku sastra, sejarah, agama, dan lain-lain untuk referensi renungan.

Denys Lombard dalam buku berjudul Nusa Jawa: Silang Budaya (1996) mencatat episode-episode perubahan “anggapan” waktu di Nusantara mengacu pengaruh peradaban Eropa dan Islam. Penamaan hari memicu polemik bagi orang memihak ke Minggu atau Ahad. Peristiwa di hari-hari tertentu lekas berkaitan agama atau penciptaan hiburan modern.

Pada masa lalu, Minggu tak cuma teringat ibadah tapi “parade” di jalan oleh kaum Eropa menampilkan kemolekan terlihat dari busana, cara berjalan, bahasa, dan lain-lain. Di kalangan berbeda, ribut terjadi dalam urusan hari libur: Jumat atau Minggu. Kolonialisme, perdagangan, misi dakwah, dan pendidikan modern mengubah gagasan dan selera waktu. Kita masih ingin terus membaca buku-buku bertema waktu dan kolonialisme, ikhtiar mengerti warisan pemahaman waktu sampai masa sekarang.

Di surat pembaca puluhan tahun lalu, kita membaca nalar ceroboh: mengaitkan hari dengan musik memicu gerakan tubuh merangsang berahi. Nalar ingin berpijak ke agama. Kita memaklumi penulis surat sedang membuat lelucon “murahan”.

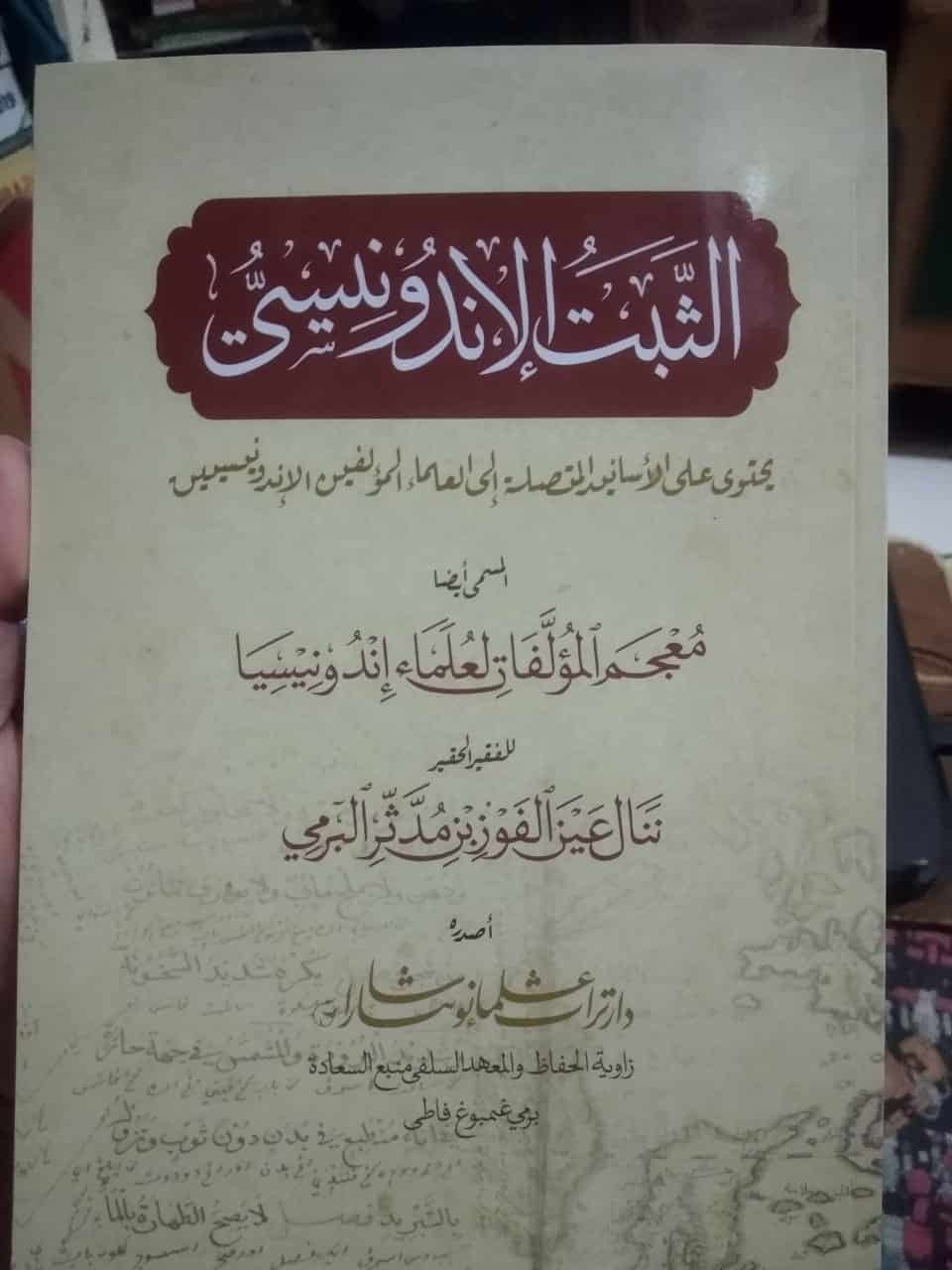

Ia mungkin belum khatam membaca buku-buku bertema musik dalam khazanah Islam, sejak tafsir Al Ghazali sampai Ismail Raji al Faruqi. Dua tokoh itu memang belum mengulas dangdut, jenis musik muncul belakangan dan menjogetkan Indonesia. Kita pun belum terlalu paham dangdut. Tahun demi tahun, kita menikmati dangdut dalam perbincangan politik, hiburan, dakwah, berahi, dan lain-lain. Dangdut terdengar setiap hari, tak lagi berpedoman jadwal-jadwal baku.

Dulu, dangdut sering heboh oleh omongan pejabat, ulama, pendidik, dan seniman. Surat mengenai dangdut, waktu, dan Islam masa lalu telanjur ditulis dan terbaca. Kita pun telanjur memikirkan sambil tertawa kecil dan tersipu malu. Begitu.