Kliping Keagamaan (11): Panji Masjarakat, Agama, dan Bahasa

“Keributan” masalah bahasa terjadi dalam politik, pendidikan, agama, seni, politik, perdagangan, dan lain-lain. Masalah-masalah kadang diselesaikan dengan kamus. Bahasa terlalu rumit bisa diselesaikan dengan pembuatan undang-undang. Bingung mau memberi jawaban tetap, orang-orang boleh rapat dan bermufakat meski bersifat sementara.

Di Indonesia, sejarah dan perkembangan “keributan” gara-gara bahasa berlangsung sejak ratusan tahun lalu. “Ribut” terbesar di agama dan politik. Kedatangan orang-orang dari pelbagai negeri dalam berdakwah sering memicu “ribut” bahasa dalam penerjemahan kitab suci dan khotbah. Di politik, bahasa menentukan kolonialisme dengan sekian “kemenangan” atas pembinasaan atau peminggiran bahasa-bahasa di Nusantara.

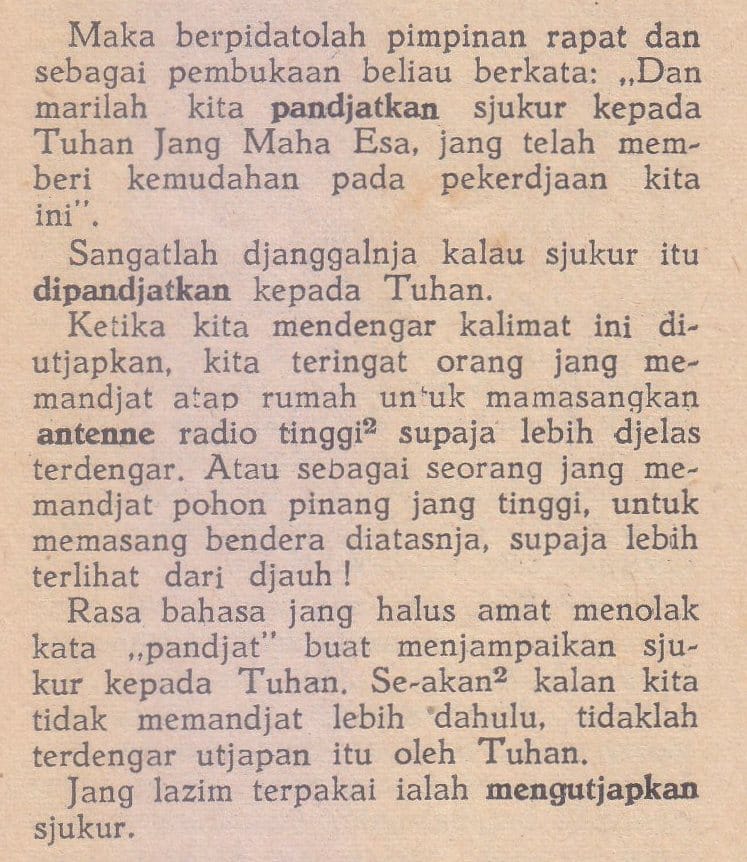

“Keributan-keributan” terus terjadi dengan penuntasan jawaban dan sisa-sisa untuk diselesaikan pada masa-masa berbeda. Di majalah Panji Masjarakat edisi 1 Agustus 1959, pembaca diajak berpikir mengenai penggunaan bahasa dan agama. Masalah serius dibahas sehalaman saja. Di rubrik “Bahasa dan Sastera” masalah itu “memandjatkan”. Kita membaca pengantar: “Maka berpidatolah pimpinan rapat dan sebagai pembukaan beliau berkata: ‘Dan marilah kita pandjatkan sjukur kepada Tuhan Jang Maha Esa jang telah memberi kemudahan pada pekerdjaan kita ini.’ Sangatlah djanggalnja kalau sjukur itu dipandjatkan kepada Tuhan.”

Pengasuh rubrik menganggap “memandjatkan” atau “pandjatkan” itu salah. Pilihan kata tak pantas. Pikiran sederhana untuk menuduh diksi itu salah mengacu ingatan orang “memandjat” atap rumah untuk memasang antena radio atau memandjat pohon pinang. Pikiran itu belum berdasarkan buku-buku kebahasaan dan kamus-kamus. Oh, pikiran itu memasalah “rasa”, belum ke masalah linguistik. Keterangan: “Rasa bahasa jang halus amat menolak kata ‘pandjat’ buat menjampaikan rasa sjukur kepada Tuhan. Seakan-akan kalau kita tidak memandjat lebih dahulu, tidaklah terdengar utjapan itu oleh Tuhan.” Pengasuh rubrik melucu. Wah, pembaca diajak tertawa dengan penjelasan menghibur mengenai bahasa digunakan manusia dan Tuhan. Lucu!

Masalah pernah darurat pada masa 1950-an. Pada masa sekarang, kita masih mendengar atau mengucap: “memanjatkan” dan “panjatkan”. Perbedaan cuma dalam ejaan. Penulisan di Pandji Masjarakat belum menggunakan Pedoman EYD (1972). Di pengajian atau pertemuan, kita lazim mendegar pembuka atau basa-basi pembicara: “Mari, kita panjatkan puja dan puji….” Kita pun mendengar: “Marilah kita memanjatkan doa…” Diksi itu terwariskan, setelah “keributan-keributan” masa lalu gagal menghasilkan jawaban sempurna. Jawaban “resmi” dan “benar” mungkin diperoleh bila ada rapat mengundang ulama, ahli bahasa, pengarang, wartawan, dan lain-lain.

Alif Danya Munsyi telat menulis buku untuk panduan jawab di masa lalu. Para pembaca buku berjudul 9 dari 10 Kata Bahasa Indonesia adalah Asing (2003) dan Bahasa Menunjukkan Bangsa (2005) bakal luwes bersikap memasalahkan bahasa, agama, dan Tuhan. Dulu, kita pun diingatkan dengan “pohon” dan “memohon”. Nah, orang-orang kadang menggunakan “memanjat” dan “memohon” dalam masalah keagamaan. “Memohon” mungkin tak terlalu bermasalah bila dibandingkan dengan memanjat. “Memohon” pun mengesankan bergerak atau mengarah ke ketinggian. Ah, kita menduga ada kemiripan pengertian dengan “memanjat”.

Ah, kita malu membuat “keributan”. Kita mendingan membuka Kamus Umum Bahasa Indonesia (1952) susunan Poerwadarminta. “Pandjat” berarti “menaiki (pohon dsb) dengan kaku dan tangan”, “mendaki; menandjak”, “mengatas; minta banding (kepada pengadilan dsb jang lebih tinggi)”. Nah, kita sampai ke masalah “memandjatkan” mendapat arti “menaikkan, membiarkan, memandjat”. Kebiasaan orang berucap “memandjatkan doa” berarti “menjampaikan doa (kehadirat Tuhan)” atau “berdoa”. Kita mengerti ada “keributan” bahasa di masa lalu belum mendasarkan pada linguistik dan kamus-kamus. Kini, kita malu membuat “keributan” lagi setelah terbukti “panjat”, “memanjat”, atau “memanjatkan” masih berlaku, belum punah dari kamus-kamus. Begitu.