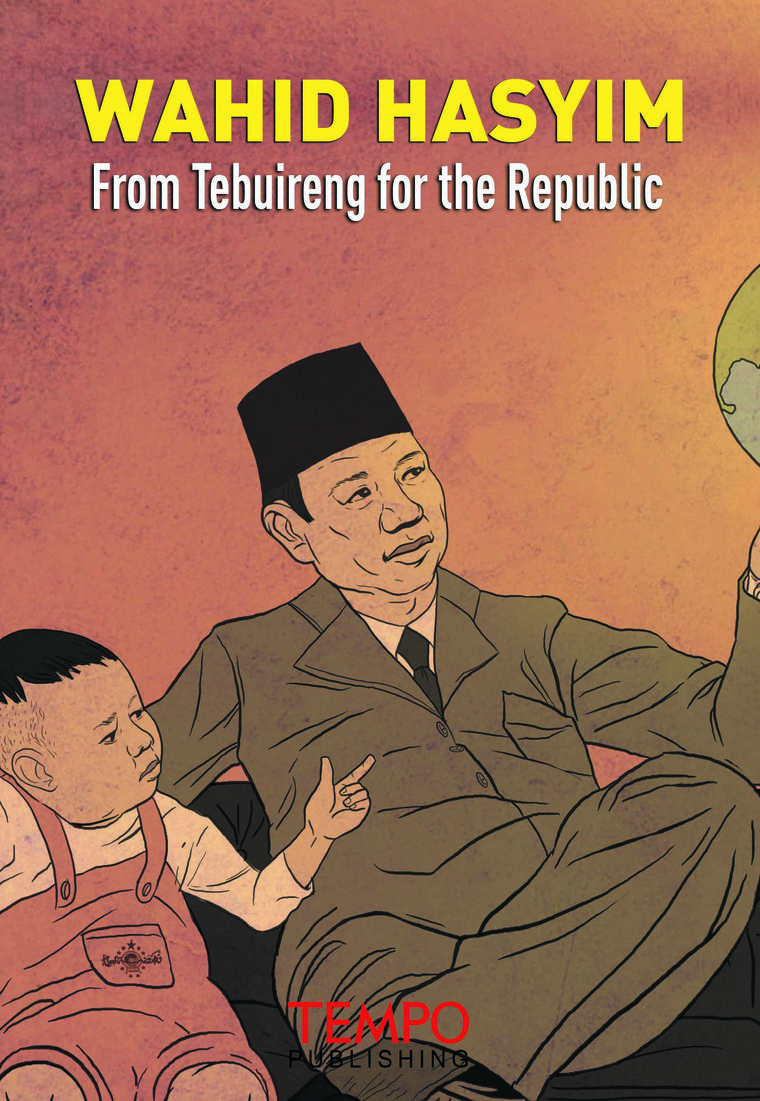

Juni, bulan mengingatkan kita kepada Abdul Wahid Hasyim dan Pancasila. Tokoh muda dan besar di NU dan sejarah kementerian agama itu dilahirkan di Tebuireng, Jombang, 1 Juni 1914.

Pada masa berbeda, pidato Pancasila disampaikan Soekarno, 1 Juni 1945. Pada bentang sejarah itu kita pantas mengenang (lagi) gagasan agama dan kebangsaan Abdul Wahid Hasyim berbarengan mengingat keinsafan para penggerak bangsa menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sejarah itu bergerak dengan “belokan” dan “kelurusan”.

Wahid memiliki hasrat membaca sejak bocah. Hidup di situasi pesantren justru menggoda untuk “melihat” dunia melalui bacaan-bacaan, tak melulu kitab-kitab baku diajarkan para kiai. Ia mengerti aksara-bahasa Arab dan Latin. Pada masa ingin “bersemi” pengetahuan, Wahid membaca majalah-majalah beraksara Latin dalam bahasa Jawa dan Indonesia: Panjebar Semangat, Daulat Rakjat, Pandji Poestaka, dan Sumber Pengetahuan. Saiful Umam dalam buku berjudul Sejarah Tokoh Bangsa (2005, editor Yanto Bashri dan Retno Suffatni) mencatat bahwa keranjingan membaca di usia belasan tahun mengakibatkan penglihatan Wahid rusak. Ia diharuskan mengenakan kacamata. Keranjingan membaca tak jua berhenti.

Wahid bukan pembaca elitis, berlaku ke diri saja. Ia membuka taman baca berharap orang-orang turut jadi pembaca. Sejak mula, ia membesarkan pengertian di pesantren untuk membaca. Pesantren itu tempat bagi kitab-kitab agama dan pelbagai buku beragam tema.

Konon, pada masa 1930-an, kaum terpelajar beragama Islam beranggapan bahwa ketertinggalan dan keterbelakangan umat Islam gara-gara kurang membaca. Di zaman “kemadjoean”, membaca itu keharusan!

Gandrung membaca membentuk Wahid sebagai muslim visioner, progresif, dan dan tentu moderat. Ia menempatkan diri di dakwah dan gerakan kebangsaan.

Pada peristiwa penting berkaitan babak-babak pembentukan Indonesia, Wahid turut serta memberi urun ide dan sikap. Di sidang BPUKI, 28 Mei-1 Juni 1945, Wahid menginginkan dasar negara Indonesia adalah Islam.

Di kubu nasionalis, usulan itu “ditandingi” dengan argumentasi-argumentasi realita keberagaman di Indonesia. Wahid di peristiwa itu tak pamer sikap mutlak. Ia berani menerima hasil permufakatan bahwa di pembukaan dan batang-tubuh UUD 1945 tak perlu ada perumusan usulan dari golongan Islam secara eksplisit. Penerimaan Pancasila dan UUD 1945 demi persatuan.

Pada 14 Agustus 1952, Wahid berceramah dimulai dengan mengutip pendapat Setia Budhi:

“Kalau tidak ada semangat Islam di Indonesia, sudah lama kebangsaan jang sebenarnja lenjap dari Indonesia.”

Kalimat ampuh di kesadaran kebangsaan masa 1950-an saat revolusi menderu dengan pelbagai sengketa dan misi kemajuan Indonesia. Janji suci membentuk dan memuliakan Islam di kalangan Islam dianjurkan semakin bersemi tanpa ragu. Wahid berkata:

“Diatas rasa kebangsaan itu menggeloralah semangat ketuhanan jang maha esa dengan dahsjatnja. “Dengungan Allahu Akbar” dan “Allah Memberkati” menghilangkan ragu-ragu pemuda-pemuda dalam publik Indonesia” (Aboebakar, Sedjarah Hidup KHA Wahid Hasjim dan Karangan jang Tersiar, 1957).

Gagasan Islam dan Indonesia membesar dengan pengharapan-pengharapan kemajuan, kemakmuran, persatuan, dan keadilan.

Ketokohan Wahid di pergerakan politik kebangsaan dan kebijakan-kebijakan selama menjadi Menteri Agama menerangkan ke kita atas keselarasan menjadi Islam dan Indonesia, sejak puluhan tahun lalu.

Wahid ada di pergolakan tapi sanggup mencipta harmoni berlatar kerawanan ide-ide saling bertempur di Indonesia masa 1940-an dan 1950-an.

Ia memilih di pengejawantahan politik santun dalam lakon demokrasi, menghindari fanatisme merusak persatuan. Sikap itu paling kentara di kerja dan pengambilan kebijakan di Kementerian Agama.

Di buku garapan Tempo berjudul Wahid Hasyim untuk Republik dari Tebuireng (2011), kita membaca jalan politik Wahid penuh deru dan seru: NU, MIAI, BPUPKI, Masjumi, Menter Agama, dan sekian situasi politis di maksud menjelaskan Islam itu berperan penting dalam sejarah Indonesia.

Kita beralih ke pencarian biografis melalui buku masih jarang disebut di perbincangan mengenai ketokohan Wahid. Buku disusun oleh Sutjianingsih berjudul KH Wahid Hasyim: Riwayat Hidup dan Perjuangannya (1984) terbitan Depdikbud. Pada masa jadi menteri, sejarah pendidikan Islam mulai digerakkan melalui pendirian perguruan tinggi Islam di Jogjakarta. Kebijakan itu berkaitan erat dari anggapan sejak remaja tentang buku dan ilmu di kemajuan Indonesia. Perguruan tinggi jadi bukti umat Islam memiliki keharusan berilmu dan mengerti tata perubahan zaman.

Di Indonesia, perguruan tinggi itu menandai ada capaian keilmuan demi mulia. Wahid pun turut dalam pembuatan kebijakan bersama Kementerian Pendidikan, Pengadjaran, dan Kebudajaan mengenai pendidikan agama di sekolah rendah dan sekolah lanjutan.

Kini, kita mengenang Wahid, mengartikan lagi Pancasila, dan memberi pemaknaan agama mumpung Ramadan. Kita mengenang ketokohan dan makanan. Sutjianingsih menulis:

“Sejak 1945 sampai saat meninggalnya, KH Wahid Hasyim berpuasa, tetapi kepada orang lain ia tidak pernah mengatakan bahwa ia sedang berpuasa. Apabila ia bersama istrinya harus menghadiri jamuan makan, mereka masing-masing mengambil makanan sedikit. Sambil menghadapi hidangan, KH Wahid Hasyim bercerita, seolah-olah ia sedang bercerita sambil makan. Ia memang seorang yang sangat panda bercerita dan ceritanya selalu menarik perhatian. Sementara itu Nyonya Wahid telah menghabiskan hidangannya. KH Wahid Hasyim kemudian menukarkan piringnya dengan piring isterinya yang sudah kosong, cerita pun berlanjut terus. Begitu asyiknya orang mendengarkan sambil bersantap tanpa seorang pun sadar bahwa KH Wahid Hasyim tidak ikut bersantap dengan mereka.”

Kejadian itu membuat kita takjub dan menunduk atas siasat sopan dalam berpuasa dan meladeni kemauan publik.

Ia memang santun dan bijak. Pada jamuan makan, ia menginginkan semua “bersatu” dalam kebahagiaan dan ketulusan tanpa harus pamer puasa. Dan kita paham, lelaku itu adalah tirakat untuk kebaikan bersama, bukan semata ibadah individu.

Kiai Wahid adalah teladan kita semua, baik dalam sikap beragama ataupun berpolitik, dan berbangsa.

Selamat ulang tahun Kiai, selamat ulang tahun Pancasila..