Di kalangan mistik Jawa, ada pesan sering tersampaikan dalam pengajaran ilmu-ilmu “tinggi” dan “rahasia”. Kata-kata terucap jangan sampai terdengar oleh rumput dan daun. Mistik berlatar agraris insaf atas peka alam.

Manusia mengerti ada gerak rumput dan daun mengartikan tanda-tanda, melampaui hal terpandang mata. Di Jawa, daun pun perlambang kesanggupan manusia mawas diri, tekun, santun, dan teliti. Pada daun-daun, ikhtiar religius berlangsung dengan pembahasaan puitis.

Pada saat pohon-pohon di Indonesia dipaksa politis oleh pemasangan poster dan spanduk berdalih demokrasi, kita ingin mengingat di jalan sufistik. Pada daun-daun berguguran membikin jengkel para pengguna jalan atau tukang sapu, kita justru ingin mengalami nasib diterpa “angin” dan mengerti kefanaan.

Pengalaman kita bersama pohon dan daun di situasi politis atau terjerumus ke nalar birokrasi dihindari sejenak dengan menekuni puisi-puisi gubahan Kuntowijoyo.

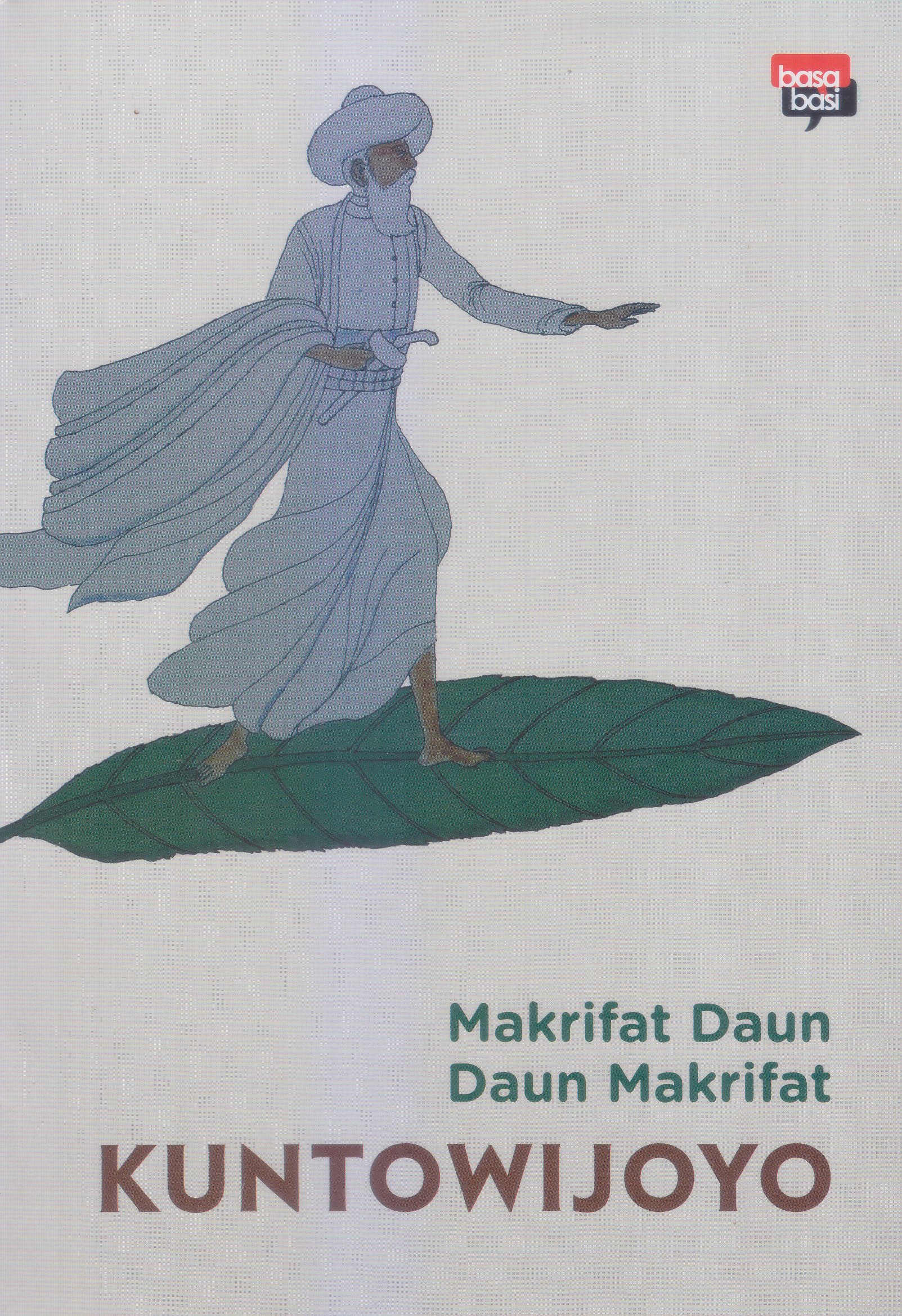

Pembaca di renungan buku berjudul Makrifat Daun, Daun Makrifat, diterbitkan lagi oleh Mataangin dan Basabasi, akhir 2018. Buku tipis tapi mengena bagi orang-orang memilih di jalan renungan ketimbang capek di seribu simpang media sosial berhamburan kata dan rupa.

Di sampul, kita melihat gambar Danarto. Lihatlah lelaki berbusana simbolik-religius menunggangi daun terbang! Daun di perjalanan udara, mengelak dari nasib selalu jatuh terkena angin. Daun bersama angin di gerak dan peristiwa mistis.

Daun hijau itu ingatan ke ajaran suci, bukan di sangkaan orang-orang hidup di abad XXI mengartikan daun itu kotoran atau sampah. Daun di jagat batin terasa mengena di pemaknaan fana dan abadi. Daun pun di kemauan memberi peran keberlangsungan hidup segala makhluk di dunia.

Kesan klasik dan asing dituliskan Kuntowijoyo di empat larik: Seperti butir salju/ ruhku menggigit rumput/ menghisap putik makrifat/ dan setangkai mawar. Salju tak turun di Jawa. Simbol dari negeri jauh, dihadirkan saja di suasana religius. Petikan itu mengingatkan pada kematian. Di kuburan, mawar ditebar menguak keindahan, wangi, dan kesementaraan.

Pada taraf pemaknaan tinggi, mawar itu pembahasaan ampuh. Di pemuliaan mawar, pembaca dipertemukan dengan rumput. Kita tak mengabaikan dan memberi perendahan ke rumput. Bait itu mengesankan mistik-kealaman.

Kuntowijoyo (1988) berkata bahwa di permulaan menggubah puisi atau cerita bereferensi tauhid. Penulisan pesan-pesan di bentuk dan rasa keindahan itu pengejawantahan tauhid di sastra.

Pengambilan contoh di puisi gubahan Umar Khayam: Setiap pagi mawar berkembang/ tetapi mawar kemarin mana ia sekarang. Kita mesti membaca puisi itu dengan ketauhidan. “Apabila kita tidak tahu tentang hidup/misteri/kefanaan ciptaan Allah di satu pihak dan Keabadian Allah di lain pihak, maka bait puisi itu tidak bicara apapun,” kata Kuntowijoyo.

Pada cerpen-cerpen, Kuntowijoyo sering menggoda pembaca di pemberian makna Tuhan, manusia, pohon, burung, dan bunga. Permainan lambang Islam dan Jawa terolah apik. Pada bait peribadahan, Kuntowijoyo mengisahkan: Dengan ikhlas/ kutanam pohon untuk burung/ yang sanggup/ memuji Tuhan dengan sempurna.

Khazanah bacaan kitab-kitab tasawuf memberi pengaruh besar pada Kuntowijoyo. Bacaan klasik dan situasi abad XX ditanggapi dengan bait-bait bersahaja tapi merekah makna. Pohon itu tegak dan kukuh. Kehadiran burung untuk bertengger atau membuat sarang mengarah ke keberserahan dan pengabdian pada kuasa Tuhan di ketentuan nasib. Pada referensi lama, kita lumrah mendapat penceritaan bahwa daun-daun di pohon pun berdzikir, setiap saat memuji Tuhan. Kita beribarat daun.

Pada masa 1970-an, Kuntowijoyo menempuh studi di Amerika Serikat. Ia mengalami situasi kota-kota berbeda dari tanah asal di Jawa. Kota-kota memiliki rupa megah dan kolosal, berkebalikan dari keluguan dan ketenangan. Ia tetap menaruh biografi di kota mungkin bergelimang tanda atau pesan Tuhan. Ia tetap merujuk ke imajinasi kealaman.

Kuntowijoyo menulis pengalaman di New York: Tuhan menjaga diriku/ dari kejahatan bayang-bayang/ gedung pencakar, batu granit/ lorong bawah tanah/ dan gerbong usang/ Dan Tuhan menjaga diriku/ dari kejahatan angan-angan/ Dari gadis dengan seekor anjing/ dan remah roti di tangan/ Ketika musim semi/ dan rumput menawarkan bunga/ dan kebebasan burung dara.

Di kota dibentuk oleh gairah modernitas mungkin menabrak patokan-patokan agama, Kuntowijoyo memilih ingat Tuhan. Di kota, ia merasa asing dan terancam tapi menguatkan diri dengan memuji dan berdoa pada Tuhan. Situasi di kota direligiuskan.

Ikhtiar simbolik di penulisan puisi semakin menguat di bait-bait berdiksi daun. Di tatapan mata, daun itu hijau. Daun gampang lepas, jatuh, gugur. Daun di kerawanan nasib, menetapi tata cara pohon bertumbuh dan mengakhiri lakon bersama pelbagai makhluk.

Kuntowijoyo menulis: Semua yang kemilau adalah hijau/ Engkau berdoa supaya warna/ tetap memikat dan air mewangi/ Dan sungai mengalirkan rindu/ Maka daun yang lepas/ dari dahan menjatuhkan makrifat/ Lalu engkau pun. Sajian larik-larik di perhitungan makna antara tanda-tanda bersua dalam menanggungkan religiositas. Daun lepas atau gugur bukan keberakhiran. Daun itu berpesan, memberi diri di peringatan ke manusia.

Sebelum daun-daun berpisah dari batang, Kuntowijoyo megingatkan kenikmatan diperoleh manusia: Aku percaya pada keajaiban O2/ yang mengalir lewat darah/ dan menyebabkan virus malaikat. Orang-orang mengerti hidup dari tebaran oksigen, berasal dari daun-daun.

“Pemberian” menandingi segala kotor berhamburan sampai ke manusia. Daun-daun diakui di hasrat manusia merasai teduh, sejuk, dan tenang. Tiga larik mengajak kita ke pendasaran pohon berdaun.

Kita sejenak belajar lagi tentang daun melalui buku berjudul Pohon (2002) susunan T Greenaway. Daun mendapat pengertian, “Pohon berdaun lebar mempunyai daun yang pipih dan tipis. Dedaunan tersebut tersusun sedemikian rupa di pohon sehingga dapat menerima cahaya sebanyak mungkin. Hal ini penting karena daun hijau menggunakan energi matahari untuk membuat seluruh makanan yang diperlukan pohon untuk hidup dan tumbuh.”

Tata cara daun memberi bukti hidup itu pernah kita pelajari saat di sekolah. Pada jagat puisi dana sufi, kita mendapat daun di “ketinggian” makna, tak cuma pelajaran ilmiah.

Buku warisan Kuntowijoyo seperti peringatan pada kita di keseharian abad XXI mulai berjauhan dari pohon atau mengalami dampak peremehan dedaunan di abad digital. Kita membaca puisi-puisi sambil meralat diksi-diksi baru berdatangan untuk menjauhkan kita dari imajinasi kealaman dan pengalaman religius di keluguan. Penerbitan Makrifat Daun, Daun Makrifat semakin membuktikan penempuhan sastra religius oleh Kuntowijoyo.

Buku itu terbaca dengan penguatan isu kesusastraan Indonesia pada masa 1970-an dan 1990-an. Abdul Hadi WM dalam buku berjudul Kembali ke Akar, Kembali ke Sumber (1999) mengakui kecenderungan Kuntowijoyo bersastra dengan sumber-sumber agama. Pada masa berbeda, Kuntowijoyo mengenalkan sastra profetik, setelah tekun menggubah teks-teks sastra religius selama puluhan tahun. Begitu.