Siang atau sore hari itu, saya turun dari bus kota, tepat di depan kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, di Jalan Raya Darmo. Waktu itu, kantor PWNU Jawa Timur belum pindah ke sebelah masjid Al-Akbar, Surabaya seperti sekarang ini. Saya mempunyai janji dengan seorang teman untuk berangkat kuliah bersama-sama menuju ke kampus Universitas Airlangga (UNAIR).

Suasana kantor PWNU Jawa Timur terlihat sepi, sepertinya tidak ada pengurus inti yang datang ke kantor tersebut. Padahal, hari itu adalah sidang umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden RI ke-4. Waktu itu, presiden belum dipilih langsung oleh rakyat, melainkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kemungkinan, para pengurus PWNU Jawa Timur lebih memilih melihat pemilihan presiden itu dari rumah masing-masing.

Ketika saya masuk ke kantor PWNU, ada beberapa orang, termasuk teman saya, duduk melihat jalannya pemilihan presiden melalui siaran langsung salah satu stasiun TV swasta. Teman saya mengatakan, kita lihat momen bersejarah ini dulu, setelah penghitungan suara selesai, kita berangkat kuliah, terlambat tidak apa-apa. Saya mengangguk sebagai tanda setuju.

Semua yang melihat pemilihan itu tegang. Ada dua calon presiden yang dipilih waktu itu; KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Sukarno Putri (Megawati). Awalnya, suara Megawati unggul hingga hitungan ke-60 sekian, tapi kemudian suara Gus Dur menyalip hingga hitungan kertas suara terkahir.

Gus Dur akhirnya terpilih sebagai presiden ketika Indonesia dalam kondisi terpuruk dari sisi ekonomi dan politik pasca krisis moneter, kerusuhan sosial, dan pengunduran diri Suharto tahun 1998. Beberapa orang, tidak lebih dari tujuh orang, yang melihat hasil penghitungan suara itu terhenyak. Seperti tidak percaya, Gus Dur, yang waktu itu masih berstatus sebagai ketua umum PBNU, menjadi presiden RI ke-4.

Hidup Sederhana

Di tengah rasa kaget sekaligus bangga menyaksikan Gus Dur menjadi presiden, pikiran saya melayang kembali ke tahun 1997. Waktu itu, di terminal Arjosari, saya turun dari bus jurusan Probolinggo-Malang, kemudian berjalan menuju ke angkot jurusan Arjosari-Dinoyo-Landungsari (ADL). Entah mulai kapan, ketika saya berjalan menuju terminal angkot, ada seorang laki-laki, umur sekitar 45 tahunan, berjalan di belakang saya. Ketika saya naik angkot, laki-laki itu juga ikut naik angkot.

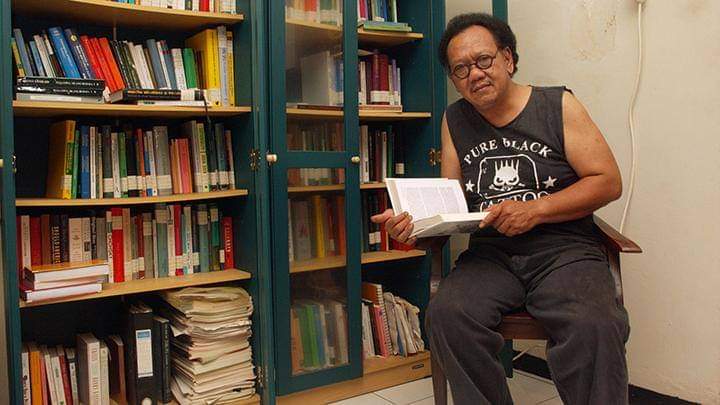

Rambutnya kriting, panjang, dan dikuncir. Berkacamata agak tebal dengan model frame hampir bulat. Dia memakai baju dan celana jin biru lengkap dengan sepatu boot ala coboy Amerika yang biasa dipakai para rocker era 80-90an. Lengan bajunya digulung sehingga beberapa gelang dan jam tangannya tampak. Dia membawa “back pack” yang tidak terlalu besar yang isinya tidak penuh. Di angkot yang sempit itu, lelaki itu duduk di barisan paling belakang sedangkan saya duduk agak ke depan di dekat pintu tengah angkot.

Setelah sekitar satu jam, angkot sampai di jalan Tata Surya, Dinoyo, tepat di sebelah barat kampus Universitas Islam Malang (UNISMA). Saya turun dari angkot. Ternyata, laki-laki berambut panjang dan berpenampilan bak “preman” itu ikut turun dari angkot. Ketika saya menyebrang jalan, lelaki itu ikut menyebrang. Ketika saya berjalan ke arah utara, lelaki itu ikut berjalan ke arah utara.

Saya mulai bertanya-tanya sambil sedikit milirik, orang ini siapa, penampilannya sangar. Kemudian, ketika saya berbelok ke arah kostan melewati pintu gerbang masjid kampus UNISMA, ternyata lelaki itu ikut berbelok mengikuti arah saya. Di sini saya mulai curiga, apa jangan-jangan orang ini “intel” (anggota intelejen), karena tempat saya kost adalah salah satu “base camp” gerakan mahasiswa Malang melawan orde baru. kami menyebut kostan kami “Studio 6”.

Ketika saya membuka pintu belakang kostan dan menutupnya kembali, beberapa detik kemudian, lelaki itu justru membuka pintu yang baru saja saya tutup. Saya semakin kuwatir, saya sudah siap-siap untuk memberanikan diri menegur lelaki tersebut, tapi niatku untuk menegurnya aku urungkan, ketika Gus Din (Muhammad Nuruddin), pemilik Studio 6, tiba-tiba muncul dari dalam rumah dan menyapa lelaki itu dengan sebutan “Gus Im”.

Seketika itu pula, aku merasa lega dan sadar, oh ternyata ini yang namanya Gus Im (KH. Hasyim Wahid) yang sering diceritakan Gus Din ketika kami berdiskusi. Waktu itu, saya adalah anak baru di rumah itu setelah tidak lagi tinggal di kantor PMII Cabang Malang. Gus Din adalah putra dari KH. Usman Mansur, pendiri UNISMA. Gus Din adalah salah satu sahabat dekat Gus Im.

Ketika Gus Im ada di kostan itu, biasanya, beberapa mahasiswa gerakan ikut berkumpul, berdiskusi dengan Gus Im. Seperti biasa, Gus Im dengan sabar berdsikusi tentang berbagai hal; sejarah, pergerakan, dan kondisi politik terkini. Saya, yang merupakan anak baru di kost-an itu, hanya menjadi mustami’, pendengar setia.

Setelah selesai menjelaskan berbagai analisisnya tentang kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia, Gus Im sampai pada kesimpulannya bahwa Gus Dur akan jadi presiden setelah pemilu 1999. Saya yang mendengarkan penjelasan Gus Im waktu itu, sedikit terhenyak dan bertanya, apa mungkin kesimpulan Gus Im ini akan jadi kenyataan.

Mendidik Berpikir Kritis dan Cermat

Setelah kurang lebih dua tahunan dari analisisnya, ketika di kantor PWNU Jawa Timur itu, apa yang dijelaskan Gus Im bahwa kakaknya, Gus Dur, akan jadi presiden adalah sebuah analisis yang tepat dan cermat. Hasil perhitungan dan analisnya itu menjadi kenyataan. Ingatan akan analisis Gus Im ini lah yang menyeruak ketika saya menyaksikan Gus Dur terpilih jadi presiden RI ke-4 di kantor PWNU Jawa Timur, waktu itu.

Gus Im adalah seorang tokoh gerakan yang bergerak di bawah tanah. Mendidik generasi muda, khususnya para aktivis kemanusiaan di kalangan NU, tanpa perlu diketahui publik. Gus Im dengan sabar dan telaten mendidik anak-anak muda untuk menjadi kritis dan cermat, mencintai negerinya, dan kemanusiaan. Gus Im adalah orang besar yang hidup dengan sederhana. Ayah dan kakeknya adalah pahlawan nasional. Ayahnya, KH. Wahid Hasyim adalah menteri agama RI pertama. Kakeknya, Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari, adalah pendiri Nahdlatul ‘Ulama sekaligus salah satu tokoh yang membidani lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan latar belakang keluarga “Darah Biru” yang mentereng itu, Gus Im tidak canggung naik bus umum, bahkan berdesakan naik angkot kecil. Gus Im juga tidak ragu tidur di base-camp gerakan mahasiswa dan kantor-kantor LSM lokal yang sederhana di era 90an. Saya termasuk orang yang beruntung, pernah bertatap muka dan mengikuti diskusi beliau secara langsung, bahkan berada dalam satu angkot yang sama. Alfatehah untuk Gus Im.