Perempuan Menulis (5): Apakah Subaltern Dapat Berbicara?

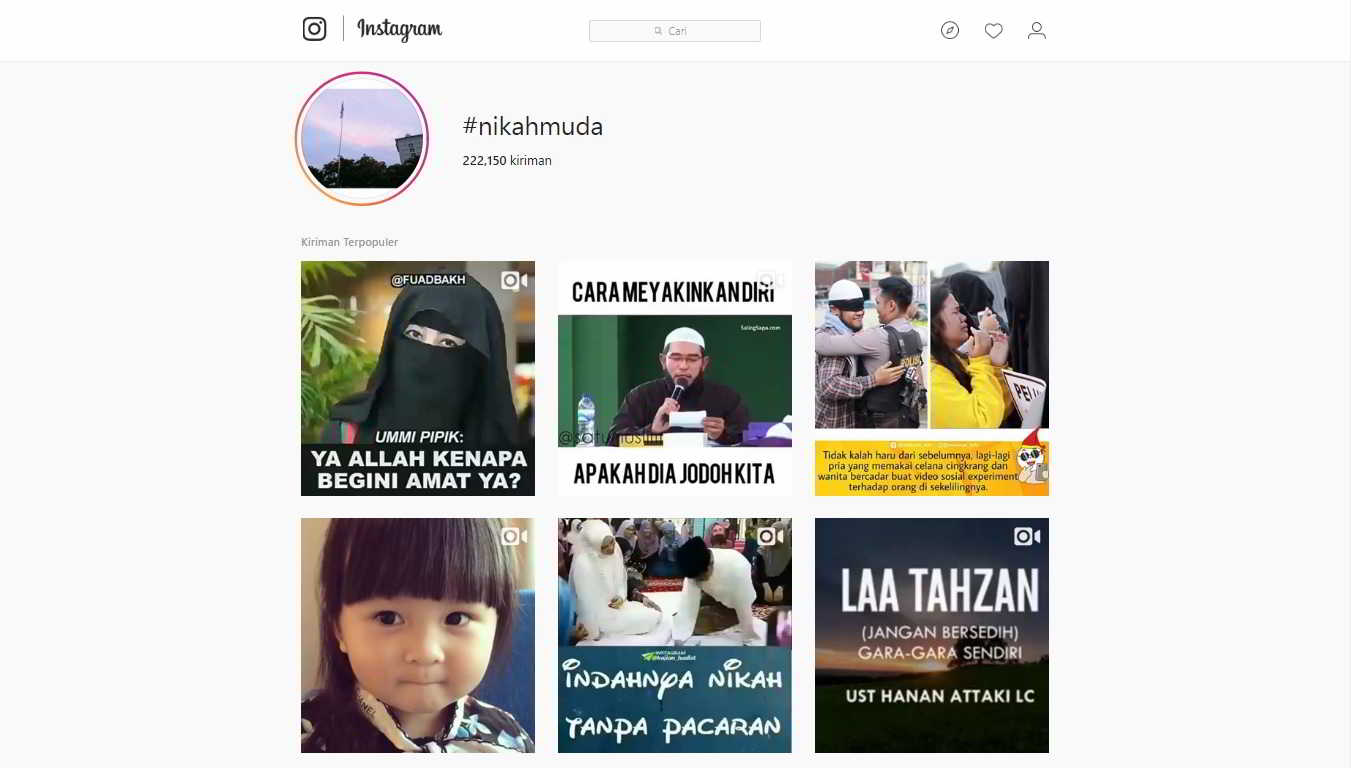

Judul yang saya berikan terinspirasi dari apa yang ditulis Spivak “Can the subaltern Speak?” Saya menulis ini dalam keadaan agak bingung mengenai isu perempuan yang makin gencar dibicarakan dalam ruang publik khususnya media sosial. Adalah bagaimana terciptanya dua kubu yang membentuk wacana bahwa ketertindasan perempuan dikarenakan adat, budaya dan agama khusunya Islam. Kelompok lain menyatakan bahwa perempuan menjadi mulia jika menerapkan hukum Islam (yang dipahaminya), untuk menyelesikan masalah ketertindasan perempuan. Misalnya mengenai isu seksualitas yang menyoal konsen dalam berhubungan seksual, dan sex education.

Tetapi ada juga kelompok yang kontra terhadap soal tersebut karena dianggap akan melanggar nilai-nilai moralitas masyarakat. Atau mengenai bahwa jilbab adalah bentuk ketertindasan sedangkan yang lain menganggap bahwa jilbab adalah salah satu bentuk kesempurnaan muslimah. Dalam keseharian masyarakat di Indonesia, ketika berbicara tentang moralitas sering dihadapkan antara ‘ketimuran’ dan ‘kebaratan’. Moralitas “ketimuran” dikhawatirkan akan hilang disebabkan kelakuan yang “kebarat-baratan” dan nilai agama dipandang terancam oleh sekularisme. Entitas ‘barat’ dan ‘timur’ mengingatkan saya pada pemikiran Edward Said, ia berargumentasi bahwa entitas Barat dan Timur bukan secara riil eksis namun ia hasil dari konstruksi wacana yang tidak bisa dilepaskan dari kolonialisme.

Kolonialisme erat kaitannya dengan Kajian Poskolonial. Post-kolonial atau wacana kolonial adalah sebuah wacana yang berkembang bersamaan dengan kolonialisme sekaligus melegitimasinya. Ciri dasarnya mengenai asumsi bahwa manusia barat (ras kulit) lebih unggul dan superior ketimbang manusia lain; manusia dunia ketiga alias wilayah bekas jajahan. Untuk itu, manusia barat berhak untuk ‘memajukan’ manusia dunia ketiga agar lebih modern dan tidak kolot. Edward said menyebutnya dengan misi pemberadaban, yang artinya manusia barat menanggap dirinya sebagai manusia paling maju sehingga perlu membantu manusia dunia ketiga untuk keluar dari kemunduran tersebut, agar lebih maju dan modern.

Meminjam Istilah Katrin Bandel dalam Kajian Gender dan Poscakolonial, bahwa manusia barat menganggap dirinya sebagai “Kakak” yang harus membimbing adiknya untuk keluar dari keterbelakangan menuju kemajuan layaknya barat. Sehingga perempuan non-barat kerap kali direpresentasikan sebagai korban patriarki kalau tidak diselamatkan dari ‘kakak-kakak’ mereka dari Barat. Asumsi tersebut memasukan perempuan dunia ketiga alias perempuan non-barat termasuk dalam kelompok subaltern. Gayatri Spivak berargumen bahwa subaltern bukan hanya kata berkelas yang ditujukan bagi kelas yang tertindas atau bagi kelompok the other. Bagi spivak, di dalam istilah pascakolonial, merujuk pada segala sesuatu yang terkait dengan pembatasan akses, selalu terwakili dan mereka tidak memiliki kebebabasan bersuara; mereka dapat dilihat sebagai subaltern.

Saya setuju dengan Katrin Bandel bahwa gerakan perempuan atau isu feminisme saat ini sedang dihadapkan dengan wacana kolonial yang (mungkin) disadari atau tidak disadari. Bahwa identitas dan kebutuhan perempuan cenderung diasumsikan dengan mengunakan standar barat. Seolah-olah semua perempuan ingin hidup layakanya perempuan barat. Bahwa adat lokal, agama, sistem kekerabatan dianggap sebagai penghalang atau alat penindas bagai perempuan. Ia merasa mewakili salah satu perempuan yang lain, menganggap bahwa tiap perempuan memiliki permasalahan yang sama misalnya mengenai otoritas tubuh, pelecehan seksual, kebebasan dan lain sebagainya.

Padahal masalah tiap perempuan berbeda, bahwa beragam identitas serta kesempatan yang mereka punya juga berbeda. Katrin mencotohkan dengan aksi Femen; kelompok aktivis yang seringkali menggunakan agama sebagai objek kritik karena dianggap sebagai biang patriarki. Mereka menyerukan bahwa Islam dengan aturanya terutama hijab adalah lambang ketertindasan. Mereka melakukan aksi telanjang dada dengan bertuliskan “tubuhku adalah miliku, bukan sumber kehormatan orang lain”. Dengan alasan membela perempuan mereka mempermainkan symbol-simbol keagamana. Yang menarik aksi tersebut ditanggapi oleh konon kaum yang diwakilinya, perempuan muslim dan mengenakan jilbab, Zarah Sultana.

Kritik Sultana menyatakan bahwa ia bangga menjadi muslimah dan tidak butuh ‘dibebaskan’, Femen sama sekali tak merepresntasikannya. Respon yang didapatkan Sultana pun beragam dari cacian kebencian hingga seksisme. Padahal sebelumnya Femen dengan antusias menyeruakan pembelaan pada muslimah. Paradoks sekali, bagaimana kaum yang katanya “dibela” lalu berani bersuara lantas dihujani dengan komentar atau cacian yang sama sekali tak berdasar. Kemarahan meledak di saat mereka yang sedang ‘dibela’ mulai bersuara. Mungkin mirip dengan yang terjadi sekarang ketika kelompok feminisme mernyerukan berbagai pandangannya tentang kebebasan, kekolotan adat, patriarki di masyarakat, atau kritik terhadap agama. Lalu kelompok perempuan yang mereka anggap sebagai ‘objek’ pembebasan mulai bersuara lantas dihujani dengan komentar-komentar yang kurang lebih sama terhadap Sultana; disebut bigot-lah, kolotl-ah, terbelakang-lah, tertindas-lah dan fundamentalism.

Hal ini memunculkan sikap dilema dalam kajian gender. Seakan-akan apa yang kita utarakan selalu keliru. Saat mengeluhkan bias gender, budaya lokal dan agama selalu disalahkan sedangkan kalau lokal dibela, mendadak seksisme seakan-akan harus ditoleransi. Saya rasa kerap kali kelompok (yang mendaku dirinya) femisnis meng-anggap pandangan perempuan yang disebut ‘ukhti’ sebagai objek yang harus dibebaskan karena dianggap terbelenggu dengan pandangan konservatif atau fundamentalisme. Sebaliknya para ‘ukthi’ pun menganggap bahwa perempuan feminis atau yang lantang menyuarakan pembebasan hak pada perempuan dianggap telah jauh tersesat dari pandangan agama.

Feminisme memang menyadarkan kita pada ketidakadilan gender, tapi bagaimana kita tidak terjebak pada wacana kolonial dan membuat kelompok perempuan lain merasa paling terbebaskan sekaligus membuat perempuan lain berada pada posisi subaltern? Maka penting bagi kita untuk tahu di mana posisi berpijak. Katrin meminjam Istilah Judith Butler, pemikiran feminis dan Queer Studies dengan menyebutnya sebagai posisionalitas Yang artinya berbicara pada posisi tertentu, sehingga pengetahuan tidak boleh dipahami sebagai fenomena netral atau objektif, tapi harus dilihat sebagai produksi sosial dan kultural, sebab ‘posisi’ dari mana pengetahuan itu diucapkan membentuk karakter pengetahuan tersebut.

Jadi kesimpulanya apa? Apakah saya hendak menyalahkan kelompok feminis atau membela kelompok fundamentalism atau sebaliknya? Dalam tulisan ini saya tidak bermaksud menghakim siapa pun, saya hanya berusaha sedikit berefleksi tentang kompleksnya masalah perempuan. Ternyata permasalahan tiap perempuan tidak mudah dipetakan hanya dengan jargon “tubuhku otoritasku” atau “persaudaraan perempuan seluruh dunia” atau “kembali pada nilai agama saja”. Tidak cukup bagi kita sekedar pro atau kontra terhadap isu-isu gender. Pengalaman dan identitas yang beragam membentuk cara pandang tiap perempuan tentang apa itu realitas dan dirinya. Ia terlalu pluralitas dan tidak bisa universal.

Memang kita tidak bisa menghindari politik representasi, tapi setidaknya kita harus membangun kesadaran akan sejarah konsep gender yang membentu pengalaman dan posisi diri. Sensifitas dalam mencerna kompleksitas pandangan dunia orang lain perlu diasah, agar kajian gender terhindar dari resiko menjadi dogmatis. Sehingga kelompok perempun tidak mudah merasanya dirinya superior atau yang paling ‘terbebaskan’, lalu menganggap perempuan lain masih terkungkung dalam kegelapan. Terakhir, meminjam paparan Butler, bahwa ketidakdilan gender tidak inheren dengan agama, budaya dan adat tertentu.