Gerakan perempuan di Indonesia di era sekarang mengalami perubahan yang amat cepat. Perubahan itu tidak hanya ditandai dengan bergesernya isu yang diangkat, namun juga pada pola gerakan dan program. Gerakan perempuan di Indonesia kala itu masih berkutat pada urusan pembebasan dari kungkungan penjajah, mengurusi pendidikan anti kolonial, sampai dengan urusan melepaskan diri dari kungkungan adat dan feodalisme.

Pada awal abad 20, gerakan perempuan indonesia ditandai dengan adanya protes Kartini yang menghendaki perempuan untuk memperoleh status sama dalam urusan pendidikan. Kaum bumi putera pun ingin berpendidikan, sehingga bisa menopang peradaban. Suara Kartini pun didengar hingga muncul politik etis. Kartini dianggap sebagai suara gerakan perempuan kala itu yang mengusung emansipasi.

Pada masa kemerdekaan, gerakan perempuan indonesia menjadi pelopor pula dalam mengisi kemerdekaan dan mendukung revolusi yang diusung Soekarno kala itu. Dalam pemberantasan buta huruf, kampanye anti poligami, hingga urusan hijab. Kaum perempuan kala itu dituntut untuk mendukung gerakan revolusi ala Soekarno. Protes yang agak santer terdengar adalah isu poligami, nikah muda dan juga pergaulan remaja yang dianggap kebarat-baratan ditangani dengan program buku bacaan dan juga penertiban. Singkat cerita, kebudayaan revolusioner harus didukung bagi yang anti tentu saja akan diawasi, dikondisikan, ditertibkan.

Pada masa orde baru, gerakan perempuan seperti mendapatkan partner. Orde baru menggandengnya menjadi satu payung dalam gerakan—meminjam istilah Julia Suryakusuma yakni “ibuisme negara”. Melalui gerakan PKK itulah, gerakan perempuan didorong untuk menjadi gerakan domestik, dan non politis. Kita tahu, selama 32 tahun itu pula, gerakan perempuan cenderung silent dan tertib di bawah dominasi negara.

Soeharto tidak hanya menciptakan mitos bapak pembangunan, tapi juga teladan dan pengayom gerakan perempuan. Namun mitos itu terbantahkan dengan hilangnya Marsinah dan para aktifis perempuan menjelang lengsernya Soeharto. Marsinah menjadi simbol terkuaknya kedok Orde Baru yang mengangkangi gerakan perempuan Indonesia. Marsinah melakukan demitologi bahwa dibawah Orde Baru, buruh tetaplah belum sejahtera.

Perlahan isu gerakan perempuan pun berubah. Tidak hanya urusan perlawanan terhadap diskriminasi, peminggiran dan ketidaksetaraan perempuan di ruang publik. Gerakan perempuan pun harus menghadapi tantangan baru di dalam persoalan internalnya sendiri. Persoalan konflik internal,persoalan dana, hingga kontinuitas gerakan menjadi tantangan tersendiri yang perlu diselesaikan.

Soedjatmoko dalam bukunya Etika Pembebasan (1973) menyoroti secara spesifik bagaimana persoalan dan tantangan gerakan perempuan di Indonesia. Ia mengatakan “ hendaknya para wanita di dalam organisasi–organisasi baru itu dilihat dan diperlakukan sebagai sekutu, sebagai kawan perjuangan potensial, yang membuka kemungkinan untuk bersama-sama memperluas gelanggang perjuangan gerakan wanita indonesia. Dan adapun saingan fasilitas, memang sudah waktunyalah bagi gerakan wanita untuk membebaskan diri dari ketergantungannya pada fasilitas-fasilitas yang di dapat oleh sang suami atau pemerintah dan untuk memperkembangkan kemampuannya untuk mengumpulkan dana-dana sendiri.

Kemampuan untuk fundraising akan mempertandai gerakan wanita indonesia.” Namun, Koko melihat bukan itu persoalan gerakan wanita Indonesia. Ia mengatakan persoalan gerakan wanita di indonesia terletak pada “bagaimana menentukan tujuan-tujuan baru untuk melangkah berikutnya dalam perjuangan dan gerakan wanita. Cara-cara macam apa yang harus diperkembangkan sesuai dengan keperluan dan tujuan baru itu.”

Soedjatmoko sudah membaca secara cermat bagaimana masa depan gerakan perempuan di Indonesia. Ada persoalan yang lebih penting selain daripada isu emansipasi dan isu feminisme. Ada persoalan-persoalan internal yang secara prioritas perlu diselesaikan sehingga ikut mempengaruhi masa depan gerakan perempuan itu sendiri. Persoalan adat, budaya, hingga persoalan pendidikan yang setara akan mendorong kaum perempuan lebih maju dan lebih memiliki kemampuan mumpuni dalam sektor publik. Selain itu, pendidikan yang tinggi akan cenderung membawa dampak lain seperti berkurangnya kekerasan terhadap perempuan karena perempuan yang berpendidikan tinggi akan lebih berani melawan kungkungan kebudayaan patriarki ketimbang yang tidak berpendidikan.

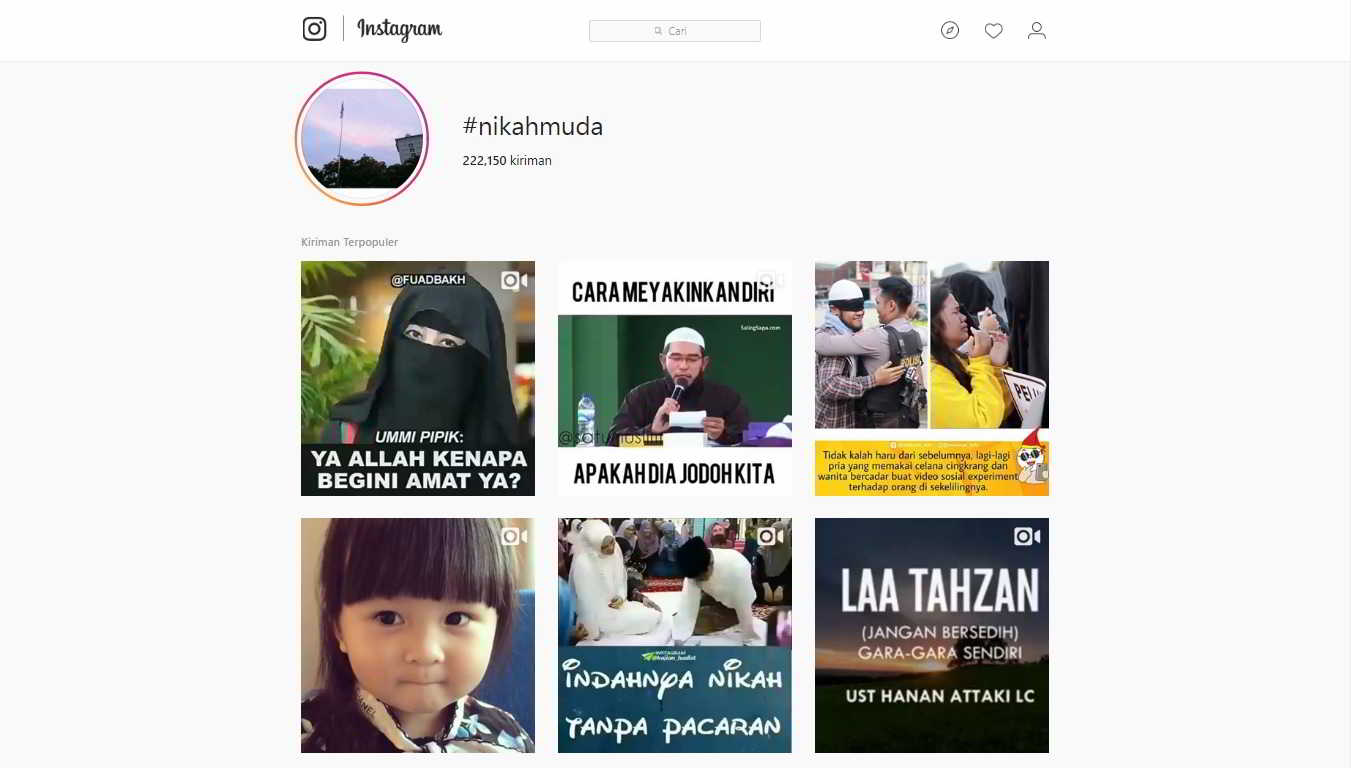

Dalam segi atau aspek kebudayaan, sebagaimana yang disampaikan oleh Soedjatmoko, gerakan perempuan juga dihadapkan tantangan pada anak-anak milenial yang begitu cepat menyerap nilai-nilai budaya populer yang dibawa barat. Mereka tidak hanya semakin menjadikan barat sebagai kiblat dalam tata hiburan dan busana, melainkan sudah meninggalkan unsur budaya dan tradisi lokalitas yang dianggap kuno dan usang.

Amat jarang sekali gerakan perempuan fokus dan mengurusi isu-isu kebudayaan yang penting ini. Krisis regenerasi para pelaku dan pegiat budaya terutama dari kalangan perempuan semakin menyedihkan. Penyanyi keroncong, sinden, pemain gamelan, dan juga musisi tradisional semakin kehilangan generasi penerus yang membawa tradisi dan kebudayaan lokal tetap bertahan di tengah derasnya arus zaman.

Alangkah sedihnya ketika gerakan perempuan di Indonesia menutup mata terhadap soal yang ada di depan mata yang tengah dihadapi anak milenial sekarang ini. Menjadi ironis tatkala kita hanya berfokus pada isu-isu gender dan kebijakan publik, tetapi melupakan persoalan krusial dalam internal gerakan perempuan itu sendiri. Kebebasan, kesetaraan dan keseimbangan macam apa yang hendak diperjuangkan, bila dalam tatanan kebudayaan, dalam bidang pendidikan, serta dalam bidang tradisi kita disergap berbagai masalah.