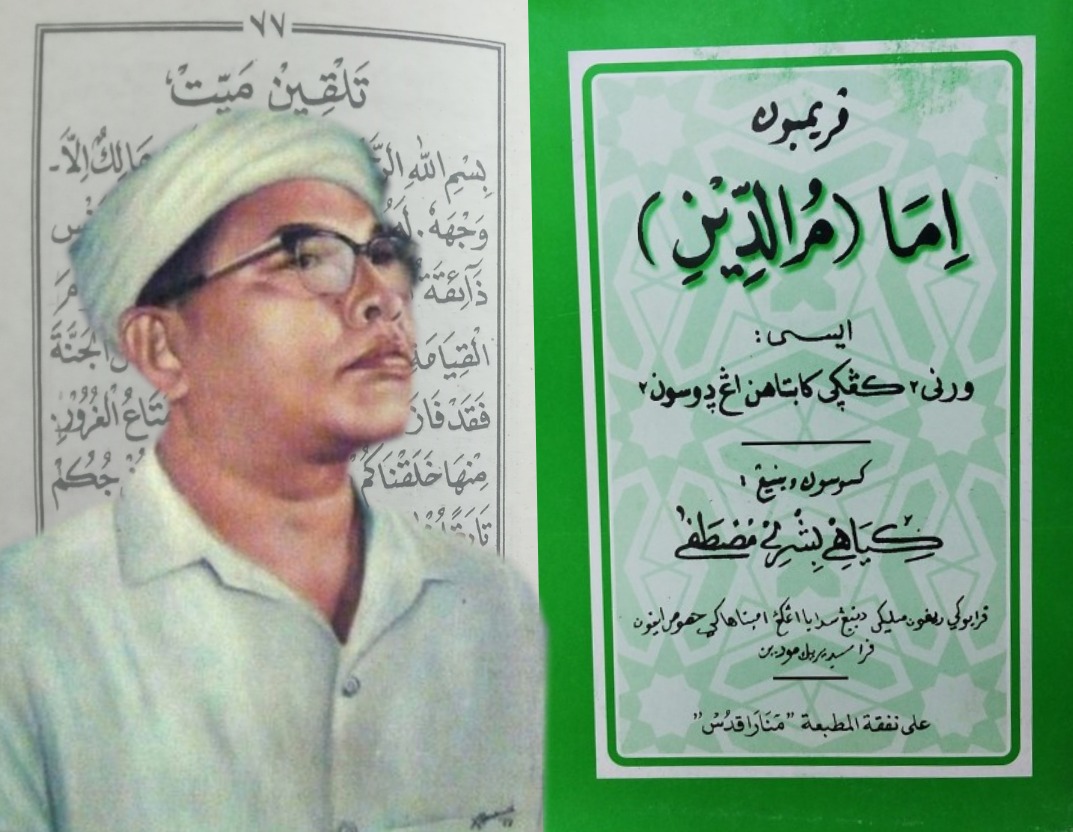

K.H. Bisri Mustofa (1915-1977) adalah kiai kharismatik dari Rembang, kota pesisir utara Jawa dengan kultur Islam yang khas. Tak sekadar lihai berpidato dari mimbar ke mimbar, ayahanda Gus Mus tersebut sangat produktif dalam menulis kitab pegon yang best seller di pasaran, terutama dikalangan pesantren. Achmad Zainal Huda mencatat, setidaknya ada 31 kitab yang pernah ditulis oleh Kiai Bisri Mustofa (Huda, 2005: 73-74), salah satunya berjudul Primbon Imamuddin. Kitab berukuran 11x16 cm tersebut membahas secara global tata cara merawat jenazah, talqin, hingga berbagai doa yang wajib diketahui oleh seorang Modin (sebutan untuk tokoh agama). Hal itu sesuai dengan yang tertulis di cover kitab, werni-werni kangge kabetahan ing dusun-dusun. Namun, ada sebuah paradoks yang mencuat dari kisah Kiai Bisri Mustofa dengan kitab monumentalnya tersebut, sebuah pergulatan antara tradisi dan esensi.

Talqin sebagai bocoran pertanyaan kubur

Di dalam Primbon Imamuddin, secara gamblang Kiai Bisri mengajarkan narasi talqin berikut pertanyaan yang akan diajukan malaikat Munkar dan Nakir kepada mayit di alam kubur. Pertanyaan tersebut merupakan bagian kecil dari keyakinan umat Islam mengenai fase awal kehidupan setelah kematian. Kiai Bisri mengajarkan, ketika nanti malaikat bertanya, Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa iqtiqadmu? Apa yang kamu sembah ketika kamu mati? Deretan pertanyaan tersebut haruslah dijawab dengan tegas tanpa disertai kuatir dan sikap gemetar karena malaikat tak lebih hanya hamba Allah yang diutus menguji manusia, “Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku, Al-Qur’an panutanku, sholat kewajibanku, orang Islam adalah saudaraku, Nabi Ibrahim tak ubahnya ayahku, hidup dan matiku menetapi kalimat Lailaha illallah Muhammadarasulullah”.

Primbon Imamudin menjadi semacam manual book bagi banyak modin (sebutan pendek dari imamuddin), terutama di Jawa. Narasi talqin Kiai Bisri telah mengendap di alam bawah sadar mereka. Bisa dikatakan bahwa teks talqin Kiai Bisri adalah tradisi keislaman kaum nahdliyin, yang notabene menjadikan talqin sebagai bagian prosesi pemakaman seseorang. Melalui kitab mungil tersebut, Kiai Bisri seolah membocorkan pertanyaan yang sudah pasti akan ditanyakan. Seakan-akan kematian adalah ujian sekolah dengan soal-soal hafalan. Sehingga ada joke populer di kalangan santri, "bagaimana hukumnya membocorkan jawaban soal ujian nasional?" Jawabannya: "boleh". "Jangankan soal ujian nasional, jawaban pertanyaan kubur yang lebih urgen saja telah dibocorkan oleh Pak Modin".

Humor dan Kritik Sunyi

Terdapat kisah menarik yang pernah disampaikan oleh Gus Mus, kisah yang menunjukkan sisi paradoks dalam sosok Kiai Bisri. Dalam salah satu ceramahnya, Kiai Bisri pernah berseloroh,

“Mangke kulo nek wonten nggene kuburan ditakoni Munkar Nakir, Man Robbuka?. Hemm, terus kulo ngguyu. Sampeyan niki dos pundi e malaikat, kulo niki lak kiai, pertanyaan kok lempreh, niku pertanyaan ibtidaiyah”.

“Nanti apabila saya telah dikubur dan ditanya oleh Malaikat Munkar dan Nakir, Siapa Tuhanmu? Hemm, saya hanya akan tertawa. (lantas berkata) Wahai Malaikat, kamu ini bagaimana sih? Saya ini seorang Kiai, memberi pertanyaan kok remeh amat? Pertanyaan seperti itu hanya layak untuk anak-anak Ibtida’iyah”.

Meski pernyataan Kiai Bisri diselingi dengan humor, namun sarat kedalaman makna. Ia sedang membuka ruang berpikir, agar para santri dan siapapun yang mendengarnya tak berhenti di satu titik pemahaman.

Ketika Kiai Bisri wafat, Gus Mus yang kala itu menerima jenazah ayahnya, sempat tertegun di liang lahat. Bukan hanya sedang mengingat ucapan ayahnya, tetapi menghadapi pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana jika apa yang diselorohkan ayahnya benar-benar terjadi? Barangkali, ketika liang lahat ditutup dan doa lantunkan, Kiai Bisri akan tersenyum, sembari menunggu malaikat datang dan bersiap untuk bertanya balik. Mungkin, itulah cara seorang kiai menyikapi kematian: dengan keyakinan, dengan ilmu, dan dengan sedikit humor di dalamnya.

Refleksi: Talqin, Hafalan, dan Esensi

Dalam tradisi agama-agama, seringkali muncul tarik-menarik antara dua kutub yang berbeda, dogma versus kebebasan berfikir. Aktualisasi dogma (terutama Islam) akan mengundang ketenangan batin, mengatur dengan pasti kehidupan individu hingga kematiannya dengan prosedur-prosedur tertentu. Sementara kebebasan berfikir akan menggugah, menggugat, atau bahkan memaksa kita menatap sebuah dogma secara lebih jujur dan berani.

Sebagai ulama, Kiai Bisri telah berdiri di kedua kutub tersebut. Melalui Primbon Imamuddin, ia memberikan tuntunan bagi mereka yang mencari kepastian, semacam pertanyaan Malaikat di alam kubur. Bahwa realitasnya, pertanyaan itu menjadi keyakinan mayoritas umat Islam, sehingga setiap jawabannya dianggap sebagai indikator keimanan seseorang.

Di sisi lain, terdapat sebuah kesadaran kritis bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut terlalu sederhana jika dibandingkan dengan kompleksitas kehidupan. Dimana, khidmah, pemahaman serta aktualisasi terhadap doktrin agama, merupakan bagian dari kompleksitas tersebut. Ketika Kiai Bisri berkelakar dan mempertanyakan ‘soal’ dari malaikat adalah sebuah upaya memecahkan rigiditas doktrin dengan perenungan secara mendalam.

Apakah pertanyaan malaikat itu hanyalah formalitas? Apakah beragama bisa direduksi hanya dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti itu? Apakah jawaban yang kita ucapkan akan memiliki nilai jika sekadar dihafalkan? Atau justru pertanyaan-pertanyaan itu bukanlah tentang kata-kata, melainkan bagaimana menjalani hidup? Jika seseorang mengucapkan, “Allah Tuhanku, Nabi Muhammad Nabiku, Al-Qur’an panutanku” tetapi dalam hidupnya tak benar-benar meyakini apalagi merealisasikannya, apakah jawaban itu tetap berlaku?

Di titik ini, paradoks menjadi refleksi. Paradoks tidak selamanya bagian dari kebingungan, ia bisa menjadi ruang terbuka bagi pemahaman yang lebih dalam. Paradoks yang ditampilkan Kiai Bisri bukan sekadar humor, ia mengajak kita bertanya lebih jauh: apakah agama sekadar kepastian yang bisa dikemas dalam teks kitab dan diajarkan dalam bentuk hafalan, ataukah ia sesuatu yang jauh lebih cair, lebih mendalam, lebih personal?

Dus, seloroh Kiai Bisri menjadi kritik terhadap pemahaman tekstual yang kerap kali dianggap final. Banyak orang yang hafal akan narasi dan kata-kata tanpa benar-benar memahami esensinya. Wallahu a’lamu bish shawab.

Sumber :

Ceramah KH. Mustofa Bisri di Haul KH. Abdul Hamid Pasuruan tahun 2009.

Mustofa, KH. Bisri, tt, Primbon Imamuddin, Kudus: Penerbit Menara Kudus.

Zainal Huda, Achmad, 2005,Mutiara Pesantren: Perjalanan Khidmah K.H. Bisri Mustofa, Yogyakarta : Pustaka Pesantren.