Politik tidak hanya menyuguhi muslihat dan ketegangan, tapi juga kelucuan, bahkan lebih sering kekonyolan. Selain pernyataan-pernyataan politis dengan kata-kata aneh dan struktur kalimat yang babak belur, dari para politikus pula kita dapatkan berbagai frasa atau idiom-idiom baru yang lucu dan konyol.

Di antara frasa atau idiom yang lucu dan konyol itu, yang sering kita lihat sejak tahun lalu hingga hari-hari ini pada baliho-baliho di pinggir jalan, adalah panglima santri.

Dalam bahasa Indonesia, lema panglima bermakna pemimpin kesatuan tentara pada suatu negara, atau pemimpin pasukan pada sebuah peperangan. Adapun santri, ia—atau mereka—adalah orang yang belajar agama Islam di pesantren, yang memiliki mata rantai ilmu keislaman sampai kepada Nabi Muhammad. Lema santri inilah yang saya kira tepat, bukan yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang memaknai lema santri hanya sebagai “orang yang mendalami agama Islam; orang yang beribadat dengan sungguh-sungguh; orang saleh.”

Dengan demikian, frasa panglima santri memiliki makna pemimpin pasukan santri, atau pemimpin orang-orang yang belajar agama Islam di pesantren yang memiliki sanad ilmu keislaman hingga Nabi Muhammad. Heroik sekali, bukan?

Namun, bila kita amati, ada yang janggal pada frasa panglima santri. Kenapa harus panglima? Apakah pesantren sudah menjadi barak militer sehingga muncul frasa idiomatis ini? Dunia politik menyukai kata-kata yang gawat, heroik, dan meledak-ledak. Seolah-olah iya, padahal tidak. Seolah-olah begitu, padahal begini. Seolah-olah bijaksana, padahal bijaksini.

Dulu, pada masa Orde Lama, ada istilah “politik adalah panglima”. Dengan kata panglima, tercitra suatu heroisme. Dalam benak pembuatnya, orang yang digelari panglima santri mungkin dianggap pahlawan, atau diharap heroismenya untuk membawa santri dan pesantren ke sebuah pertempuran (politik?), sehingga gelar prestisius itu perlu ditahbiskan kepadanya.

Tapi, heroisme dalam hal apa? Ukurannya apa? Apakah jutaan santri yang tinggal pada ribuan pondok pesantren di Indonesia rela dipimpin oleh orang yang di mana-mana, dan ke mana-mana, digadang-gadang sebagai panglima santri itu? Kalau pun rela, untuk apa sih gelar yang genit dan sok gawat ini? Untuk apa bergelar atau memberi gelar demikian bila tujuannya hanyalah demi meraih jabatan belaka pada kontestasi politik elektoral? Kenapa harus repot-repot menahbiskan diri atau meminta ditahbiskan diri sebagai panglima santri bila hanya ingin mendapat jabatan politik? Bukankah aneh bahkan memalukan, dalam tradisi pesantren, apabila ada santri yang mengharap-harap jabatan apalagi memintanya?

Yang mendapat gelar, maupun yang memberi gelar, menurut saya sama-sama terburu-buru karena menggunakan santri dan kesantrian sebagai identitas belaka, yang hanya dijadikan komoditas politik.

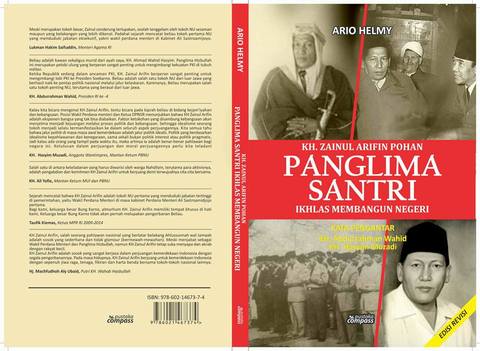

Menurut saya, orang yang layak mendapat gelar panglima santri adalah Kiai Haji Zainul Arifin Pohan. Pada masanya, kiai yang lahir di Barus, Sumatera Utara, ini memimpin santri-santri di pesantren melawan kolonial Belanda bersama kesatuan pasukan santrinya yang dikenal dengan nama Laskar Hizbullah.

Selain Kiai Zainul, ada juga Kiai Masjkur, yang menjadi pemimpin Laskar Sabilillah: pasukan santri dari berbagai pesantren yang bermarkas di Malang, Jawa Timur, yang juga gencar mengusir Belanda pada masa-masa kemerdekaan.

Kalau bukan keduanya, Kiai Hasyim Asy’ari yang layak menyandang gelar itu karena beliaulah yang menyerukan "Resolusi Jihad" pada 22 Oktober 1945, hingga terjadi pertempuran habis-habisan melawan Belanda pada 10 November 1945 di Surabaya.

Kalau bukan Kiai Hasyim Asy’ari, maka Kiai Kholil Bangkalan yang layak disebut panglima santri karena ia mahaguru dari ulama-ulama pesantren di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Kalau juga bukan Kiai Kholil Bangkalan, maka yang pantas disebut panglima santri adalah Sunan Kalijaga, atau wali-wali lain dalam Wali Songo, karena merekalah pembawa ajaran Islam yang damai dan akseptan di Pulau Jawa, hingga menyebar ke seluruh Nusantara.

Selain nama-nama ini, selain mereka-mereka ini, bagi saya, tidak ada yang pantas menyandang gelar panglima santri. Kalau dipaksakan, ia hanya pantas disebut Panglima Kaleng Khong Guan: disangka biskuit, ternyata rengginang.