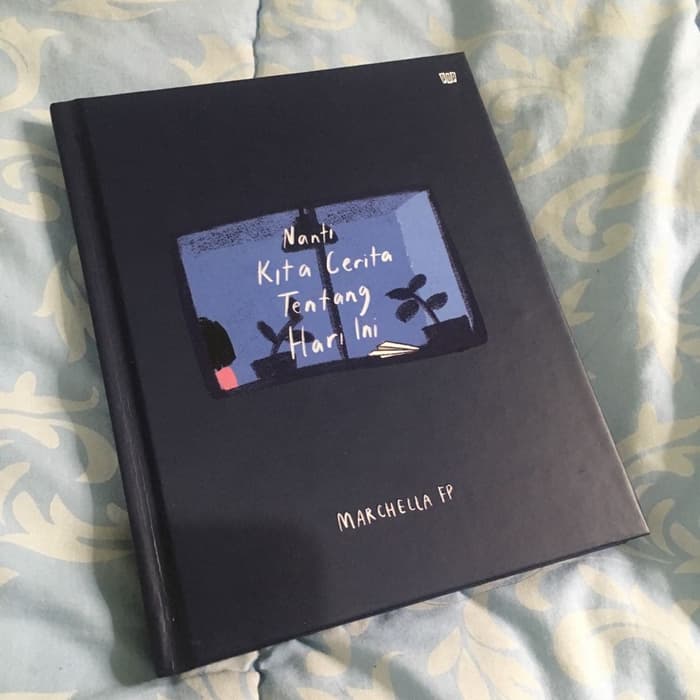

Satu tahun lalu, putri saya yang saat itu kelas tiga SMA, meminta saya untuk membelikan sebuah novel berjudul Nanti Kita Cerita Hari Ini. Dengan usaha yang lumayan berat (karena setelah mendatangi dua toko buku di Surabaya, kedua toko buku itu kehabisan stok, sehingga harus pesan), akhirnya saya mendapatkan novel itu.

Setelah mendapatkan novelnya, saya menyerahkan kepadanya. Tentu saja, anak saya girang bukan main, hingga melompat-melompat sambil mendekap erat novel itu di dadanya. Saya melihatnya dengan bahagia, lebih karena melihatnya bahagia. Tak sedikit pun saya tertarik untuk membacanya. Tak perlu membuktikan apapun, saya yakin itu hanyalah salah satu dari jenis bacaan anak-anak remaja yang berisi kisah cinta picisan, plot receh, dan pesan-pesan yang dangkal.

Bacaan saya sendiri tentu jauh dari karakter novel itu. Karena profesi, artikel jurnal adalah bacaan wajib saya. Karya sastra Indonesia yang masuk dalam daftar baca saya tentu saja karya-karya Pramoedya Ananta Toer; atau cerpen-cerpen surealis karya Seno Gumira Ajidarma, dan karya-karya sastra adiluhung lainnya. Bacaan-bacaan ilmiah yang saya dengan senang hati menggesek kartu ATM saya adalah buku-buku semacam Homo Sapiens karya Yuval Noah Harari atau The Death of Expertise-nya Tom Nichols.

Hingga suatu hari, Mbak Alissa wahid (putri Gus Dur, psikolog keluarga, dan koordinator Jaringan GUSDURian) bercerita pengalamannya diwawancarai “tim produksi” film Nanti Kita Bercerita Hari Ini tentang pandangannya tentang film yang diangkat dari novel karya Marchella FP itu. Film yang menurut beberapa kalangan yang sudah menontonnya sangat mengharukan hingga “brebes mili” (penuh air mata) ini, berkisah tentang kepedihan dan keindahan cinta kasih dalam keluarga.

Dalam keluarga, setiap orang memiliki pilihan hidupnya sendiri yang terkadang pilihan itu menorehkan kesakitan pada yang lain. Sekalipun demikian, semuanya menanggung kepedihan dan cinta secara bersamaan, yang membuat setiap orang tetap terikat dalam keluarga, yang seduka apapun kisahnya harus dilalui, tetap indah untuk dijalani.

Saya seketika ingat cerita putri saya di malam sebelumnya. Tanpa saya tahu selama ini, dia pernah bertahun-tahun didera kerinduan yang bahkan baru diceritakan saat dia telah menjadi seorang mahasiswi. Saya memang pernah hidup terpisah selama sebelas tahun dengan anak dan istri, karena alasan studi dan profesi. Selama itu, saya rata-rata hanya pulang dua minggu sekali.

Tadi malam, putri pertama saya bercerita bahwa saat kecil dulu, dia membuat catatan “kecil” di tembok kamar yang berisi tanggal-tanggal jadwal saya pulang. Dia sengaja membuat catatan kecil agar tidak diketahui istri saya, karena: “Mama akan marah kalau saya mengingat-ingat papa, karena menurut mama, itu akan membuat papa tidak tenang dalam melaksanakan tugas di luar kota.”

Rasanya saya ingin menangis mendengarnya. Saya tidak bisa membayangkan betapa pedih hatinya saat dia menunggu saya pulang karena berdasarkan catatannya, hari itu adalah jadwal saya pulang, padahal saat itu bisa saja karena alasan “tugas profesi” saya tidak bisa pulang.

Saya semakin ingin menjerit saat adiknya yang saat ini kelas 3 SMP juga menceritakan kepedihan hatinya menahan rindu saat berpisah dengan saya. Seakan tak mau kalah dengan kesedihan kakaknya, dia bercerita bahwa ketika saya tidak di rumah, dia minta agar cover bantal dan semua perlengkapan tidur saya tidak dicuci karena akan dijadikan perlengkapan tidurnya. “Ketika saya memakai bantal dan selimurt yang yang pernah dipakai papa, aku seperti dipeluk papa dari belakang,” katanya dengan matanya yang bening.

Menjerit hati saya mendengar celoteh kedua putri saya itu. Saya kemudian bercerita kepadanya bahwa pernah suatu ketika saya menangis di atas pesawat, karena hari itu adalah jadwal saya pulang. Tapi, entah bagaimana saya harus berangkat ke Jakarta untuk menghadiri sebuah forum pertemuan yang membicarakan tentang merawat kebaikan sosial. “Kebaikan sosial apa yang mampu mengalahkan kerinduan seorang ayah kepada putri-putri cantiknya hingga harus memutuskan terbang ke Jakarta dan tidak pulang ke rumah?”

Malam ini, saya memutuskan mencari novel itu dan membacanya. Dan, menemukannya! Halaman demi halaman saya menikmatinya dengan hati yang beraduk-aduk antara keperihan dan keindahan. Ketika mengawali kisahnya, Awan (tokoh sentral dalam novel Nanti Kita Cerita Hari Ini) menulis “Ibu takut lupa rasanya muda. Ibu tulis pesan ini untuk kita....”.

Saya ingin mengakhiri tulisan ini dengan sebuah pengakuan:

“Papa sudah tak lagi muda. Kini kita tak lagi berpisah. Papa takut tak cukup punya waktu dan keberanian untuk mengaku: Papa sangat mencintai kalian. Jangan pernah khawatir untuk bercerita apa saja kepada papa. Tak setiap apa yang kita ceritakan selalu indah. Sekalipun demikian, jangan terlalu lama menunda untuk tetap bercerita. Kita tetap bisa bercerita tentang apa saja. Tak perlu ada rindu yang tertunda lama, karena kita adalah keluarga. Papa mencintai kalian berdua, sekalipun sesekali berupa hentakan marah.”(RM)