Ketika Iklan Politik Mengotori Panggung Bioskop

Bagaimana ruang yang mestinya menjadi tempat hiburan dan melepas hiruk pikuk kepenatan akan tetapi malah menjadi mimbar propaganda?

Bioskop, dalam imajinasi banyak orang, adalah ruang pelarian. Di sana penonton mencari hiburan, melepas penat, dan sejenak melupakan hiruk-pikuk politik serta beban kerja. Gelapnya ruangan, cahaya layar raksasa, dan tubuh-tubuh penonton yang larut bersama, menjadikan bioskop seakan ruang netral.

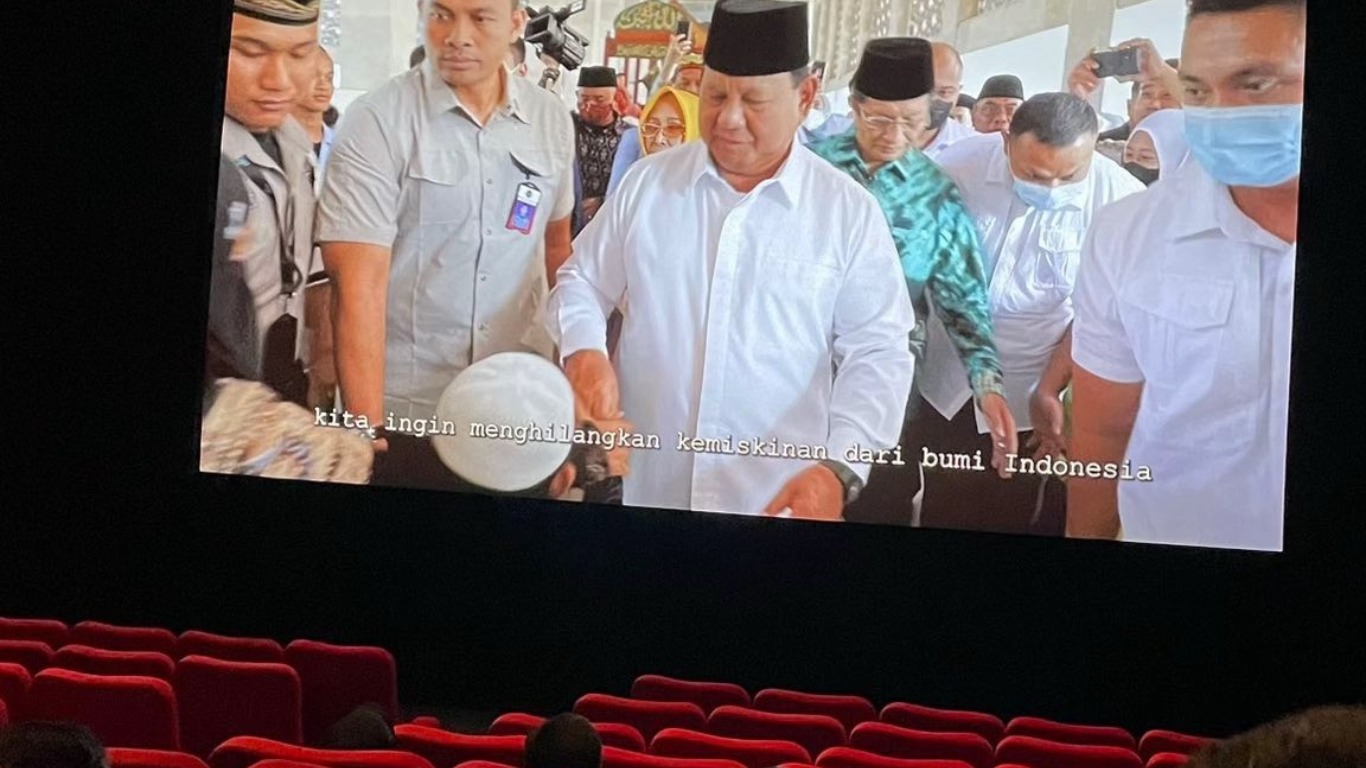

Namun, ruang itu kini tidak lagi steril. Sebelum film dimulai, layar diisi iklan capaian pemerintah. Narasi pembangunan, visualisasi megah infrastruktur, dan figur Presiden Prabowo tampil dominan. Pertanyaannya, apakah ini sekadar laporan kinerja, atau bentuk propaganda gaya baru yang menyusup ke ritual hiburan komunal?

Ritus Sekuler Modern

Victor Turner, antropolog yang menekankan konsep ritual dan liminalitas, membantu membaca fenomena ini. Menonton film di bioskop bisa dipahami sebagai semacam ritus sekuler modern. Ia menciptakan suasana liminal, ketika penonton meninggalkan rutinitas sehari-hari untuk masuk ke dunia lain, dunia narasi yang dibangun layar.

Dalam situasi itu, kemudian lahir communitas, berupa perasaan kebersamaan tanpa hirarki ketika orang-orang larut dalam tawa, tangis, atau keheningan bersama. Namun, ketika negara menyusup dengan iklan politik, ritual ini terganggu. Alih-alih liminalitas yang memulihkan, yang muncul adalah intervensi kuasa yang mengingatkan penonton pada struktur politik formal. Bioskop kehilangan sifatnya sebagai ruang communitas dan berubah menjadi ruang indoctrinatio.

Di sisi lain, Émile Durkheim dalam The Elementary Forms of Religious Life (1995) menjelaskan bahwa ritus dan simbol dalam masyarakat berfungsi mengikat komunitas, melahirkan collective effervescence—semacam energi emosional kolektif yang memperkuat kohesi sosial.

Dalam konteks bioskop, momen sebelum film mulai sejatinya adalah saat untuk membangun energi bersama berupa tawa kecil karena iklan lucu, percakapan ringan, lalu hening serentak ketika layar gelap. Tetapi ketika simbol negara disuntikkan secara paksa, energi kolektif itu diarahkan bukan pada pengalaman komunal penonton, melainkan pada satu figur politik. Ritual hiburan direduksi menjadi ritual pengultusan.

Pada saat yang sama, Clifford Geertz, melalui analisisnya tentang agama sebagai sistem simbol, menegaskan bahwa simbol bukan sekadar tanda, melainkan cara manusia menata realitas dan memberi makna pada pengalaman. Iklan capaian pemerintah di bioskop adalah upaya menata ulang realitas penonton dengan membingkai negara sebagai sosok presiden, membungkus politik sebagai narasi kepahlawanan personal.

Namun, perbedaan besar dengan simbol religius adalah absennya partisipasi dialogis. Simbol keagamaan biasanya ditafsirkan bersama, dengan umat mendengar, menghayati, dan menegosiasikan makna. Sedangkan iklan politik di bioskop bersifat monologis: negara berbicara, penonton hanya menonton. Proses makna pun jadi timpang.

Talal Asad, antropolog Arab Saudi yang berkarier di Inggris, dalam kritiknya terhadap agama dan kuasa menunjukkan bahwa wacana religius selalu berkelindan dengan struktur otoritas (Genealogies of Religion, 1993). Negara kerap meniru logika religius dalam membangun legitimasi.

Apa yang terjadi di bioskop dapat dibaca sebagai bentuk “sekularisasi” dari praktik khotbah. Layar perak menjadi mimbar, presiden menjadi khatib, dan rakyat menjadi jamaah yang dipaksa mendengar. Namun, perbedaannya jelas. Dalam khotbah agama, ada horizon transendensi dan moral yang mengikat bersama. Sementara dalam “khotbah” politik lewat iklan, yang ditawarkan hanyalah citra pembangunan yang tak selalu sesuai kenyataan.

Persoalan Serius

Di sinilah letak persoalan serius. Filsuf Kanada Charles Taylor dalam Modern Social Imaginaries (2004) berbicara tentang imajinasi sosial, yaitu tentang bagaimana masyarakat membayangkan keterhubungan mereka dengan sesama dan institusi. Imajinasi sosial Indonesia diwarnai oleh religiositas komunal. Orang terbiasa memahami diri mereka sebagai bagian dari kelompok, dari desa, dari umat.

Ketika propaganda negara mereduksi pembangunan hanya pada figur presiden, ia memutus imajinasi sosial itu. Pembangunan tak lagi dipahami sebagai hasil kerja kolektif, melainkan sebagai karya personal. Imajinasi komunal tergeser oleh imajinasi personalistik. Hasilnya bukanlah kohesi, melainkan fragmentasi.

Pemerintah mengklaim apa yang dilakukan adalah transparansi. Informasi tentang capaian negara perlu disampaikan, dan bioskop dianggap efektif karena audiensnya terikat pada layar besar. Namun, justru di sini kita melihat logika religiositas yang dibajak.

Transparansi sejati dalam tradisi komunal Nusantara bukan sekadar “diberitahu” dari atas, melainkan musyawarah, ruang di mana warga bisa bertanya, mengkritisi, dan menegosiasikan makna bersama. Dari perspektif antropologi, iklan di bioskop adalah bentuk komunikasi yang cacat, karena ia tidak membuka ruang partisipasi, hanya menutup dengan citra.

Kita bisa belajar dari praktik ritual komunal di banyak masyarakat. Dalam slametan Jawa, misalnya, doa dan makanan dibagikan bukan hanya untuk menampilkan kuasa tuan rumah, tetapi juga sebagai cara memperkuat jaringan sosial. Ritual ini egaliter di mana setiap orang duduk sama rata, makan bersama, dan ikut mendoakan.

Dalam konteks tersebut, makna ritus bukan sekadar representasi simbolik, melainkan praksis kebersamaan. Bandingkan dengan bioskop hari ini di mana penonton dipaksa menyaksikan representasi kuasa tanpa partisipasi. Hasilnya adalah keterasingan, bukan keterhubungan.

Setelah demonstrasi besar Agustus 2025 yang memprotes kinerja pemerintah, kehadiran iklan capaian di bioskop terasa sebagai upaya counter-narrative. Seolah negara ingin menegaskan: “Kami bekerja. Ini buktinya.”

Namun, legitimasi tidak lahir dari tayangan visual, melainkan dari kenyataan sehari-hari warga: harga yang melonjak, layanan publik yang sering macet, konflik sosial yang tak terselesaikan. Ketidaksesuaian antara tontonan dan kenyataan melahirkan sinisme. Seperti dalam ritus agama, jika doa dan praktik sosial umat tak nyambung, kepercayaan pun runtuh.

Di titik ini, kita juga perlu mempertanyakan aspek etis. Apakah pantas uang rakyat digunakan untuk membeli slot iklan di bioskop yang eksklusif, yang tidak semua warga bisa akses? Bila dana publik dipakai untuk mengiklankan capaian presiden, maka praktik ini jatuh pada manipulasi sumber daya negara demi citra personal.

Lebih jauh, praktik ini merusak keseimbangan antara ruang profan dan sakral dalam kehidupan komunal. Warga butuh ruang profan (hiburan, istirahat) sebagai penyeimbang dari ruang sakral politik dan religius. Ketika negara menyerobot semua ruang, warga kehilangan tempat untuk bernafas.

Resistensi

Meski begitu, antropologi mengajarkan bahwa simbol selalu bisa ditafsirkan ulang. Sebagian orang kini sengaja masuk bioskop terlambat agar tidak menonton iklan pemerintah. Sebagian lagi menertawakannya, memperlakukan iklan sebagai komedi tak sengaja. Resistensi-resistensi kecil ini menunjukkan bahwa pesan yang diproduksi penguasa tidak pernah mutlak. Seperti ritual keagamaan yang bisa melahirkan interpretasi beragam, iklan propaganda pun bisa berbalik arah: niatnya membangun legitimasi, tapi justru menciptakan jarak.

Jika pemerintah sungguh ingin membangun transparansi, jalannya bukan propaganda visual sepihak, melainkan kanal partisipatif. Forum diskusi, kanal digital interaktif, atau laporan kinerja terbuka yang bisa diuji warga jauh lebih sehat.

Demokrasi tumbuh bukan dari monolog, tetapi dari dialog. Persis seperti tradisi religiositas komunal di mana iman diperkuat bukan hanya dengan mendengar, tapi juga dengan merespons, bertanya, dan berbagi makna bersama.

Bioskop seharusnya tetap menjadi ruang liminal, tempat warga melepaskan diri dari hiruk-pikuk politik harian, dan merasakan communitas sebagai sesama penonton. Ketika ruang itu dipaksa menjadi mimbar propaganda, yang terjadi bukan penguatan legitimasi, melainkan pengaburan batas antara hiburan, ritual komunal, dan indoktrinasi. Demokrasi sejati menuntut keterbukaan dialogis, bukan sekadar khotbah politik di layar perak. Demikian.