Penjajahan tidak selalu datang dengan dentuman senjata. Dalam sejarah Hindia Belanda, kolonialisme justru menemukan bentuknya yang paling efektif ketika ia menyusup ke ruang paling menentukan: pendidikan. Sekolah-sekolah kolonial didirikan bukan semata untuk mencerdaskan pribumi, melainkan untuk mencetak tenaga terampil yang patuh, terdidik namun tercerabut dari akar agama dan bangsanya.

Kebijakan politik etis awal abad ke-20 membuka akses pendidikan, tetapi dengan kurikulum yang steril dari kesadaran keagamaan dan kebangsaan. Ilmu dipisahkan dari iman. Pengetahuan dijauhkan dari tanggung jawab sosial. Dalam konteks inilah pendidikan menjadi alat penjajahan yang halus, tetapi mengakar kuat.

Para kiai membaca situasi ini dengan kejernihan yang sering luput dari elite terpelajar kala itu. Mereka menyadari bahwa melawan penjajahan dengan senjata hanya akan berujung pada kekalahan, tetapi melawan dengan pendidikan berarti menanam benih kemerdekaan jangka panjang.

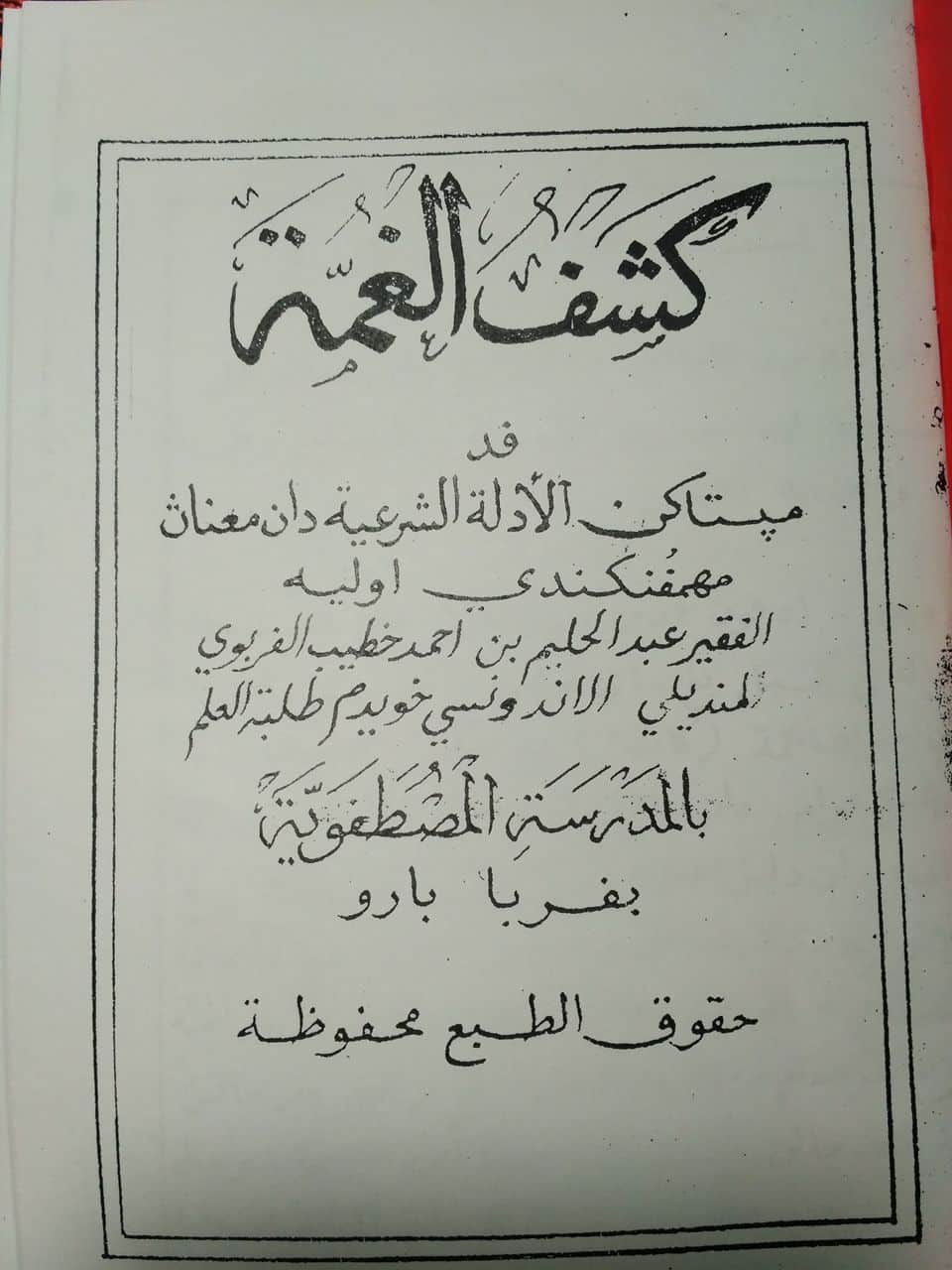

Di tengah tekanan kolonial tersebut, pesantren tampil sebagai ruang alternatif. Ia bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi ruang produksi kesadaran. Kitab kuning, halaqah, dan sanad keilmuan berfungsi sebagai benteng akidah sekaligus identitas.

Salah satu figur sentral dalam fase ini adalah KH Hasyim Asy’ari. Sepulang dari Makkah, ia mendirikan Pesantren Tebuireng pada akhir abad ke-19, di tengah krisis sosial akibat kolonialisme dan modernisasi paksa. Tebuireng bukan hanya tempat belajar fiqh dan hadits, melainkan ruang pembentukan manusia beradab manusia yang berilmu, beriman, dan memiliki keberanian moral.

Bagi para kiai, pendidikan adalah jihad kultural. Santri tidak dididik untuk menjadi alat kekuasaan, tetapi subjek yang merdeka secara akal dan sikap. Tidak mengherankan jika pesantren kerap dicurigai kolonial sebagai sarang perlawanan, meski perlawanan itu jarang terdengar lantang.

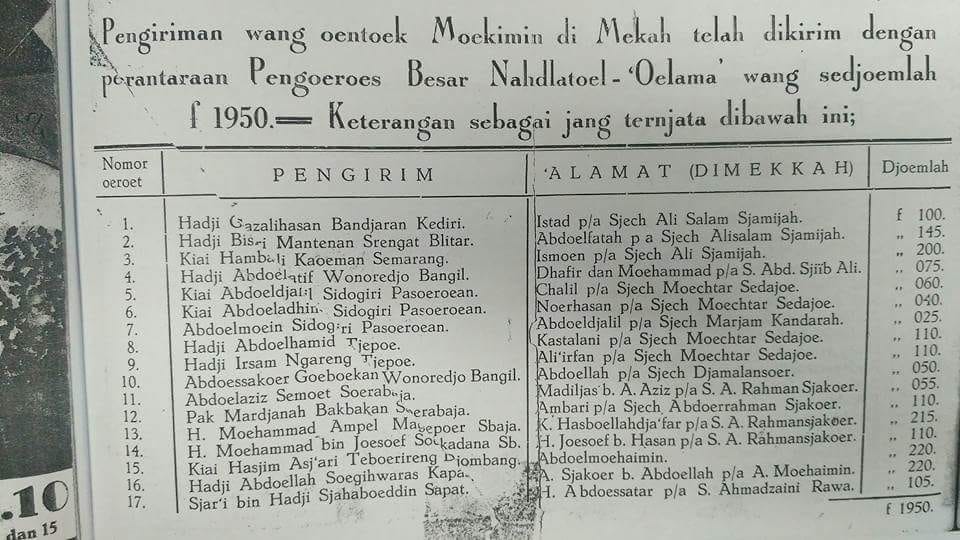

Kesadaran bahwa pendidikan membutuhkan wadah kolektif melahirkan fase baru perjuangan. Nahdlatul Ulama berdiri pada 1926 bukan sebagai organisasi politik, melainkan jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah organisasi keagamaan sosial yang bertumpu pada jaringan pesantren dan otoritas keilmuan kiai.

NU lahir sebagai respon atas dua tekanan besar: kolonialisme Barat dan puritanisme keagamaan yang mengancam tradisi Islam Nusantara. Pendidikan menjadi medium utama untuk menjaga keseimbangan antara agama, budaya, dan kebangsaan.

Dalam tradisi NU, belajar tidak pernah dipisahkan dari pengabdian. Mengajar adalah kerja peradaban. Semangat inilah yang kelak mencapai momentum historis melalui Resolusi Jihad 1945 sebuah keputusan politik-keagamaan yang tidak lahir dari emosi sesaat, tetapi dari pendidikan panjang yang menanamkan tanggung jawab iman dan kebangsaan.

Perlawanan para kiai melalui pendidikan tidak pernah diniatkan sebagai pembangkangan semata, melainkan sebagai ikhtiar menjaga martabat umat. Dalam kondisi terjajah, mempertahankan cara belajar, bahasa keilmuan, dan tradisi berpikir adalah bentuk keberanian tersendiri. Pesantren mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak lahir dari kemarahan, tetapi dari kesabaran intelektual yang panjang.

Model perlawanan ini membedakan gerakan kiai dengan banyak gerakan modern lain pada masa itu. Jika sebagian elite terpelajar memilih jalur negosiasi dengan kolonial demi akses kekuasaan, kiai justru membangun kekuatan dari bawah. Pendidikan dijalankan secara mandiri, berbasis komunitas, dan relatif bebas dari kontrol kolonial. Di sinilah pesantren menjadi ruang sosial yang otonom tempat nilai, solidaritas, dan kepemimpinan tumbuh secara organik.

Kesadaran historis inilah yang menjelaskan mengapa jaringan pesantren mampu bertahan melampaui zaman. Ia tidak bergantung pada rezim, tidak pula pada modal besar. Yang menopangnya adalah kepercayaan masyarakat dan legitimasi moral kiai. Ketika negara kolonial goyah dan akhirnya runtuh, pesantren tetap berdiri karena ia dibangun bukan untuk kekuasaan, melainkan untuk keberlanjutan umat.

Dalam konteks inilah, berdirinya Nahdlatul Ulama tidak dapat dipahami semata sebagai kelahiran organisasi, melainkan sebagai kristalisasi etos pendidikan pesantren. NU adalah ekspresi kolektif dari nilai-nilai yang telah lama hidup: penghormatan pada ilmu, adab dalam perbedaan, dan keberpihakan pada masyarakat kecil. Pendidikan menjadi nadi yang menghubungkan tradisi keilmuan dengan tanggung jawab sosial.

Oleh karena itu, setiap pembacaan terhadap sejarah NU yang mengabaikan dimensi pendidikan akan kehilangan ruhnya. Sebab sebelum menjadi kekuatan sosial-politik, NU adalah gerakan intelektual dan kultural. Ia lahir dari ruang-ruang belajar yang sederhana, tetapi sarat makna. Dan dari ruang-ruang itulah, semangat perlawanan yang tenang namun konsisten menemukan bentuknya.

Bagi KH. Hasyim Asy’ari, inti pendidikan bukan sekadar penguasaan ilmu, melainkan adab. Dalam Adab al-‘Alim wa al-Muta‘allim, ia menegaskan bahwa ilmu tanpa adab akan melahirkan kerusakan. Pandangan ini sejalan dengan pesan Al-Qur’an:

“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat.” (QS. Al-Mujādilah: 11).

Ilmu dalam perspektif Islam bukanlah komoditas, melainkan amanah. Ia harus melahirkan kesalehan personal sekaligus kepekaan sosial. Inilah fondasi teologis pendidikan pesantren: membebaskan manusia dari kebodohan, ketakutan, dan ketundukan pada kezaliman.

NU Abad Kedua dan Krisis Pendidikan Kontemporer

Memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama, tantangannya bukan lagi kolonialisme bersenjata, melainkan penjajahan gaya baru. Pendidikan hari ini sering terjebak dalam logika pasar. Sekolah dan kampus berlomba pada akreditasi, sertifikasi, dan capaian administratif, tetapi kerap abai pada pembentukan adab dan keberpihakan sosial.

Lebih jauh, era digital melahirkan krisis otoritas keilmuan. Media sosial memungkinkan siapa pun berbicara atas nama agama, tanpa sanad dan tanggung jawab. Popularitas sering mengalahkan kedalaman. Di titik ini, tradisi pesantren yang bertumpu pada sanad, adab, dan disiplin ilmu justru semakin relevan, meski sering tersisih dari arus utama.

Pertanyaan penting bagi NU abad kedua adalah: apakah pendidikan NU masih menjadi ruang pembebasan, atau justru ikut terseret arus komersialisasi dan simbolisme?

Gejala penjajahan baru dalam pendidikan tidak selalu tampak represif, justru sering hadir dalam bentuk yang tampak sah dan modern. Standarisasi berlebihan, orientasi capaian kuantitatif, dan obsesi pada pengakuan formal perlahan menggeser tujuan hakiki pendidikan. Dalam situasi ini, lembaga pendidikan termasuk yang berafiliasi dengan NU berisiko terjebak menjadi sekadar penyedia jasa, bukan ruang pembentukan kesadaran dan keberpihakan.

Lebih problematis lagi, logika pasar kerap mendorong pendidikan agama untuk tampil serba instan dan simbolik. Kesalehan diukur dari tampilan luar, bukan kedalaman proses. Kitab, sanad, dan adab yang menjadi jantung tradisi pesantren sering kali kalah bersaing dengan konten populer yang cepat dikonsumsi, tetapi miskin tanggung jawab ilmiah. Inilah bentuk penjajahan pengetahuan yang paling halus: ketika agama direduksi menjadi komoditas, dan ilmu kehilangan otoritas etiknya.

Jika situasi ini dibiarkan, maka NU abad kedua berhadapan dengan risiko serius: terputusnya mata rantai antara pendidikan, perjuangan, dan pembelaan sosial. Padahal, kekuatan historis NU justru terletak pada kemampuannya menjaga hubungan organik antara ilmu dan keberpihakan. Pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan sarana membentuk sikap, keberanian moral, dan tanggung jawab kebangsaan.

Warisan kiai tidak seharusnya dibekukan sebagai romantisme sejarah. Ia adalah kompas etis untuk membaca masa kini dan masa depan. NU abad kedua dituntut tidak hanya besar secara jumlah, tetapi dalam secara makna.

Pendidikan NU perlu kembali menegaskan keberpihakannya pada kaum lemah, menjaga otoritas keilmuan di tengah hiruk-pikuk digital, serta merawat keseimbangan antara tradisi dan pembaruan. Sebagaimana dahulu penjajahan dilawan melalui pendidikan yang sunyi namun efektif, tantangan hari ini pun hanya bisa dijawab dengan cara serupa.

Di titik inilah relevansi KH. Hasyim Asy’ari menemukan maknanya yang paling aktual. Ia mengajarkan bahwa kiai bukan sekadar penjaga masa lalu, tetapi penuntun masa depan. Abad kedua NU bukan tentang mengulang sejarah, melainkan memastikan semangat pembebasan melalui pendidikan tetap hidup di tengah perubahan zaman.