Skandal Epstein Files: Modernitas yang Silau dan Tradisi yang Menyelamatkan

Kemajuan perlu dikembalikan pada tujuan dasarnya: menjaga martabat manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan kehidupan.

Gaduh yang menyertai terbukanya dokumen-dokumen yang dikenal sebagai Epstein Files sejatinya bukan sekadar kegemparan moral akibat terbongkarnya kejahatan individual. Ia adalah momen ketika tirai peradaban tersingkap, memperlihatkan wajah asli sebuah sistem kehidupan yang selama ini dipuja sebagai puncak kemajuan manusia.

Apa yang muncul ke permukaan bukan hanya daftar nama, jaringan relasi kuasa, atau detail kejahatan yang mengejutkan, melainkan sebuah pertanyaan yang jauh lebih mendasar: ke mana arah peradaban modern sebenarnya berjalan, dan dengan nilai apa ia digerakkan?

Selama puluhan tahun, dunia diyakinkan bahwa modernitas—dengan sains, teknologi, dan rasionalitas positivistiknya—adalah jawaban atas hampir seluruh persoalan manusia. Kemajuan diukur melalui kecepatan, efisiensi, akumulasi modal, dan kemampuan menaklukkan alam.

Yang tradisional dianggap lambat, tidak adaptif, bahkan penghambat perubahan. Agama diposisikan sebagai urusan privat, etika dianggap subjektif, dan masa depan direduksi menjadi proyeksi statistik. Dalam kerangka ini, dunia tampak rapi, terukur, dan rasional.

Namun Epstein Files menunjukkan sisi lain yang selama ini tersembunyi di balik gemerlap tersebut: kebejatan manusiawi yang bersifat sistemik, bukan insidental. Kejahatan yang terjadi bukanlah anomali, melainkan konsekuensi logis dari sebuah cara pandang hidup yang memutus kemajuan dari tanggung jawab moral.

Sistem yang Rusak, Bukan Sekadar Individu

Kejahatan berskala besar tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu membutuhkan ekosistem yang memungkinkan, mencari celah untuk melindungi, dan menormalisasikannya. Dalam kasus Epstein, tampak jelas bagaimana kekuasaan, kekayaan, dan reputasi saling menopang untuk menciptakan ruang kebal etik—zona di mana hukum dapat dilunakkan, rasa malu diredam, dan korban disenyapkan. Yang bekerja bukan sekadar keburukan personal, melainkan logika sistemik yang menilai segalanya melalui kegunaan, stabilitas, dan keuntungan jangka pendek.

Persoalannya bukan semata siapa melakukan apa, melainkan mengapa sistem memungkinkan semua itu terjadi dan berlangsung lama. Modernitas yang dibangun di atas rasionalitas instrumental cenderung memandang manusia sebagai objek, relasi sebagai transaksi, dan kehidupan sebagai sumber daya.

Ketika logika ini menjadi dominan, batas-batas moral menjadi kabur. Yang penting bukan lagi apakah sesuatu pantas dan adil, melainkan apakah ia bekerja, menguntungkan, dan tidak mengganggu stabilitas kekuasaan.

Dalam cara pandang semacam ini, masa depan tidak dipahami sebagai amanah lintas generasi, melainkan sekadar kelanjutan dari kepentingan hari ini. Tidak ada pertanyaan serius tentang apa yang ditinggalkan, siapa yang menanggung akibatnya, dan bagaimana pertanggungjawaban moral kelak diberikan.

Horizon etika menyempit, sementara dimensi transenden—tentang makna hidup dan konsekuensi setelah mati—disingkirkan sebagai tidak relevan atau tidak ilmiah.

Ilusi Kemajuan dan Kehilangan Arah Etik

Di sinilah kritik terhadap modernitas menemukan relevansinya. Yang dipersoalkan bukanlah modernitas sebagai kemajuan pengetahuan, melainkan modernitas yang kehilangan kompas etik. Ketika ilmu dilepaskan dari adab, teknologi dari tanggung jawab, dan kekuasaan dari amanah, kemajuan berubah menjadi alat perusakan yang semakin canggih.

Paradoks besar pun muncul: peradaban yang mengklaim rasionalitas justru gagal menjawab pertanyaan paling mendasar tentang makna hidup, batas kekuasaan, dan tanggung jawab setelah kematian.

Filsafat hidup yang dominan berhenti pada kekinian—pada apa yang bisa dinikmati, dikendalikan, dan dimaksimalkan sekarang. Masa depan dipersempit, sementara dimensi moral jangka panjang diabaikan atau bahkan ditertawakan.

Ironisnya, modernitas yang mengklaim diri sebagai proyek pembebasan justru kerap gagal menjaga martabat manusia. Di bawah gemerlap kemajuan, tubuh dan kehidupan dapat direduksi menjadi komoditas, relasi menjadi transaksi, dan kekuasaan menjadi hak istimewa yang sulit disentuh.

Epstein Files memperlihatkan dengan gamblang bagaimana kebejatan bisa berlangsung lama bukan karena ketiadaan hukum, melainkan karena hukum telah kehilangan daya etiknya di hadapan kekuasaan.

Tradisi sebagai Logika Keberlanjutan

Sebaliknya, cara hidup yang kerap disebut “tradisional”—ndeso, pesantren, komunitas berbasis nilai—justru menyimpan logika keberlanjutan yang selama ini diremehkan. Dalam tradisi, hidup dipahami sebagai rangkaian amanah.

Ada kesadaran batas, pengendalian diri, dan tanggung jawab yang melampaui kepentingan sesaat. Alam tidak diperas tanpa pertimbangan, relasi sosial dijaga melalui etika, dan kehidupan dipahami sebagai sesuatu yang kelak harus dipertanggungjawabkan.

Di sinilah praktik keberlanjutan yang sesungguhnya bekerja, bukan sebagai jargon kebijakan atau strategi teknokratis, melainkan sebagai etos hidup. Keberlanjutan bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal kelangsungan nilai, martabat manusia, dan masa depan generasi. Tradisi memahami bahwa hidup tidak berhenti pada satu generasi, dan bahwa apa yang ditanam hari ini akan dipanen oleh anak cucu.

Ironisnya, justru cara hidup semacam inilah yang selama ini dianggap kuno, lambat, tidak relevan, dan tertinggal. Dunia dibuat silau oleh kilau teknologi dan kemewahan, sehingga lupa bertanya: apa harga yang harus dibayar, dan siapa yang menanggungnya?

Luka Batin: Ketika Tradisi Merasa Inferior

Refleksi ini menjadi lebih getir ketika disadari bahwa krisis tidak hanya datang dari luar. Ada luka batin kolektif ketika tradisi merasa inferior di hadapan gemerlap modernitas. Nilai-nilai sendiri diragukan bukan karena terbukti salah, melainkan karena dianggap tidak cukup modern, tidak cukup maju, dan tidak cukup prestisius.

Keinginan untuk masuk ke lingkaran elite global dan takut dianggap kuno dan tidak modern sering kali dibayar dengan kompromi nilai. Tradisi ditinggalkan bukan karena ia gagal menjaga kehidupan, tetapi karena ia tidak memberi pengakuan simbolik. Ini bukan sekadar kesalahan strategi, melainkan krisis kepercayaan diri peradaban—ketika sebuah masyarakat meragukan kebijaksanaan yang diwariskannya sendiri.

Jalan Etik ke Depan

Refleksi atas krisis ini tidak cukup berhenti pada kritik. Ia menuntut tawaran arah. Jalan ke depan bukanlah penolakan terhadap sains, teknologi, atau modernitas, melainkan penjinakan modernitas oleh etika. Kemajuan perlu dikembalikan pada tujuan dasarnya: menjaga martabat manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan kehidupan.

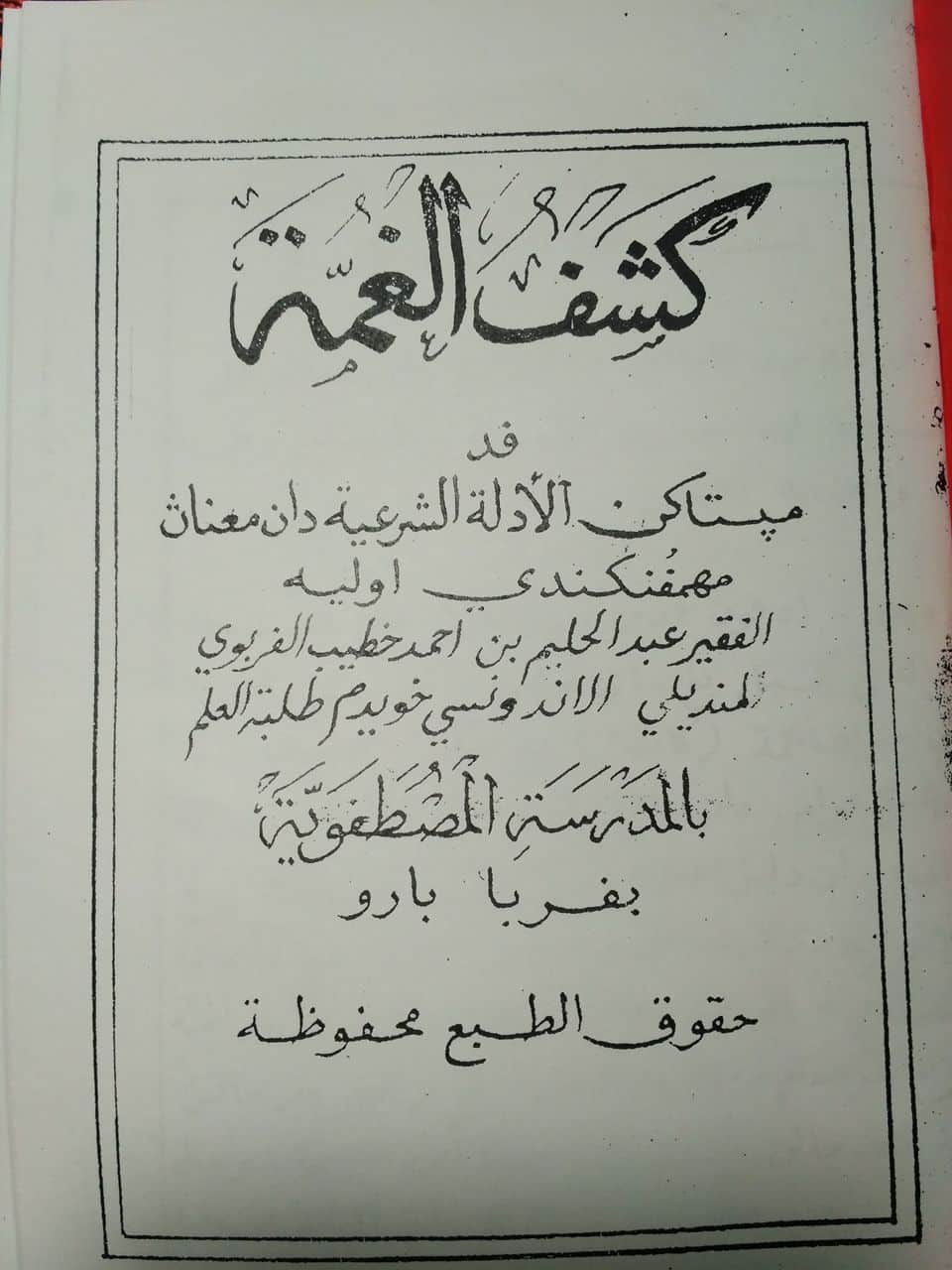

Dalam kerangka ini, tradisi—termasuk pesantren dan etika sosial keagamaan—bukan residu masa lalu, melainkan sumber nilai bagi masa depan. Ia menawarkan cara pandang yang menautkan ilmu dengan adab, kekuasaan dengan amanah, dan kehidupan dunia dengan pertanggungjawaban setelahnya.

Epstein Files pada akhirnya bukan hanya tentang kejahatan yang terbongkar, melainkan tentang ilusi yang runtuh: ilusi bahwa kemajuan tanpa nilai akan membawa keselamatan.

Di tengah runtuhnya ilusi itu, nilai-nilai yang dahulu dianggap lambat dan kuno justru tampil sebagai jangkar moral. Mungkin, di sanalah peradaban manusia menemukan kembali arah yang lebih waras, lebih panjang, dan lebih manusiawi. Dan Hakikatnya cara pandang dan filosofi seperti inilah yang punya visi masa depan dan kesinambungan kehidupan. Wallahu a'lam bish-shawab.