Saat Media Kehilangan Kearifan terhadap Pesantren

Kasus Trans7 menjadi cermin bahwa framing tanpa konteks dapat melukai martabat agama. Sebab itu pentingnya etika jurnalistik dan penghormatan terhadap khazanah keilmuan Islam.

Gelombang digital dan persaingan rating telah mengubah wajah media Indonesia. Di tengah kebutuhan akan klik, trending, dan sensasi, sebagian media tergelincir lupa bahwa ruang publik bangsa ini dibangun di atas kehormatan sosial, nilai keagamaan, dan kearifan budaya. Kasus yang baru-baru ini menyeret nama Trans7 menjadi contoh telanjang: cuplikan pendek yang dipotong dari konteks, lalu dibingkai dengan narasi insinuatif, seolah kehidupan pesantren adalah ruang yang patut dipertanyakan.

Potongan video seorang kiai sepuh yang sedang dihormati santri diperlakukan sebagai bahan tayangan ringan. Tetapi di balik visual singkat itu, media telah menyentuh jantung tradisi yang dijaga turun-temurun: martabat ulama, adab murid, dan kesucian ikatan keilmuan. Tidak mengherankan jika publik pesantren merespons dengan keprihatinan. Reaksi itu bukan marah buta, melainkan ekspresi naluri membela kehormatan yang telah diajarkan sejak generasi awal.

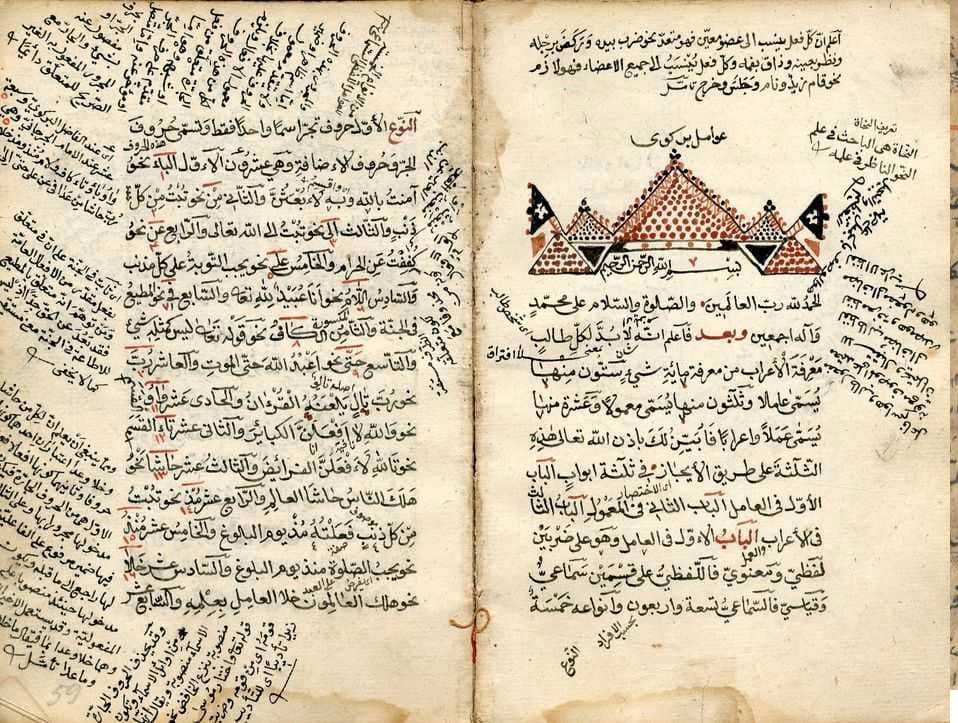

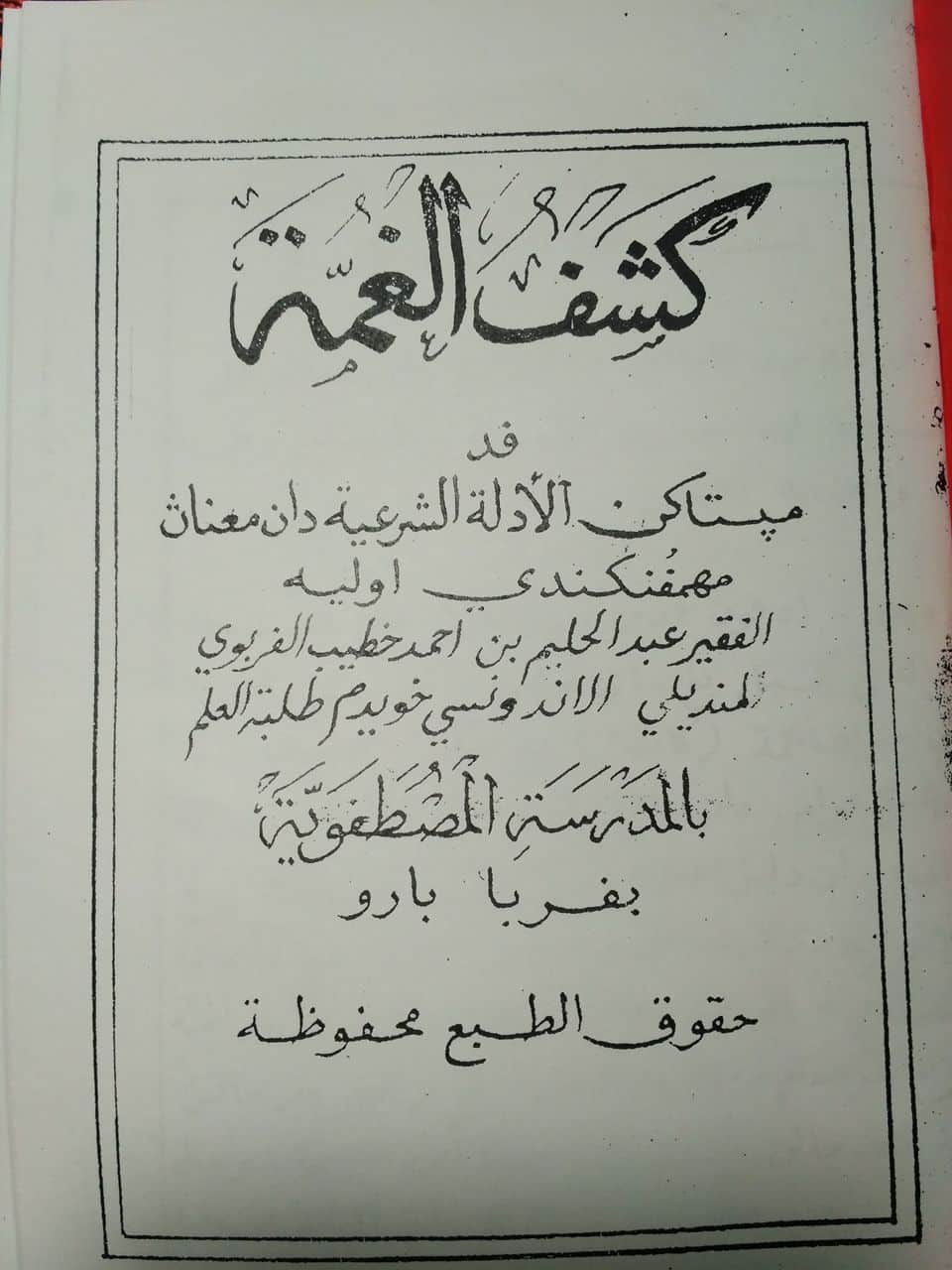

Bagi kalangan pesantren, takzim bukan basa-basi. Sungkem, sowan, mencium tangan, atau memberi sesuatu kepada guru bukan transaksi duniawi. Ia adalah bahasa ruhani yang lahir dari penghormatan kepada pewaris para nabi. Amplop atau bingkisan yang diberikan santri bukan materi untuk ditakar, tetapi simbol keberkahan, doa, dan pengikat batin antara murid dan gurunya. Jika media membaca semua itu dengan logika ekonomi atau sensasional, yang keliru bukan tradisinya, tetapi sudut pandangnya.

Di sinilah akar masalahnya: sebagian media tidak siap memasuki ruang yang mereka tidak pahami. Kritik boleh, tetapi harus dilandasi pengetahuan, bukan prasangka. Narasi yang menggiring opini negatif dari cuplikan yang tidak utuh bukan hanya tidak etis, tetapi juga berpotensi membangun stigma. Etika jurnalistik seharusnya menempatkan konteks sebagai penopang utama sebelum mengemas realitas menjadi tontonan.

Televisi nasional seperti Trans7 memiliki tanggung jawab ganda. Mereka bukan sekadar penyedia hiburan, tetapi pembentuk imajinasi kolektif. Apa yang mereka tayangkan tidak berhenti di layar, tetapi menjalar ke cara publik memahami agama, tokoh, dan tradisi. Jika yang disentuh adalah ulama, maka sensitivitasnya berlipat. Membawa narasi insinuatif tanpa verifikasi dan keberimbangan hanya akan melahirkan kegaduhan yang tidak perlu.

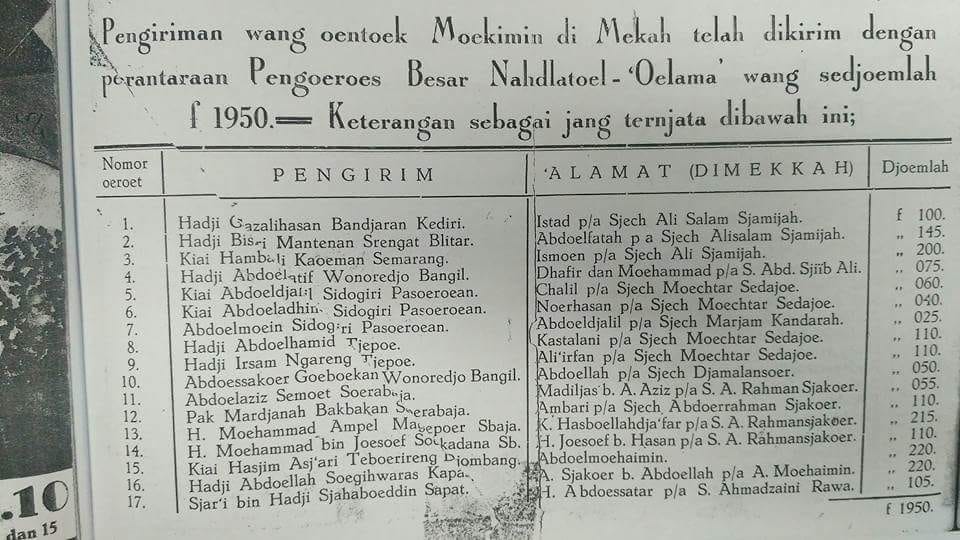

Pedoman etik pers jelas: hindari penghakiman, lakukan verifikasi, hadirkan sudut pandang berimbang, dan hormati martabat kelompok sosial. Apalagi masyarakat pesantren telah berjasa besar bagi bangsa—mencetak ulama, mendidik akhlak, menyebarkan ilmu, bahkan berperan dalam perjuangan kemerdekaan. Meletakkan mereka dalam bingkai kecurigaan sama saja dengan menyederhanakan sejarah panjang pengabdian mereka.

Sebagian orang beralasan bahwa tekanan industri membuat media mencari cara cepat untuk menarik perhatian. Tetapi profesionalitas justru diuji di tengah tekanan. Jika yang dikejar hanya keterkenalan sesaat, maka yang dipertaruhkan adalah integritas dan kepercayaan khalayak. Media arus utama saja bisa kehilangan martabatnya jika mengabaikan kehati-hatian dalam menyampaikan isu keagamaan.

Meski demikian, komunitas pesantren tidak memilih jalan kemarahan yang membabi buta. Kita tidak diajari untuk melabrak sebelum meluruskan. Ketegasan tetap bisa diwujudkan melalui cara yang beradab: meminta klarifikasi, mengingatkan dengan bahasa yang jernih, dan menegur dengan argumentasi. Membela kehormatan ulama bukan berarti memusuhi media, tetapi mengingatkan agar mereka menjaga laku dan narasi.

Respons publik yang muncul terhadap tayangan Trans7 bukan letupan emosional tanpa sebab. Itu adalah suara kolektif bahwa agama tidak boleh dilecehkan dengan dagelan visual. Bila media tidak segera memperbaiki diri, rasa kecewa bisa berubah menjadi penolakan permanen. Di tengah keterbukaan informasi, umat sudah tahu kapan harus bersuara dan bagaimana menyikapi narasi yang menyesatkan.

Yang kita harapkan sebenarnya sederhana: media menyentuh wilayah keagamaan dengan pengetahuan, bukan dengan dugaan. Ulama bukan objek editorial yang bebas dipotong dan dijadikan bahan framing. Mereka memiliki otoritas keilmuan, kedalaman spiritual, dan jasa sosial yang jauh melampaui visual sesaat. Bila ada yang perlu dikritik, lakukan dengan hormat dan konteks yang tepat.

Ke depan, dialog antara media dan pesantren menjadi kebutuhan. Dunia digital memang menuntut keterbukaan, tetapi keterbukaan tanpa kearifan hanya melahirkan kegaduhan. Media yang ingin tetap dipercaya publik harus memahami bahwa penghormatan bukan konsep eksklusif pesantren, tetapi nilai yang dijunjung bangsa ini. Menyentuhnya tanpa empati adalah bentuk kelalaian moral.

Kita tidak menutup pintu bagi Trans7 atau media lain. Tetapi kita menegaskan: agama, kiai, dan pesantren bukan komoditas layar. Jika ingin memberitakan, lakukan dengan kesadaran bahwa ada martabat yang harus dijaga, ada tradisi yang harus dipahami, dan ada umat yang pantas dihormati.