Maqasid al-Urf untuk Konservasi Hutan dan Ekosistem Lautan

Maqasid al-‘urf dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan kemaslahatan yang hendak dicapai oleh adat dan tradisi lokal.

Perambahan dan pembalakan hutan yang kian masif dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan cara pandang manusia terhadap alam. Ketika nilai-nilai kearifan lokal yang dahulu bersifat mitologis—seperti hutan terlarang, mata air suci, atau pohon keramat—ditinggalkan dan dianggap irasional, alam kehilangan “pelindung kulturalnya”.

Hutan yang dulu dijaga dengan rasa takut sekaligus hormat kini dipandang semata sebagai komoditas ekonomi.

Fenomena serupa juga terjadi di wilayah pesisir dan laut. Tradisi seperti larung sedekah laut, hari pantang melaut, atau larangan menangkap ikan di zona tertentu pada waktu tertentu, mulai ditinggalkan. Padahal, di balik ritual-ritual itu tersimpan mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut agar tidak dieksploitasi secara berlebihan.

Nilai-nilai kearifan lokal tersebut pada dasarnya mengandung spirit local wisdom yang dalam istilah konseptual dapat disebut sebagai tujuan-tujuan adat atau maqasid al-‘urf. Ia bukan sekadar cerita mitos atau kepercayaan irasional, melainkan sistem makna yang mengarahkan perilaku masyarakat agar selaras dengan daya dukung alam di sekitarnya.

Namun, masyarakat modern yang berpikir positifistik cenderung menilai realitas hanya dari apa yang empiris dan terukur. Akibatnya, dimensi simbolik dan etis dari kearifan lokal dianggap tidak relevan. Yang tersisa hanyalah logika untung-rugi jangka pendek, sementara pesan ekologis jangka panjang diabaikan.

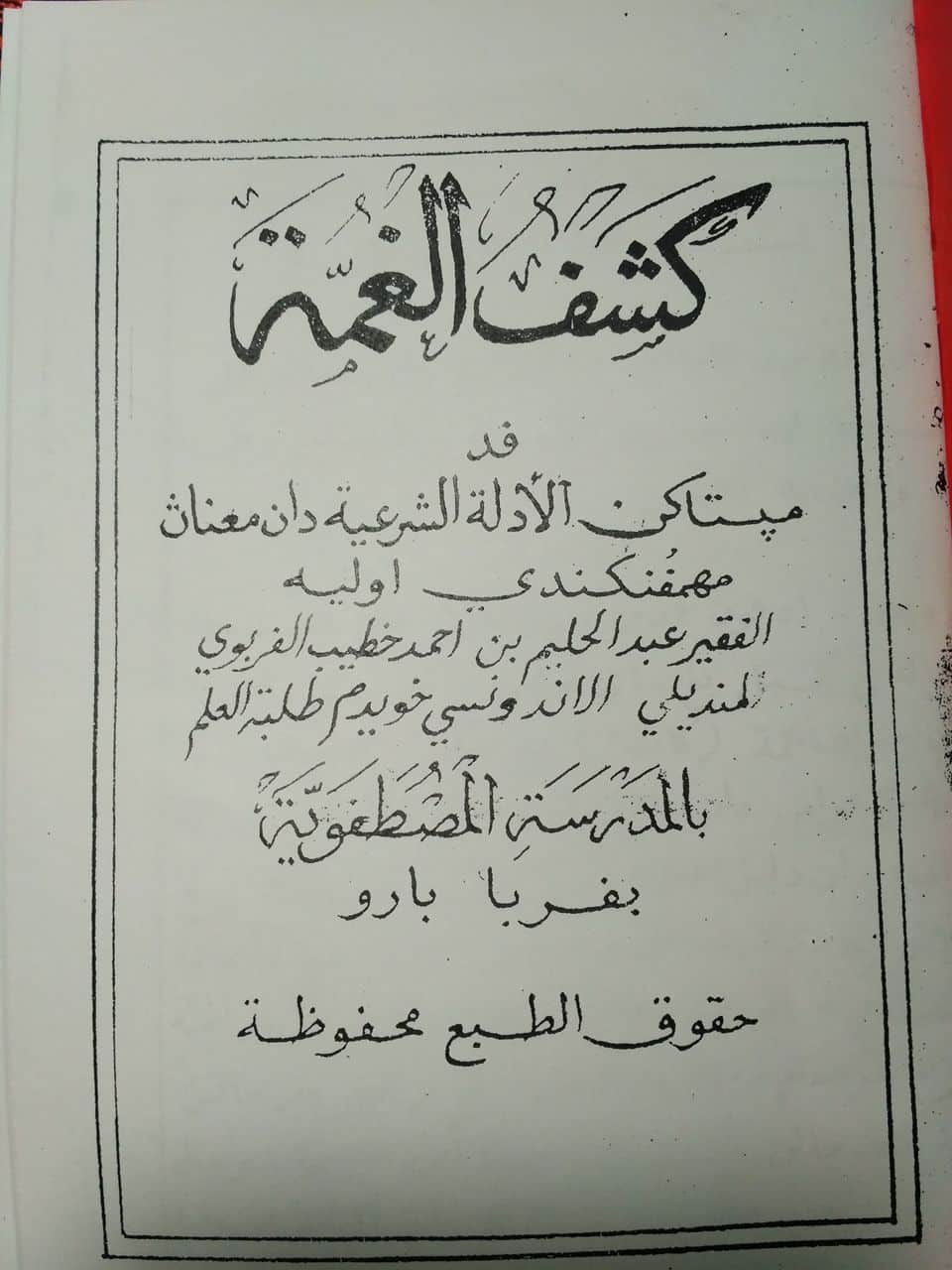

Ironisnya, doktrin agama juga tak jarang dijadikan legitimasi untuk melemahkan dan mengaburkan maqasid al-‘urf. Dengan dalih bertentangan dengan teks agama, praktik-praktik adat yang sebenarnya pro-lingkungan dicap sebagai bid‘ah, khurafat, atau bahkan syirik, tanpa upaya memahami substansi nilainya.

Padahal, teks-teks agama yang sering dijadikan hujjah dalam kasus ini masih bersifat gradual dan kontekstual. Sementara itu, maqasid al-‘urf justru mengandung pesan substantif ekologial masyarakat yang lahir dari pengalaman panjang berinteraksi dengan alam. Ia bekerja pada level praksis, bukan sekadar normatif.

Maqasid al-‘urf dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan kemaslahatan yang hendak dicapai oleh adat dan tradisi lokal. Tujuan ini berorientasi pada keberlangsungan hidup bersama, keharmonisan sosial, dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, maqasid al-‘urf sarat dengan nilai maslahat.

Dalam khazanah usul fiqh, dikenal konsep maslahat mursalat, yakni kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks, tetapi tidak pula ditolak olehnya. Maslahat jenis ini diterima selama sejalan dengan spirit umum syariat dan bertujuan menjaga kepentingan publik.

Bukankah konsep maslahat telah lama diterima sebagai pertimbangan hukum oleh para ulama? Banyak keputusan fiqh lahir dari pertimbangan kemaslahatan umat, terutama dalam persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan dalil tekstualnya secara langsung.

Oleh karena itu, maqasid al-‘urf dapat dijadikan hujjah untuk konservasi hutan. Larangan adat menebang pohon tertentu, pembatasan wilayah garapan, atau pengkeramatan kawasan hutan sejatinya berfungsi menjaga keseimbangan ekologis dan mencegah kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat luas.

Demikian pula dalam konteks ekosistem laut, maqasid al-‘urf hadir melalui tradisi pantang melaut, zonasi adat, dan ritual kolektif yang menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap laut. Semua itu mengandung kemaslahatan umum, baik bagi manusia maupun bagi keberlanjutan ekosistem.

Bahkan, maqasid al-‘urf dapat disejajarkan dengan konsep maqasid al-syariah karena sama-sama berorientasi pada kemaslahatan umum. Perbedaannya terletak pada level dan cakupannya: maqasid al-‘urf bersifat lokal dan kontekstual, sedangkan maqasid al-syariah bersifat universal dan normatif.

Dengan demikian, alih-alih dipertentangkan, maqasid al-‘urf dan ajaran agama seharusnya dibaca secara dialogis dan saling menguatkan. Integrasi keduanya dapat menjadi fondasi etis dan teologis yang kuat untuk konservasi hutan dan ekosistem laut, sekaligus menjawab tantangan ekologis zaman modern tanpa tercerabut dari akar budaya masyarakat.