Kapitil dan Puisi

Belakangan, diskusi ramai di media sosial tentang kosa kata baru lawan dari huruf kapital; yakni kapitil. Pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah sejak lama menjadi kritik dari era kolonial hingga sekarang.

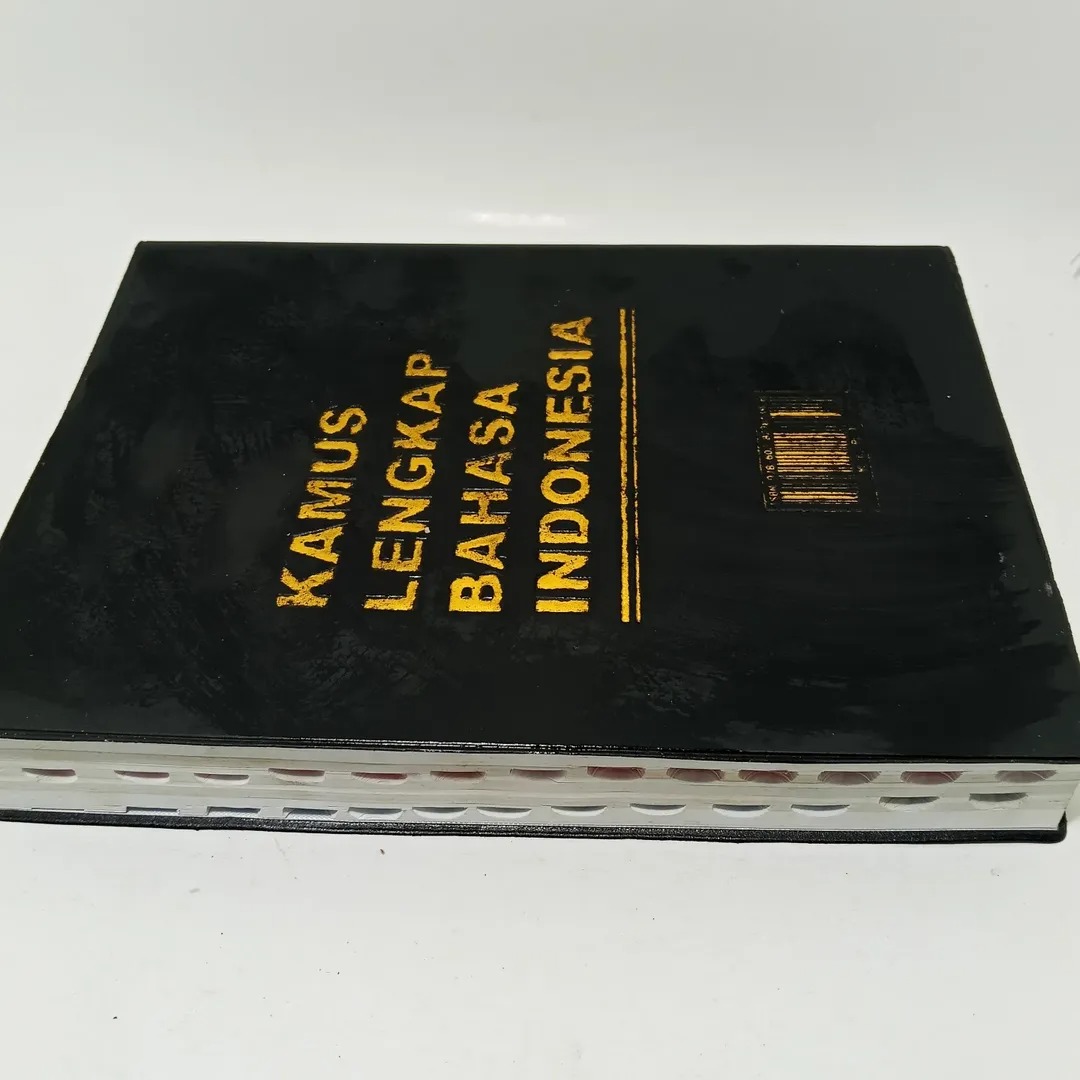

Orang-orang meributkan kata. Keributan itu mengartikan perhatian dan kebingungan. Kata dalam kamus dianggap “bermasalah”. Keributan tetap untuk kata, belum ada kemauan serius meributkan kamus-kamus. Pada saat keramaian tercipta di media sosial gara-gara kata, kamus ikut menjadi sasaran. Kita menduga keributan bakal lekas reda. Kita memilih tergoda meributkan kata (kapitil) dalam bahasa Indonesia atau iseng memikirkan tokoh, puisi, dan kamus?

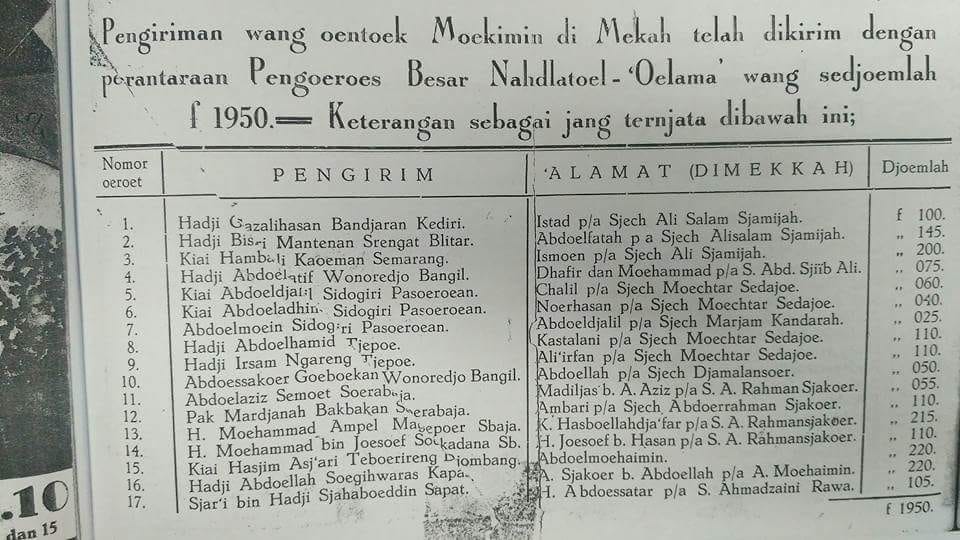

Nama lekas teringat: Sutan Takdir Alisjahbana. Di Indonesia, ia tercatat tokoh (paling) rajin menulis esai-esai mengenai bahasa Indonesia. Dulu, ia pun berani membuat buku tata bahasa. Tugas mulia disempurnakan dengan pembuatan kamus istilah (asing).

Kita ingin mengingat dan memuliakan Sutan Takdir Alisjahbana dengan mengutip pendapat-pendapat dalam memajukan bahasa Indonesia, sejak masa kolonial. Pada 1933, ia prihatin atas nasib bahasa Indonesia di sekolah-sekolah. Impian kemajuan bahasa itu terhalang oleh cara mengajar para guru dan penggunaan buku-buku pelajaran.

Pendapat masa lalu kita hadirkan lagi untuk “bersinggungan” dengan kapital dan kapitil mengingatkan pelajaran di sekolah dasar tentang lawan kata. Sutan Takdir Alisjahbana menjelaskan pengabaian pengajaran bahasa Indonesia berakibat murid-murid condong menggandrungi bahasa Belanda dan bahasa-bahasa asing. Kalimat-kalimat berlatar masa 1930-an kita baca kembali: “Bahasa jang membajangkan penghidoepan bangsa, jang mendjadi loekisan naik toeroennja, deras tenangnja aliran dan penghidoepan bangsa itoe, di sekolah mendjadi sesoeatoe jang bekoe, jang mati, jang tiada bergerak. Pengadjarannja jang menghamba kepada grammatika bahasa jang dipakai, ketika nenek mojang kita masih berdjalan kaki dan naik bidoek jang rapoeh itoe, mematikan segala minat kepada bahasa. Tjara mengadjarkan jang tiada bersemangat, jang semata-mata mengisi kepala dengan tiada memedoelikan semangat kanak-kanak, dalam segala hal mematikan kegembiraan kepada bahasa.”

Situasi diprihatinkan Sutan Takdir Alisjahbana masih berlaku pada masa Orde Baru. Pengajaran bahasa Indonesia jarang menggembirakan. Akibat paling tampak: orang-orang sering bingung dalam memasalahkan bahasa Indonesia. Mereka pun abai dengan beragam hal, dari ejaan sampai kata baku. Pada abad XXI, pengajaran bahasa Indonesia belum menimbulkan girang. Konon, murid-murid jemu dan malas saat mengalami hari-hari memuat jadwal pengajaran bahasa Indonesia. Kita bisa membuktikan keributan di media sosial gara-gara kapital dan kapitil. Keributan tak mengikutkan pengetahuan sejarah (bahasa Indonesia), leksikografi, dan tata bahasa. Orang-orang memilih menjadikan keributan itu “hiburan” dan ungkapan penasaran tanpa jawaban memuaskan.

Pada suatu masa, bahasa Indonesia ingin “diajarkan” melalui puisi. Ikhtiar agar terjadi pengalaman unik ketimbang selalu sibuk membuka halaman-halaman buku pelajaran. Puisi bisa menghibur dan mengajak orang-orang ikhlas merenung. Bahasa Indonesia menjadi tema terhindar dari buku pelajaran dan nilai dalam ujian.

Joko Pinurbo memberi puisi kepada pembaca agar merenung tentang bahasa Indonesia dan kamus. Puisi berjudul “Kamus Kecil” membuat kita tertawa. Larik-larik mengajak kita menggandrungi bahasa Indonesia, bukan mengabaikan atau merendahkan. Joko Pinurbo menulis: Saya dibesarkan oleh bahasa Indonesia/ yang pintar dan lucu walau kadang rumit/ dan membingungkan. Di puisi berjudul “Dongeng Puisi”, ia malah melibatkan Tuhan dalam memuliakan bahasa Indonesia. Kita membaca sebagai imajinasi: Saat itu bahasa Indonesia masih sangat muda/ dan pedoman ejaannya belum sempurna/ “Keren juga ini bahasa,” Tuhan berkata, “dapat/ membuat negeri yang rumit cantik pada waktunya.” Kita memilih tertawa ketimbang keributan. Joko Pinurbo tak bersama kita saat terjadi kebingungan dan kelucuan akibat kapitil. Keributan mutakhir mungkin segera bisa menjadi puisi meski tak selucu bila digubah Joko Pinurbo.

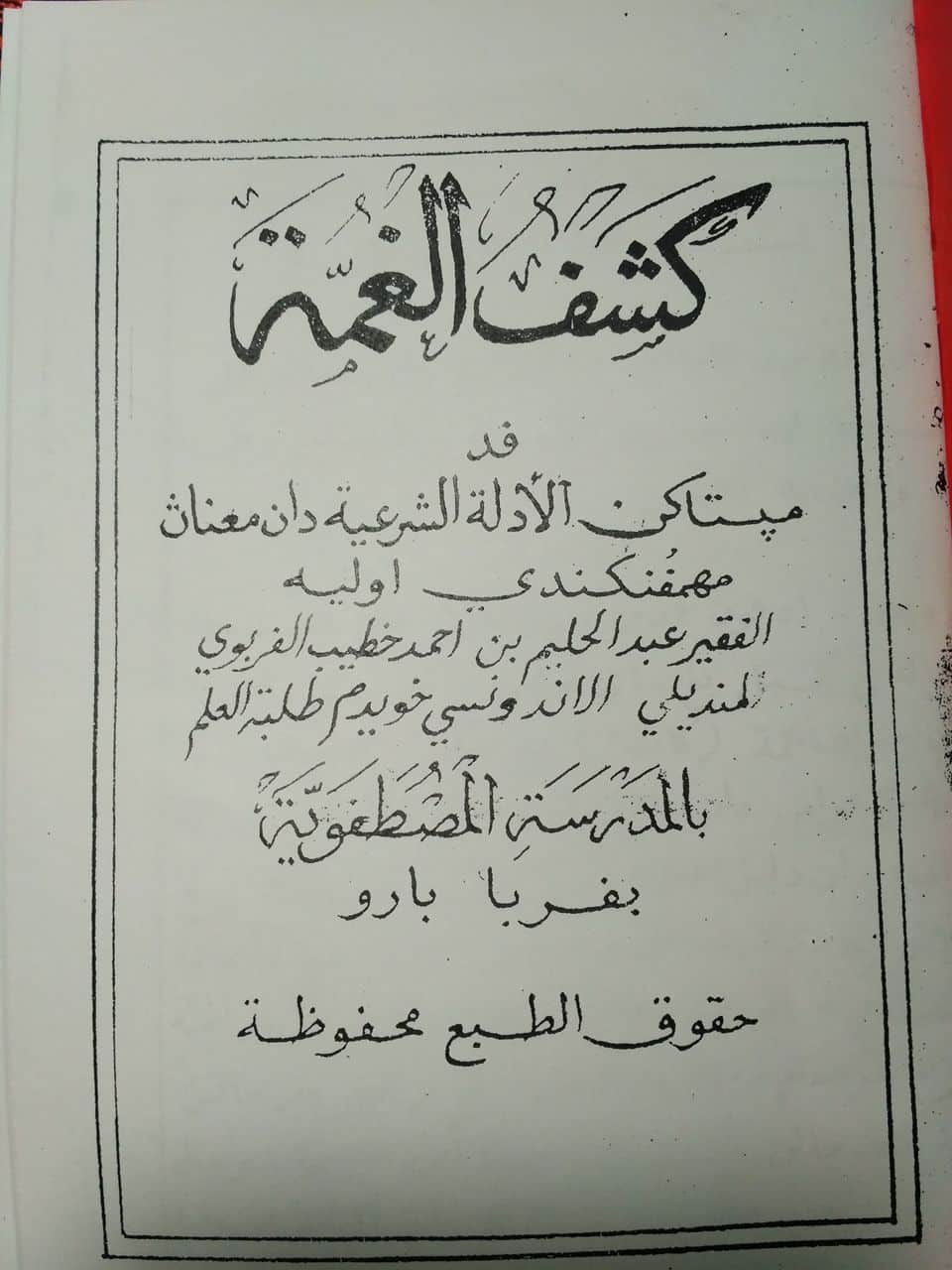

Kita menanti masalah kapitil dipuisikan oleh Hasan Aspahani. Di kesusastraan Indonesia, Hasan Aspahani terbukti bergairah dalam penulisan puisi-puisi tentang bahasa (Indonesia) dan kamus. Kita membuka lagi buku berjudul Telimpuh (2009). Buku itu mengajak pembaca merenungi kamus melalui puisi-puisi memasalahkan lema dan pengertian. Buku tak dimunculkan saat orang-orang meributkan kapitil.

Kita membaca puisi berjudul “Kamus Empat Kata Berhuruf Awal K, 1”. Pada saat menggubah puisi-puisi mengenai kamus, Hasan Aspahani belum memikirkan kapitil. Ia menulis: KIMKA: Jelas ia bukan untuk membalut luka, padahal tetes/ darah ini terus saja, minta dibebat minta diseka. Ia/ jelas bukan untuk menghapus air mata, padahal tangis/ ini mungkin saja bisa terseka oleh wangi tubuhmu yang/ kubayangkan ada pada halus seratnya yang berbunga-bunga. Hasan Aspahani memiliki keistimewaan. Penulisan lema dalam puisi menggunakan huruf kapital semua.

Pada bait berbeda, kita terus merenung: KIRANA: Aku hanya berharap ada terang yang datang. Mungkin bukan/ dari sinar tubuhmu, bukan cahaya matamu. Sebab aku tak berharap/ lagi, sejak kelam mataku bisa membaca setiap nestapa dalam/ gelap yang paling hitam, dalam hitam yang paling pekat. Aku/ hanya berharap ada terang yang datang, pecah dalam kelopak,/ ketika kubuka dan kupejamkan mata. Ia memberi pengertian untuk “kirana”, berbeda dampak dari lagu dibawakan Dewa 19. Kita mungkin bisa menikmati bait itu sambil mendengarkan lagu berjudul “Kirana”.

Kita menanti Hasan Aspahani menggubah puisi mengenai kapital dan kapitil. Puisi menghibur, bukan puisi membuat pembaca bersedih. Puisi bukan bentuk tulisan penting dalam pengajaran bahasa Indonesia di sekolah. Guru-guru mungkin kesulitan saat menjelaskan bahasa Indonesia melalui puisi.

Keributan mengenai kapital dan kapitil mengingatkan kita tentang pengaruh bahasa-bahasa asing. “Kapital” itu berasal dari bahasa asing, bukan bahasa Jawa atau Sunda. Pada saat mengajarkan bahasa Indonesia di SD, guru mungkin tak sadar telah mengajak murid-murid memuliakan kata-kata dari bahasa asing. Murid SD diajari menulis menggunakan huruf kapital, belum kebablasan diajak berdebat “kapitalisme”. Para mahasiswa mungkin tak lagi terlalu pusing memikirkan huruf kapital saat mereka mengerti nasib Indonesia ditentukan kapitalisme. Kita belum rampung memikirkan kapital, tiba-tiba perdebatan sengit gara-gara kapitil.

Kita tak ingin pusing memikirkan kapital dan kapitil. Kita memilih menikmati puisi-puisi gubahan Joko Pinurbo dan Hasan Aspahani agar terhibur sejenak. Masalah-masalah bahasa Indonesia dan kamus terasa unik saat dihadirkan dalam puisi ketimbang buku pelajaran.

Di akhir, kita mengutip keterangan Alif Danya Munsyi: “Bahwa, ya, sangat banyak lema-ibarat 9 dari 10-dalam bahasa Indonesia yang melintas ke sini dari bahasa-bahasa asing dengan cara yang khas, alih-alih, istimewa dan bahkan lucu.” Kita diingatkan tentang kapital, sebelum menganggap “kapitil” itu lucu. Begitu.