Kamus Bahasa: Kapan Bahasa Indonesia Mati?

Sekuat apa bangsa ini melestarikan bahasa Ibu, yaitu bahasa Indonesia? Sekuat apa kita mendidik anak-anak kita, generasi penerus bangsa dengan kamus bahasa?

Tas sekolah itu berisi benda-benda memberatkan. Di hitungan ratusan hari, tas berada di tubuh anak berpredikat murid. Tas bergerak dari rumah ke sekolah. Tas ditaruh di atas lantai. Tas ikut duduk di kursi. Tas menandai belajar menggunakan buku pelajaran, buku tulis, penggaris, pensil, dan lain-lain. Di tas, murid-murid pun menaruh uang, jajanan, dan mainan.

Sekian tahun, tas ikut membentuk biografi anak dan remaja. Ia mengerti hari-hari belajar memerlukan tas sebagai wadah. Kepala pun menjadi wadah ilmu-ilmu. Hari demi hari, hidup bertambah berat meski hak meraih girang dan hiburan tetap bisa terpenuhi. Tas dan sekolah itu rutinitas ditentukan rajin, nilai, patuh, rapi, dan lain-lain.

Adegan memasukkan buku-buku pelajaran dalam tas mirip “ritual” mengandung derita ketimbang sukacita. Buku-buku pelajaran sering dianggap mengandung ilmu tapi mudah memberi siksa, bosan, kecewa, jengkel, dan marah. Buku-buku tulis biasa “meminta” untuk ditulisi demi mengerti pelajaran-pelajaran disampaikan guru dan tugas-tugas menuntut dijawab. Kita sedang bernostalgia murid berurusan tas pada masa 1980-an dan 1990-an.

Apakah tas pernah berisi buku dinamakan kamus? Dulu, murid-murid kadang membawa kamus saat pelajaran bahasa Inggris. Kita mengingat itu Kamus Inggris-Indonesia terbitan Gramedia atau kamus bersampul warna hitam terbitan Bandung. Ada murid-murid mengaku tak mampu membeli kamus tebal dan mahal. Mereka memilih membawa kamus berukuran kecil dan tak terlalu tebal. Benda itu disebut “kamus saku” atau “kamus bohong” gara-gara pencantuman 1 miliar kata dan “paling lengkap”. Kamus dalam tas menjadikan murid agak tenang bila mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Konon, belajar tanpa kamus bisa tersesat dan termangu.

Murid tanpa kamus berarti ikhlas terdampak pusing, malu, dan bingung. Pada suatu masa, kamus terlalu penting dalam pelajaran-pelajaran bahasa. Kita mengingat itu pelajaran bahasa Inggris.

Di novel berjudul English (2013) gubahan Wang Gang, kita berimajinasi murid-murid di desa masuk dalam peta China belajar bahasa Inggris. Mereka terpukau buku tebal disebut kamus. Melihat saja bikin kagum. Mereka ingin memegang dan membuka halaman-halaman kamus. Buku tebal mengandung keajaiban itu milik guru. Murid masih mustahil memiliki kamus. Kepemilikan ditentukan uang dan derajat ilmu.

Di Indonesia, murid-murid tak terlalu sulit sebagai pemilik kamus Inggris-Indonesia. Mereka biasa memilih edisi tebal, tipis, atau kecil. Mereka boleh membeli asli atau bajakan. Sekian murid kadang meminjam saja dari teman, kakak, atau tetangan. Kamus masuk tas mengabarkan belajar bahasa dan ilmu-ilmu lain memerlukan lembaran-lembaran memuat lema dan pengertian.

Apakah murid-murid di Indonesia terbiasa memasukkan kamus bahasa Indonesia dalam tas? Kamus bahasa Indonesia dianggap tidak terlalu penting bagi murid saat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Murid memastikan bahasa Indonesia tak sesulit bahasa Inggris. Kamus bukan benda wajib masuk tas atau dibuka di atas meja.

Kita berimajinasi murid-murid masa lalu masih mendingan bila menggunakan Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS Poerwadarminta. Kamus itu tebal dan berat. Murid mungkin tak membawa dalam tas tapi memiliki keinginan mengetahui segala hal dengan membuka kamus tersedia di atas meja guru atau tersimpan di perpustakaan. Pada masa berbeda, ingatan mereka mengarah Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) terbitan pemerintah. Sebutan itu makin merepotkan jika memasukkan kamus dalam tas. Buku berukuran besar dan berat bila dibawa oleh anak atau remaja. Mereka mengira itu buku terberat.

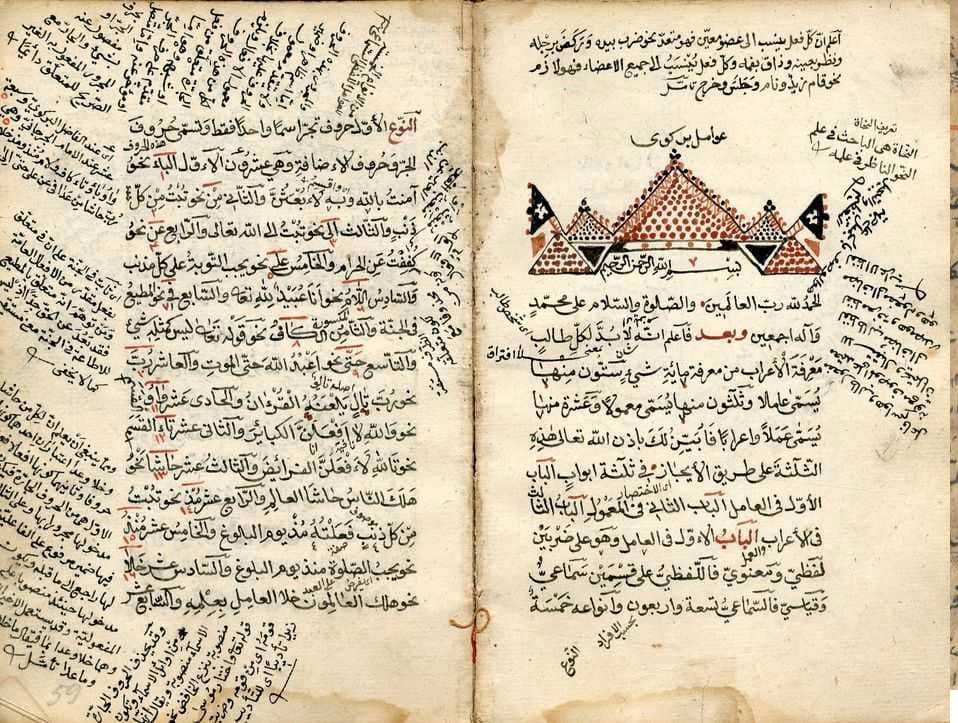

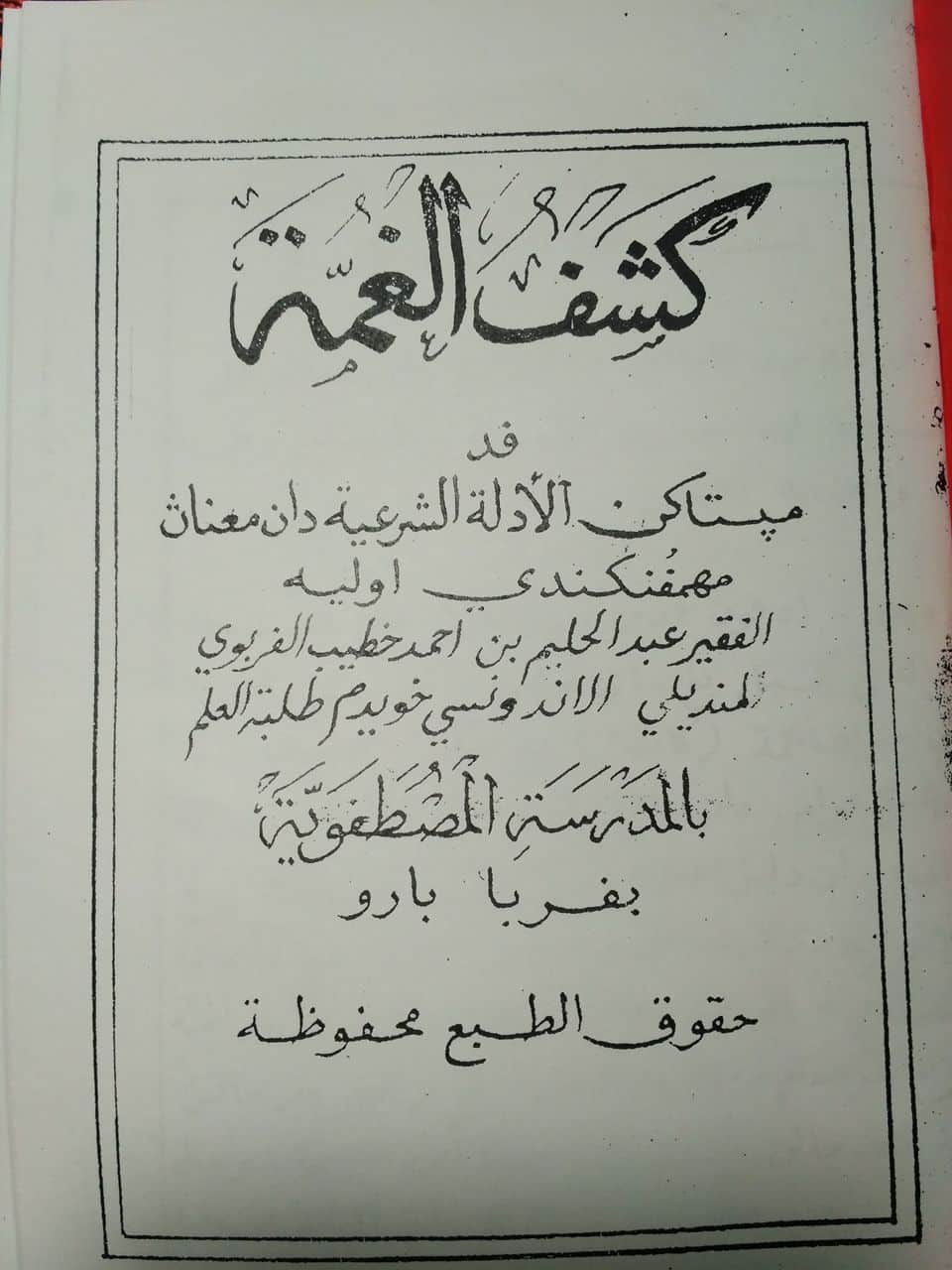

Kita tak boleh mengabaikan jika dulu ada murid berani membawa kamus dalam tas. Kamus itu digunakan berbarengan usaha belajar di sekolah dan perkembangan bahasa Indonesia masa 1950-an. Murid tak cuma mengenal Kamus Umum Bahasa Indonesia, terbit awal 1952. Kamus lama digunakan murid masa lalu berjudul Kamus Besar Bahasa Indonesia (1951) susunan Hassan Noel Arifin. Kamus lebih tua dari kamus susunan Poerwadarminta. Murid-murid justru paling mudah mengingat Kamus Umum Bahasa Indonesia ketimbang Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Siapa mengenal Hassan Noel Arifin? Nama itu milik sedikit orang di masa lalu saja. Kita mengingat dan menghormati dengan membaca penjelasan kecil mengenai kemauan besar mengadakan kamus. Hassan Noel Arifin menerangkan:

“Pada masa kamus ini disusun – semendjak awal pendudukan Djepang hingga kepada achir pendjadjahan Belanda – perkembangan bahasa Indonesia berlangsung terus. Istilah jang sudah mati, hidup kembali. Kata-kata jang djarang dipergunakan mendjadi lazim. Tjara menamai dan kata-kata madjemuk tumbuh menurut kehendak dan keperluan djaman. Kita-kata daerah membandjir kedalam pergaulan ramai. Tiap-tiap daerah ada persembahannja sendiri-sendiri untuk memperkaja bahasa kesatuan.”

Pada saat arus revolusi dianggap makin membesar, bahasa Indonesia ikut berperan dalam merangsang orang-orang menjadi Indonesia. Bahasa itu pemuliaan dan pemajuan Indonesia. Sekolah menjadi tempat penting dalam menggerakkan bahasa Indonesia. Di sekolah, guru-guru mengajar menggunakan bahasa Indonesia. Di pengajaran, mereka memerlukan kamus-kamus untuk “kepastian” pengertian dan kesadaran tentang kata atau istilah dalam bahasa Indonesia terus bertambah. Kita mengenang Kamus Besar Bahasa Indonesia (1951) dan Kamus Umum Bahasa Indonesia (1952) dipentingkan di jagat pendidikan, terutama tergunakan di sekolah-sekolah.

Pada abad XXI, bahasa Indonesia terus berkembang meski orang-orang sempat berpendapat “buruk”. Mereka mengira bahasa Indonesia “minder”, “keok”, dan “apes”. Pesona bahasa Indonesia memudar saat bahasa Inggris makin berkuasa di dunia. Pengajaran bahasa Indonesia terus diselenggarakan dengan sekian “keterbatasan” dan “kewalahan”. Kamus-kamus tetap diperlukan tanpa harus berwujud cetak. Murid-murid belajar di sekolah tetap mengakui peran kamus dalam perkembangan bahasa Indonesia dan semaian ilmu-ilmu. Mereka tak ada kewajiban membawa kamus-kamus bahasa Indonesia dalam tas. Kamus bisa dibuka di ponsel. Kamus tak lagi benda berat.

Pada 2018, pemerintah masih bertanggung jawab dalam pemgadaan kamus-kamus. Persembahan terpenting Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima. Kita ingatkan bahwa kamus itu bukan susunan Hassan Noel Arifin.

Pada masa Orde Baru, pemerintah membentuk tim (besar) bertugas membuat Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988). Konon, Kamus Umum Bahasa Indonesia (1952) menjadi rujukan penting. Kamus Besar Bahasa Indonesia (1951) digunakan sebagau rujukan meski bukan utama. Nama digunakan dalam kerja besar pemerintah itu sama. Kita diharapkan mulai menginsafi ada dua jenis Kamus Besar Bahasa Indonesia, beda masa dan pembuat.

Dadang Sunandar (2016) menerangkan tentang pembuatan dan penerbitan Kamus Besar Bahasa Indonesia berlatar abad XXI:

“Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa pengaruh yang sangat besar dalam segala hal, termasuk penyusunan kamus. Penyusunan kamus yang semula dilakukan dengan cara mengumpulkan kata-kata baru dari buku cetakan dan ditulis kembali dalam kartu-kartu kecil (slip) yang kemudian diurutkan secara alfabetis telah mulai ditinggalkan, Sumber-sumber tertulis dalam bentuk cetakan tersebut sudha mulai digantikan dengan sumber-sumber yang tersedia dalm situs atau laman yang dapat diakses melalui internet. Penggunaan slip juga mulai bergeser ke dalam bentuk data digital yang dapat diproses secara cepat dan langsung. Perkembangan teknologi informasi telah membawa banyak kemudahan.”

Keterangan itu “benar” tapi orang-orang masih berurusan dengan kamus-kamus cetak masa lalu mengaku kehilangan “keramat”. Kamus-kamus silam mengisahkan tokoh-tokoh disebut leksikograf dalam babak-babak dramatis dan mengharukan. Kamus dibuat dengan segala lelah dan “keajaiban”.

Kini, pembuatan kamus memang mudah saat orang-orang pun “menggampangkan” untuk membuka kamus sekadar edisi daring, bukan edisi cetak.

Pada 2025, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengadakan (lanjutan) Kamus Masuk Sekolah. Program itu telah terselenggara sekian tahun lalu. Murid-murid diperkenalkan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pihak pemerintah mengabarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah masuk dalam edisi keenam. Kamus diharapkan menjadi sumber referensi penting bagi murid-murid untuk mengenal kata (baku) dan kemampuan mengungkapkan segala pemikiran melalui bahasa Indonesia.

Kebijakan itu diadakan saat kamus tak harus lagi wujud cetak. Murid-murid tak perlu kelelahan membawa kamus dengan berat melebihi 1 kilogram. Mereka dimudahkan dalam mengetahui kamus melalui edisi daring. Tas sudah berat dengan buku-buku pelajaran dan buku-buku tulis tak perlu ditambahi lagi kamus-kamus (cetak). Murid-murid dalam “zaman mudah” tapi tanpa janji bakal makin girang belajar bahasa Indonesia dan menghormati kamus-kamus.

Pada babak pertumbuhan bahasa Indonesia abad XXI di media sosial, urusan kata dan pengertian agak terabaikan asal terjadi penerimaan pelbagai pihak. Bahasa Indonesia bukan lagi bahasa bersumber atau ditentukan dari kamus-kamus. Bahasa Indonesia tampak hidup di luar tas dan bertumbuh di gawai meski ada khawatir bahasa itu tanpa gairah. Bahasa Indonesia belum mau mati tapi kehadiran dalam beragam peristiwa justru mulai memberi sejenis obituari untuk kamus-kamus dari masa lalu. Jadi, cukup masuk akal jika ada pertanyaan “Kapan bahasa Indonesia mati?” sebagai peringatan keras! Begitu.