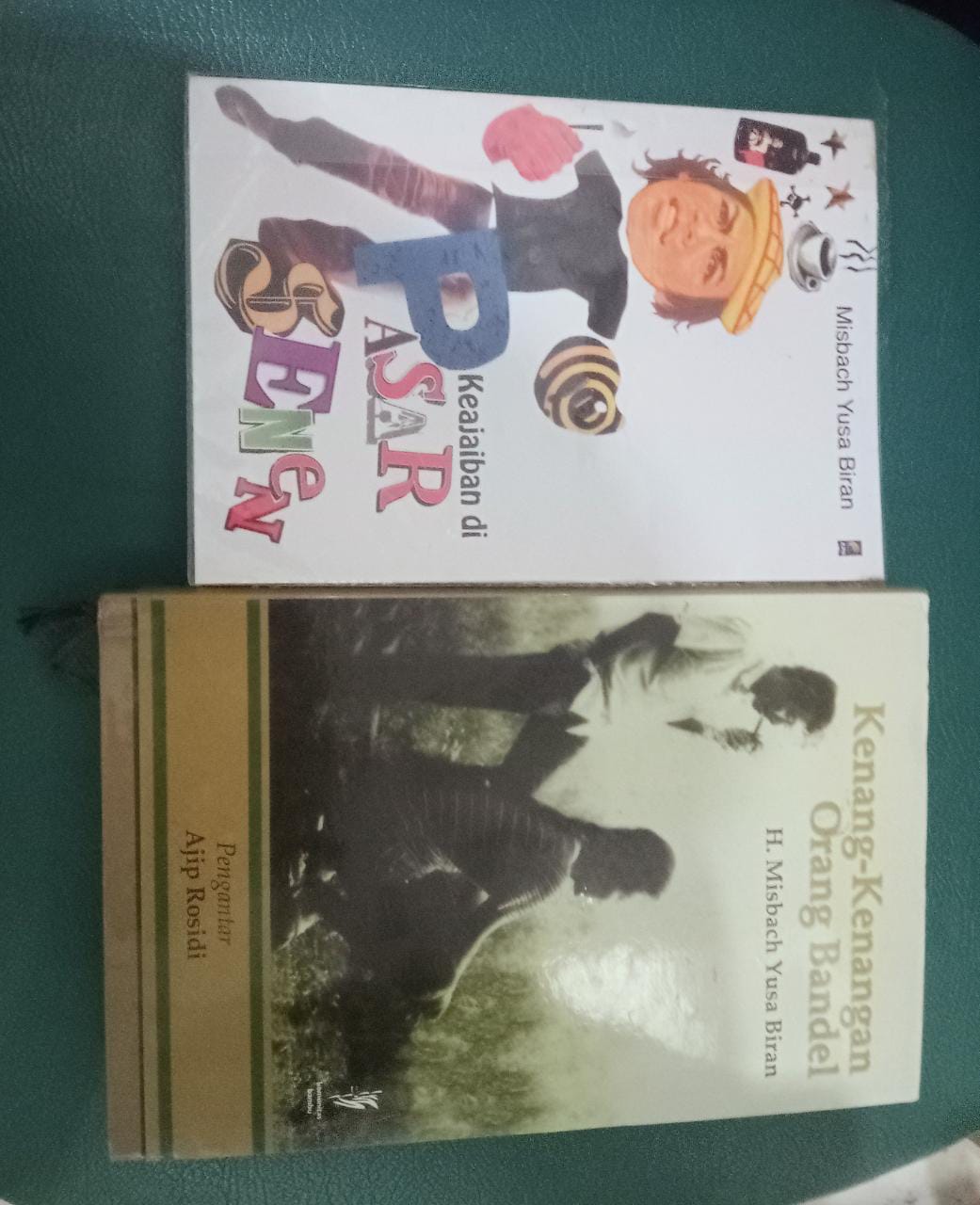

Dua Buku Misbach Yusa Biran: Kelakar dan Kejutan dalam Masa Sulit

Misbach adalah penulis yang acapkali membuat kesal, namun juga humoris dan jeli. Kacamata humor Misbach membuat yang absurd alias tidak masuk akal tidaklah menjadi berat, melainkan lucu.

Nama Misbach lekat dengan pergerakan di masa kolonial. Agama dan komunisme identik dengan nama lengkap Haji Misbach. Pada masa awal pergerakan nasional, ia menggarap lapisan bawah masyarakat Surakarta. Namun perjuangannya berakhir nahas. Ia ditangkap oleh pemerintah kolonial. Kendati begitu, generasi berikutnya terus mereguk inspirasi dari pergerakan yang ia mulai.

Di kamp Boven Digoel, Papua ada seorang tahanan yang terpikat dengan Haji Misbach. Ia adalah Ayun Sabiran, seorang bekas penggerak kelompok pelajar revolusioner dari Padang Panjang. Ayun Sabiran menikah dengan anak seorang tokoh pergerakan dari Banten bernama Salihun. Anak pertamanya diberi nama Misbach, terinspirasi dari nama tokoh pergerakan yang mengusung pesan-pesan Islam dan Marxisme di Kota Surakarta.

Misbach Yusa Biran kemudian menjadi seorang tokoh film lintas zaman di Indonesia. Namun, sebelum itu ia pernah menulis sebuah kumpulan cerita pendek berjudul ”Keajaiban di Pasar Senen”. Naskah itu memotret pergaulan para seniman di Pasar Senen. Komedi melimpah di naskah itu. Sekian dialog terjalin menyuguhkan tawa pembaca.

Di antara tawa dan anekdot, Misbach juga merekam persoalan ekonomi di masa itu. Latar belakang naskahnya terjadi pada 1950-an. Kemerdekaan baru seumur jagung. Ekonomi Indonesia di masa itu sedang dalam fase membangun. Sementara, seniman bukanlah sebuah profesi yang mentereng. Mereka yang berkumpul di Pasar Senen acapkali diceritakan tengah terlunta-lunta kehabisan uang.

Salah satu cerpen berjudul ”Nasihat untuk Para Seniman” meleburkan tawa dalam kesulitan ekonomi. Cerpen itu mengisahkan seorang seniman bernama Rusli, teman si tokoh aku yang sedang menempuh jalan pedang sebagai seniman. Tokoh aku mengeluh ia harus menjamin rokok, beli pita mesik ketik, dan aspro. Keluhan itu dibarengi sebuah keprihatinan, ”Tak apa sungguh tak apa kalau masih ada. Tapi dia harus menjamin hidupnya sendiri. Bagaimana nanti kalau saya mati?”

Tokoh aku lantas mendorong kawannya menulis cerita pendek. Akan tetapi ia terkejut oleh proses kreatif Rusli. Sahabatnya itu membutuhkan lima hari untuk menulis satu cerita pendek. ”Sebenarnya tidak perlu, tapi kalau kutunda buyar lagi idenya. Sudah lima hari aku cernakan dalam kepala,” keluh Rusli. Tokoh aku pun seperti terkesima dan memberi penekanan, ”Lima hari, bisik saya dalam hati. Lima hari satu cerita pendek.”

Si tokoh aku melanjutkan ceritanya. Rusli ia kenalkan pada salah satu kenalan yang dirasa bisa memberikan pekerjaan. Kenalan tokoh aku disebut sebagai bapak kebudayaan. Bapak kebudayaan lantas bertanya pada Rusli, ”berapa honorarium, sebuah cerita pendek? Dapat empat ratus? ”Tidak sampai,” timpal Rusli. Rusli pun memberi penjelasan lebih terang, ”Majalah-majalah sekarang oplahnya kecil, terutama majalah kesusasteraan.”

Dialog itu memberi gambaran bagaimana industri media menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pengarang. Namun, dikatakan bahwa media sedang mengalami masa sulit. Tidak semua bisa memberi honorarium yang layak. Kualitas hidup para pengarang dipertaruhkan dengan produktivitas tulisan yang termuat di media.

Bapak kebudayaan lantas memberikan siasat bertahan hidup, ”Saya tidak bisa menduga berapa biaya hidup seniman sebulannya, entah tiga atau empat ribu. Akan tetapi biasanya seniman itu irit, taruhlah dua ribu. Maka mulailah dengan mengumpulkan nama-nama majalah serta mingguan yang memuat cerita pendek. Maka kalau semua penerbitan itu sekaligus Saudara kirimi cerita pendek dan memuatnya, artinya Saudara akan menerima honorarium sepuluh kali, tujuh puluh lima rupiah, berarti tujuh ratus lima pu...”

Saran bapak kebudayaan itu terbayang dalam gambaran tokoh aku. Ia berhitung jumlah yang ia dapat dengan jurus tadi. ”Enam ribu sama dengan harga sebuah scooter vespa.” Namun Rusli tampak tak terima dengan saran tersebut. Tatkala undur diri dari bapak kebudayaan ia mengumpat, ”enak saja, empat puluh karangan sebulan,” rutuk si Rusli.

Harga sebuah produktivitas tidak sepadan dengan proses kreatif Rusli. Rusli tidak bisa menerima perhitungan tersebut. Ia menolak cara kerjanya bisa diperlakukan sama seperti pekerja pabrik. Rusli seakan menampik kenyataan bahwa ia merupakan sekrup kecil dari industri media di masa itu.

Cerpen ini merupakan satu dari sekian karangan Misbach Yusa Biran yang memadukan antara tawa dan persoalan ekonomi. Cerpen lainnya juga memuat hal senada. Tidak ada gelak tawa yang tertulis jelas dalam cerita-cerita itu. Namun garansi tawa bagi pembaca terjamin, meski tak secara gamblang disampaikan oleh penulis.

Selain itu dalam buku memoarnya berjudul, “Kenang-Kenangan Orang Bandel” Misbach Yusa Biran mengaku menulis dengan cara-cara renyah. Ia menujukan penulisan buku itu untuk keluarganya. Dalam pendahuluan, ia mengaku tak ingin tulisannya dibaca secara serius.

Pendahuluan tertulis dan menjamin pembaca akan dibuat jengkel. ”Hal itu mungkin akan membuat Anda jengkel membacanya, tapi penjelasan itu penting untuk anak-cucu saya. Apalagi karena sekarang segalanya berjalan serba cepat dan sulit mendapatkan catatan yang bisa menjelaskan,” tulisnya.

Kendati mengaku tulisannya dibuat ringan, ia menyajikan bab pertama memoarnya dengan tema serius, ”Turunan Pemberontak”. Bab pertama memoarnya menjelaskan ayah ibunya, Salihun yang merantau dari Cawang, Jakarta Timur ke Rangkasbitung demi mencari penghidupan yang lebih layak. Dari pusat perdagangan dan pemerintahan, Batavia, kakeknya justru merantau ke daerah yang jauh lebih sepi.

Misbach juga mengenang kelas dan status sosial kakeknya. Menurut Misbach, pekerjaan kakeknya sebagai tukang sol sepatu bukan profesi mentereng. Akan tetapi tukang sol sepatu dibutuhkan orang-orang terpandang. Sebab, sepatu adalah salah satu barang untuk lapisan masyarakat elit di Rangkasbitung. ”Tetapi status sosial tukang sol dulu raasanya agak sedikit lebih tinggi karen waktu itu rata-rata pribumi hidupnya miskin," tulisnya.

Ayah Misbach Yusa Biran, adalah seorang tokoh pergerakan dari Sumatera. Bahkan Misbach sendiri menulis profil ayahnya dalam buku itu sebagai ”Komunis Padang Panjang”. Latar belakang ideologis itu memungkinkan ayahnya mendalami kiprah pergerakan Haji Misbach. Maka, saat Misbach Yusa Biran lahir, Ayun menggunakan nama tokoh pergerakan Surakarta itu.

Akan tetapi, saat anaknya dinamai demikian, ibunya merespons berbeda. Kendati ibunya juga memiliki darah turunan seorang tokoh pergerakan dari Banten, ia tidak begitu antusias dengan nama Misbach. Alasan ayahnya menamai Misbach adalah agar anaknya kelak bisa menjadi pejuang dan bisa naik haji. Ibunya tergelak dan tertawa, ”Dengan ekonomi mereka saat itu adalah amat lucu mengharapkan anaknya bisa membiayai pergi haji,” kelahiran Misbach Yusa Biran diwarnai oleh kelakar dari ibunya sendiri.

Penggalan biografi itu juga menjelaskan pendekatan Misbach Yusa Biran dalam menulis. Pengakuan dalam pendahuluan buku memuat amatan sosial dan ekonomi di tulisan. Amatan itu melebur dan terselip secara samar. Ia berada di antara jalinan cerita dan menyuguhkan gelak tawa pembaca.

Misbach adalah penulis yang acapkali membuat kesal, namun juga humoris dan jeli melihat persoalan ekonomi. Pembaca boleh berasumsi banyak hal terhadap tulisannya, tapi ia gemar membuat kejutan. Kejutan itu mendapat pengesahan dari Seno Gumira Ajidarma dalam pendahuluan buku ”Keajaiban di Pasar Senen”. Dalam pendahuluan itu, Seno mengutarakan bahwa Misbach memang absurd.”Kacamata humor Misbach membuat yang absurd alias tidak masuk akal tidaklah menjadi berat, melainkan lucu,” tulis Seno.