Pemaknaan peristiwa sastra turut ditentukan oleh peristiwa-peristiwa terdahulu. Di Pesantren Tebuireng, Jombang, 2-4 Desember 2022, Lesbumi Jawa Timur mengadakan simposium “sastra pesantren”. konon, peristiwa itu sudah diawali dengan seminar bertema “sastra pesantren” di Surabaya. Peristiwa-

peristiwa itu teringat untuk menantikan ada peristiwa-peristiwa baru sebagai

“sambungan” atau “patahan”.

Konon, pemaknaan peristiwa-peristiwa itu terjadi di media sosial dengan debat segala arah. Pemaknaan pun terjadi di warung kopi atau serambi rumah bagi orang-orang masih berpikiran “sastra pesantren”. Pemaknaan dengan kata-kata disaingi keramaian mengunggah foto-foto (sendiri atau bersama) selama mengikuti seminar dan simposium. Pada abad XXI, peristiwa sastra di Indonesia

terbukti menghasilkan ribuan foto tapi tak ada janji menghasilkan ratusan tulisan.

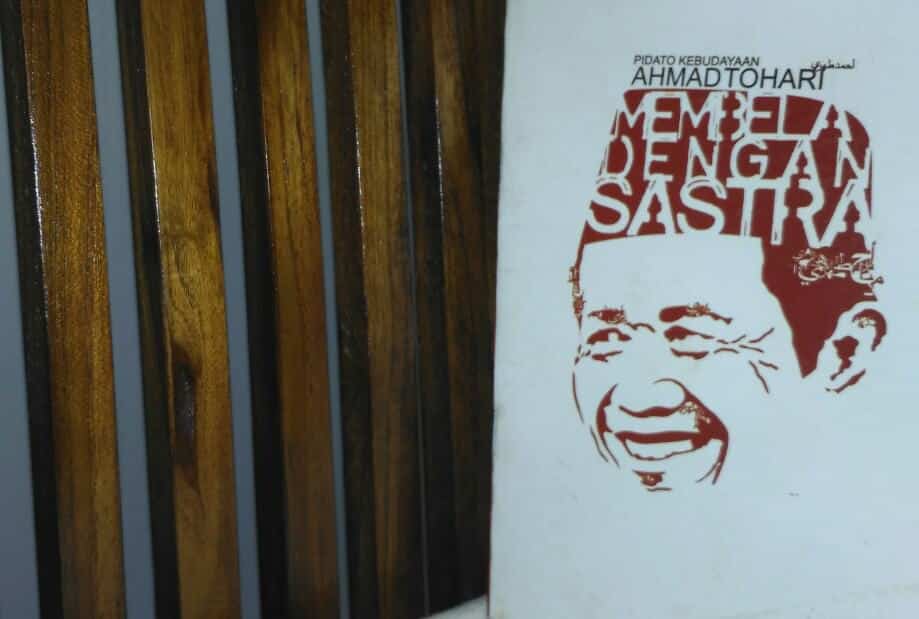

Pada 22 Oktober 2022, Balai Bahasa (Jawa Tengah) mengadakan acara pemberian penghargaan Prasidatama di UIN Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Di ruangan, sosok santun itu duduk menikmati pidato dan pentas seni. Penampilan sederhana untuk pengarang besar di Indonesia. Ia memilih bertopi, bukan

berpeci. Sosok bernama Ahmad Tohari. Di acara, ia menjadi tamu istimewa untuk

membenarkan bobot acara berurusan bahasa dan sastra. Acara selesai dengan

lelah dan hujan, sosok itu disibukkan oleh para pengarang minta foto bersama.

Sekian menit atau jam, foto para pengarang dan Ahmad Tohari beredar di media sosial. Peristiwa sastra memang menerbitkan ratusan foto dengan keterangan-keterangan pendek. Foto-foto belum mengajak orang-orang bermain

ingatan atau memberi tanggapan berupa tulisan 1-5 halaman. Orang-orang mengerti bila Ahmad Tohari itu pengarang tenar. Ia bakal selalu teringat dengan Ronggeng Dukuh Paruk. Pengenalan dicukupkan singkat, tak ada bujukan-bujukan untuk terus membicarakan sosok mengikuti beragam tema.

Di Pesantren Tebuireng, Jombang, Ahmad Tohari tak ada di ruangan simposium. Sekian pembicara menghadirkan sebagai nama dan novel. Penjelasan agak panjang tapi disisipi keraguan untuk menaruh novel-novel

gubahan Ahmad Tohari dalam arus “sastra pesantren” atau turut dalam selera

dicap “sastra pesantren”. Pada 2022, Ahmad Tohari masih mendapat perhatian

tanpa ada tuntutan agar muncul “suara” atau “tulisan” menanggapi “sastra pesantren. Di Purwokerto, Ahmad Tohari sempat berbisik tentang usia. Kita diminta mengaitkan usia dan sastra. Ia mengaku tak lagi menulis (cerita pendek atau novel). Kita justru mau repot untuk menghubungkan persembahan sastra

dari Ahmad Tohari dan “sastra pesantren”.

Di buku berjudul Sastra dan Budaya Islam Nusantara (1998), kita menemukan esai buatan Ahmad Tohari berjudul “Sastra Pesantren, Sastra Dakwah”. Semula, tulisan disampaikan dalam seminar nasional di IAIN Sunan

Kalijaga, 1997. Tulisan hadir dalam peristiwa sastra.

Ia mengawali dengan paragraf tanpa kepastian: “‘Sastra pesantren’ adalah

istilah baru yang mungkin dimaksudkan untuk menyebut karya sastra yang hidup

dan diciptakan oleh kalangan pesantren, atau karya sastra yang bermuatan misi

dakwah. apabila pembatasan ini benar, maka sastra pesantren sesungguhnya sudah hadir sejak masuknya Islam di Indonesia sekitar abad ke-12, sekaligus merupakan bagian tak terpisahkan dari sastra Indonesia.” Penelusuran terlalu jauh untuk “memastikan” sastra (di) pesantren. Sejarah sastra (di) Indonesia

dianjurkan menaruh babak terlama melatari kemunculan “sastra pesantren”.

Di buku-buku sejarah sastra Indonesia diajarkan di sekolah dan perguruan

tinggi, kita tak menemukan ada masa atau masalah “sastra pesantren”. Kita

mungkin belum ada kemauan memikirkan “sastra pesantren” saat membuka

buku-buku susunan A Teeuw, Ajip Rosidi, atau Bakri Siregar. Godaan-godaan mungkin bermunculan dengan tulisan-tulisan dibuat Goenawan Mohamad, Abdul Hadi WM, Kuntowijoyo, Jamal D Rahman, dan lain-lain. Jarak waktu dalam penghadiran masalah “sastra pesantren” menentukan “ragu” dan “pasti” dalam pemberian penjelasan dan pembuktian.

Ahmad Tohari memberi keterangan mengikuti arus zaman: “Apabila kehidupan sastra dalam batas tembok pesantren bisa dikatakan redup, tidaklah

berarti ‘sastra pesantren’ juga tidak berkembang di luarnya. Dalam hal ini agaknya

telah terjadi semacam metamorfosis dari sastra pesantren lama yang biasanya

berciri tradisional ke bentuk sastra pesantren modern dengan segala ciri

modernitasnya.” Keberanian untuk memasalahkan pengarang, tempat, tema, dan

bentuk. Usaha menjelang pengakuan bahwa ada perwujudan “sastra pesantren”

di Indonesia abad XX.

Pengamatan dilakukan menghasilkan pendapat: “sastra pesantren”

bergerak cepat dengan puisi, bukan novel. Kita membaca pendapat itu dikaitkan

latar perkembangan sastra masa 1980-an dan 1990-an. Ahmad Tohari

berharapan di puisi tapi (agak) pesimis di novel. Kita mungkin meragu dengan

model pengamatan dan kelengkapan catatan dibuat Ahmad Tohari.

Paragraf dibuat Ahmad Tohari sebelum novel-novel ditulis orang pernah di

pesantren atau mengenai pesantren laris di pasar buku: “Sementara orang

mengatakan, sastra bentuk novel memang akan sulit lahir dari kalangan

pesantren (baca: ortodoksi muslim), setidaknya karena suatu hal, yakni masih

adanya anggapan bahwa membuat karakter (pelaku) fiksi dihukum haram karena

dianggap sama dengan membuat patung. Kenyataannya memang demikian,

tidaklah banyak lahir novelis atau cerpenis dari kalangan ortodoksi, baik ortodoksi

modern maupun ortodoksi tradisional. Novelis atau cerpenis Islam kebanyakan

muncul dari kalangan abangan.”

Paragraf wajib diperdebatkan dengan melihat situasi sastra setelah

keruntuhan rezim Orde Baru (1998). Pendapat itu bisa diralat atau menghasilkan

polemik-polemik memastikan terjadi perubahan besar atau berlangsung

pembuatan arus sastra berselera pesantren. Puluhan pengarang hadir dengan

cap pesantren. Novel-novel terbit dan laris. Novel pun bergerak untuk dijadikan

sebagai film. Di jarak waktu tak lama, pendapat-pendapat Ahmad Tohari

mendapat “jawaban-jawaban” mengejutkan dari pengarang-pengarang novel

pernah tinggal di pesantren atau fasih mengisahkan pesantren.

Pada 2003, Ahmad Tohari menulis esai biografis berjudul “Tanpa Diciptakan, Saya Jadi Pengarang”. Tulisan penting bagi pembaca novel-novel gubahan Ahmad Tohari. Tulisan terlambat datang tapi penting dibaca (ulang) untuk mengaitkan dengan tulisan mengenai “sastra pesantren”.

Kita sulit menemukan diksi dan situasi kepesantrenan dalam tulisan Ahmad

Tohari, sekian tahun setelah ikut dalam seminar di IAIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 1997. Kita cukup diingatkan babak sebagai bocah masa 1950-an:

“Selain dari sekolah, di rumah ada koran. Ini luar biasa karena pada tahun 1955

ayah saya seorang pegawai Kantor Urusan Agama sudah berlangganan koran

lewat pos. Koran tersebut tiba di rumah setelah satu minggu dari tanggal terbit.

Selain koran dan majalah serta primbon dalam bahasa Jawa, di rumah juga banyak kitab dalam bahasa Arab maupun Jawi dalam tulisan pegon.” Kita menduga ia berkenalan dengan kitab-kitab, membaca tapi tak mengalahkan

keseruan membaca novel-novel gubahan pengarang Indonesia atau novel-novel edisi terjemahan dari pengarang-pengarang dunia.

Ahmad Tohari rajin menulis novel-novel. Ia mengaku itu ungkapan religius dan keberpihakan untuk kaum bawah, pinggiran, atau lemah. Pada masa 1980-an, ia mendapat kritik dari Gus Dur. Kritik agak menimbulkan marah. Sekian tahun berlalu, Ahmad Tohari sadar tentang kritik itu “pedoman” untuk terus bersastra.

Kritik tak berkaitan dengan “sastra” dan “pesantren” pernah diungkapkan Gus Dur

(1973). Kita membaca (lagi) tulisan biografis Ahmad Tohari cuma bertemu masalah

religius, bukan penggamblangan sastra cap pesantren atau “sastra pesantren”.

Ahmad Tohari mengaku: “Seperti halnya Ronggeng Dukuh Paruk, hampir semua

karya saya terilhami oleh pengalaman nyata, hasil pembacaan lahir-batin atas lingkungan yang kemudian diperkaya dengan idealisme dan komitmen kemanusiaan. Maka semua karya saya sederhana, amat membumi dan karena komitmen kemanusiaan maka semuanya punya keberpihakan. Masyarakat di

mana saya hadir di dalamnya dan ikut bernapas adalah objek penulisan yang

tiada habisnya bagi saya. Entahlah, yang jelas ‘religiositas’ pribadi selalumembawa saya ke arah mereka ketika niat menulis mulai muncul di hati.”

Novel-novel gubahan Ahmad Tohari biasa mendapat penghargaan dan cetak ulang. Novel-novel menjadi sumber pembuatan skripsi, tesis, dan disertasi. Sekian tahun berlalu, sekian novel perlahan ditaruh dalam urusan “sastra

pesantren”. Kita menduga ada kaitan-kaitan biografis, seminar (1997), dan perkembangan sastra mutakhir.